Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале XIX века единственным учебным заведением в России, готовившим художников-профессионалов, была Академия художеств. Основанная в 1757 году, Академия занимала специально для нее построенное великолепное здание на набережной Васильевского острова. Архитекторам Ж.-Б. Деламоту и А. Ф. Кокоринову удалось воздвигнуть здание, сама архитектура которого внушала высокое понятие об искусстве. В облике Академии они достигли торжественности и в то же время спокойной простоты, приличествующих «храму искусств».

Что касается внутренней планировки здания, то в числе сотен комнат были большие залы для торжественных собраний и выставок, учебные классы, дортуары воспитанников, квартиры профессоров, хозяйственные помещения.

Вместе с тем все здание Академии превратилось в огромный художественный музей. В ее вестибюлях, залах, классах, кабинетах было развешено и расставлено множество произведений искусства. К 1830-м годам собрание картин Академии насчитывало почти тысячу холстов, среди них — произведения Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Тинторетто и многих других знаменитых западных и русских мастеров. В коллекции Академии было около тысячи оригинальных скульптур из мрамора и бронзы. Академия располагала обширной библиотекой, а также кабинетами эстампов, медалей и оружия.

В Академии преподавали известные русские художники В. К. Шебуев, А. Е. Егоров, А. И. Иванов, И. П. Мартос. В 1817 году президентом Академии был назначен А. Н. Оленин. Его обширные познания в истории и теории искусства, его искреннее желание помогать художникам, его деятельный характер — все это принесло Академии немало пользы. Вместе с тем Оленин никогда не делал того, что могло бы не понравиться властям. Добиваясь «высочайшего благоволения», он порой действовал и во вред русскому искусству. Так, он перестал принимать в Академию воспитанников из крепостных и настоял на том, чтобы все крепостные (а их в Академии обучалось немало) были исключены.

Согласно уставу, принятому в 1802 году, в Академии обучались до трехсот мальчиков «из среды всех свободных состояний». Они поступали сюда девяти-десяти лет. Переходя из «возраста» в «возраст», они покидали Академию вполне взрослыми юношами. Всего «возрастов» было четыре. Кроме того, были и пансионеры, которые платили за обучение и жили вне стен Академии.

С 1830 года в Академию стали принимать подростков не моложе четырнадцати лет. Число штатных академистов сократили до шестидесяти, а пансионеров предписано было принимать не более ста. Воспитанники Академии должны были носить мундир — синий фрак со стоячим воротником и медными пуговицами с изображением лиры, а на голове — фуражку. Кроме воспитанников и пансионеров имелось много посторонних вольноприходящих учеников. В залах Академии можно было увидеть и простого мещанина в сибирке, обстриженного в кружок, и даму, щегольски разодетую, и гвардейского офицера, и бедно одетую девушку, и светского юношу. Вольноприходящие ученики могли по нескольку часов в день рисовать с гипсовых скульптур или с натуры, а иногда пользоваться советами профессоров. Вольноприходящих учеников Академию посещало до двухсот. Летом 1830 года в толпе их часто видели молодого чиновника Департамента уделов Николая Гоголя.

Рисование преподавали во многих учебных заведениях столицы — и в Институте горных инженеров, и в Кадетских корпусах, и в Инженерном училище, и в Царскосельском Лицее. Умение рисовать считалось обязательным для светского молодого человека. Состоятельные люди нередко приглашали «рисовального учителя» на дом. Уроки рисования и живописи давал даже Карл Брюллов.

По уставу 1830 года обучение в Академии продолжалось шесть лет. Те, кто успешно оканчивали курс, получали звание «классного художника», которое в гражданской службе приравнивалось к самому низшему чину 14-го класса. Шестерых наиболее отличившихся воспитанников отправляли за границу — для усовершенствования в искусстве.

Академия художеств. Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е гг.

Раз в три года Академия устраивала выставки работ своих выпускников, профессоров, а также художников, представлявших свои произведения на суд академического Совета. Выставка открывалась обычно в конце сентября и продолжалась две недели. В течение первой недели впускали только «чистую» публику — по билетам. Тут обычно Академию посещал и сам царь с семейством. Во вторую неделю двери Академии открыты были для всех желающих. Газетное объявление о выставке предупреждало только, что не будет дозволен вход в Академию с палками, тростями и зонтиками и что нижние чины могут появляться на выставке не иначе как в полной форме.

Каждая очередная академическая выставка на долгое время становилась предметом толков всего образованного Петербурга. «С 23 сентября, — рассказывает Гоголь в письме к матери осенью 1830 года, — Академия художеств открыла выставку произведений своих за три прошедшие года. Это для жителей столицы другое гуляние: около тридцати огромных зал наполнены были каждый день до 27 числа толкающимися взад и вперед мужчинами и дамами, и здесь встречались такие, которые года по два не видались между собою. С 27 числа Академия открыта и для простого народа».

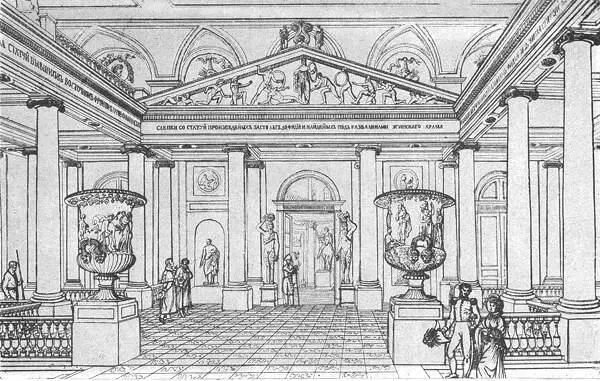

Академия художеств. Вестибюль. Литография. 1820-е гг.

На выставке 1827 года О. А. Кипренский показывал «портрет первого современного поэта русского Александра Сергеевича Пушкина». Автор газетной заметки писал: «Благодарим художника от имени всех ценителей дарования Пушкина, т. е. от имени всей образованной публики за то, что он сохранил драгоценные для потомства черты любимца муз. Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин».

Поэт тогда же писал в послании Кипренскому:

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз, —

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

Осенью 1827 года Пушкин уехал в Михайловское. Осень 1830 и 1833 годов провел в Болдине. На академической выставке он побывал только в 1836 году. Здесь поэт обратил внимание на работы молодых скульпторов Н. С. Пименова и А. В. Логановского на сюжеты «из коренных русских обычаев». Посмотрев «Юношу, играющего в бабки» Пименова, Пушкин воскликнул: «Слава Богу! наконец и скульптура в России явилась народная». А. Н. Оленин представил Пушкину автора статуи. «Пушкин пожал руку Пименова, назвав его собратом. Долго всматриваясь и отходя на разные расстояния, поэт в заключение вынул записную книжку и тут же написал экспромт:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: