Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

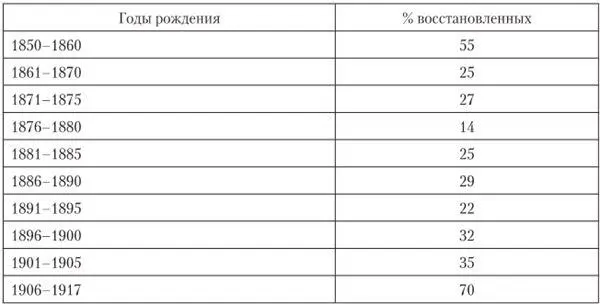

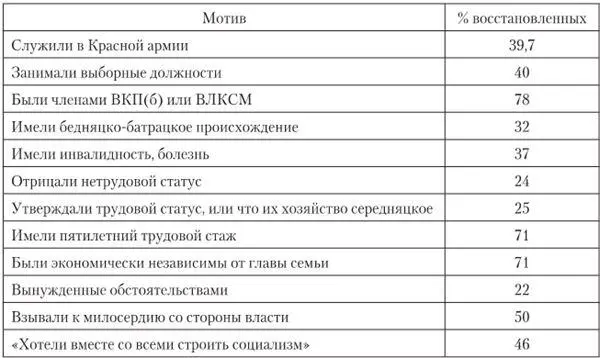

Грамотному крестьянину было проще писать жалобы, собирать разные документы для восстановления в правах; однако избирательные комиссии не доверяли сведениям, изложенным в жалобах и ходатайствах «лишенцев». Видимо, поэтому уровень грамотности сельских «лишенцев» не оказывал положительного влияния на исход дела при разбирательствах. Так, среди восстановленных в правах неграмотных было 33 %, грамотных – 29, имевших начальное образование – 38, среднее – 36 %. Прослеживается зависимость между долей восстановленных и мотивом, который они указывали в заявлении.

Бесспорно важным условием для принятия избирательными комиссиями положительного решения являлось членство в ВКП(б) или ВЛКСМ. Сам факт членства в правящей партии по меньшей мере гарантировал внимательное разбирательство, которое в 78 % случаев оканчивалось удовлетворением жалобы. Достаточно высокими шансы на восстановление в правах были также у имевших пятилетний трудовой стаж. Однако 30 % сельских «лишенцев», имевших необходимый стаж и зарекомендовавших себя «ударниками», в просьбе о восстановлении было отказано со ссылкой либо на «антисоветские настроения», либо на недостаточную активность в общественной работе. Те, кто заявлял о своей экономической независимости от главы семьи, имели неплохие шансы на восстановление в правах. Вышедшее 22 марта 1930 г. постановление ЦИК СССР давало возможность молодежи восстановиться, порвав отношения с родителями.

Избирательные комиссии не очень серьезно относились к сведениям заявителей об «активной поддержке» советской власти, о службе в Красной армии, участии в партизанском движении, занимаемых ими выборных должностях. Лишь 40 % положительных решений было связано с учетом этих данных. Среди тех, кто не служил в Красной армии и не занимал выборные должности, восстановленных было не намного меньше – 29 и 27 % соответственно. Крестьян, рассчитывавших доказать «нечуждость» советской власти своим бедняцко-батрацким происхождением, также ожидало разочарование: было удовлетворено менее трети жалоб, в которых упоминался этот мотив к восстановлению.

Наиболее часто заявители писали об отсутствии оснований для лишения прав, доказывали трудовой или середняцкий характер хозяйства, привлечение дополнительной рабочей силы объясняли вынужденными обстоятельствами. Однако избирательные комиссии все это, как правило, не учитывали: более 75 % таких жалоб было отклонено. Удивительно, но заявления с апелляцией к состраданию, сочувствию властей, с призывами пожалеть, а также ссылки на преклонный возраст и болезни, инвалидность имели положительный исход в 50 и 37 % случаях соответственно. Обращения, в которых выражено желание «строить социализм вместе со всеми», «не быть отбросом общества», составляют десятую часть массива. Они написаны преимущественно молодыми «лишенцами» и наглядно демонстрируют, что их авторы успешно усвоили навязывавшиеся штампы. Однако положительное решение получала менее чем половина заявителей.

Большая часть сельских «лишенцев» добивалась своего восстановления на протяжении всей первой половины 1930-х гг., вплоть до 1936 г. Восстановление в правах большинства сельских «лишенцев» в немалой степени затруднялось тем, что в случае признания неправомерности лишения избирательных прав и «раскулачивания» имущество полагалось вернуть. Каждое подобное решение местные власти воспринимали «в штыки».

В общей сложности избирательные комиссии восстановили 31,2 % сельских «лишенцев». Наиболее высокий процент восстановленных среди сельских и городских «лишенцев» был в категории «членов семей». В сельской местности, в отличие от города, к восстановлению «бывших» и священнослужителей относились крайне настороженно и положительные решения в отношении их принимались чрезвычайно неохотно. Так, из «бывших» восстановили лишь 7 %, а из священнослужителей – 3,7 %. Из «крестьянских» категорий с особым «пристрастием» относились к владельцам сельскохозяйственных «предприятий» (владельцы мельниц, шерсточесалок, маслобойных заводов и пр.). Их было восстановлено менее 10 % (в Черепановском р-не – ни одного). Те, кто вел торговлю, у властей также не вызывали сочувствия, поэтому доля восстановленных в этой категории составила лишь 27,08 % от подававших апелляции. Легче было восстановиться «кулакам», хотя среди них восстановленные составляли всего 30 %, (в Мошковском р-не – 40 %).

Анализ ходатайств показывает, что каждая категория и группа городских и сельских «лишенцев» придерживалась своей линии поведения. Например, «эксплуататоры наемного труда», жившие в городе, чаще всего вообще отрицали сам факт найма рабочей силы (81 %) или отстаивали свой трудовой статус (70 %). Те, кто признавал факт найма работников, объясняли его необходимость спецификой ремесла, сложными обстоятельствами (болезнь, инвалидность, отсутствие в семье достаточного количества взрослых работников, вынужденный отъезд и т. п.). Многие, указывая в заявлениях биографические данные, подчеркивали свое пролетарское или бедняцкое происхождение (27 %). Крестьяне перечисляли тяготы, сопровождавшие их при переселении в Сибирь, трудности работы по найму у старожилов, обзаведения хозяйством. Практически все особо отмечали свои заслуги перед советской властью, которые, по их мнению, выражались в службе в Красной армии, участии в партизанском движении, активной поддержке всех мероприятий советской власти, исправной уплате налогов, занятии выборных должностей и честном исполнении обязанностей. Однако на членов избирательных комиссий подобные аргументы действовали слабо. Многие подававшие апелляции (62 %) указывали на имеющийся пятилетний трудовой стаж, членство в профсоюзах и положительные характеристики с работы. Авторы 7 % апелляций обращали внимание на старость, тяжелую болезнь, инвалидность. Большинство не соглашалось с выдвигаемыми против них обвинениями и считало лишение их прав незаслуженным. Лишь в 12 % ходатайств «лишенцы» признавались в своих прежних «ошибках» или «заблуждениях».

«Эксплуататоры наемного труда» чаще, чем другие категории городских «лишенцев», получали отказ на свои апелляции. Положительного исхода дела добились 54 % их представителей. Причина относительно низкого процента восстановленных – присутствие в группе бывших «кулаков», которых избирательные комиссии всех уровней восстанавливали с большой неохотой, даже при наличии пятилетнего трудового стажа, членства в профсоюзах и положительной характеристики с места работы. Значительно более снисходительно местные власти относились к городским «эксплуататорам»: были восстановлены в правах 80 % кустарей и единоличников и 65 % бывших предпринимателей. К моменту подачи апелляции они имели необходимый трудовой стаж и, по мнению властей, доказали лояльность по отношению к советской власти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: