Александр Бендин - Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи

- Название:Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный мир

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909785-8-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бендин - Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи краткое содержание

Особое внимание автор уделяет рассмотрению муравьевских реформ, вошедших в историю как политика «обрусения» региона. Рассматриваются также идейные мотивы, которыми руководствовался М. Н. Муравьев в своей деятельности по управлению Северо-Западным краем. Показаны перемены, которые произошли в общественном сознании населения Литвы, Белоруссии и российского общества под воздействием восстания 1863 г. и глубоких преобразований края на «русских началах», совершенных М. Н. Муравьевым.

Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

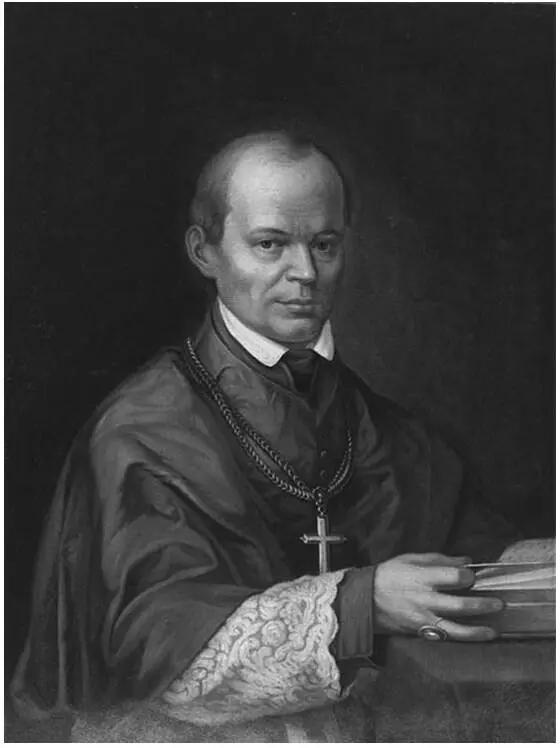

Адам Станислав Красинский, римско-католический епископ Виленский

В это время правительство было готово пойти навстречу римско-католическому епископату не только в «устранения стеснений и затруднений, встречаемых по управлению вверенных им епархий». В апреле того же года МВД составило список римско-католических духовных лиц, представляемых к высоким государственным наградам. Среди них были: архиепископ Могилевский, митрополит всех римско-католических церквей в империи В. Жилинский, епископ Тельшевский М. Волончевский, епископ Минский А. Войткевич и епископ Виленский А. Красинский [196].

Затем, 15 апреля 1862 г., по ходатайству виленского генерал-губернатора Назимова, император Александр II проявил милосердие и разрешил возвратить на прежнее место жительства четырех ксендзов Виленской р-к епархии: Маевского из Тобольской губернии, Гундеуса и Бышевского из Вятской губернии и Шульца из Оренбургской, высланных в эти губернии за участие в политических манифестациях [197].

Однако уступки, сделанные правительством, не принесли ожидаемых результатов. Часть радикально настроенного католического духовенства не хотела примирения с Российским государством. Эти духовные лица уже не довольствовались смягчением отношений веротерпимости и начали преследовать политические цели, превращая костелы в места антиправительственных выступлений. В храмах пелись патриотические польские гимны, произносили проповеди, призванные разжечь недовольство российским правительством и укрепить национальную солидарность польского меньшинства Северо-Западного края с поляками Царства Польского [198].

Выступления в костелах, проведение крестных ходов в память о Люблинской унии между Польшей и Литвой и постановка памятных крестов должны были продемонстрировать правительству единство национальных и политических интересов всех католиков бывшей Речи Посполитой. События 1861 г. показали серьезные мобилизационные возможности костела в деле организации оппозиционных политических выступлений [199].

В условиях начавшегося противостояния часть католического духовенства поддержала планы польского дворянства по созданию объединенной автономии Царства Польского и Западного края. Так костел становился одним из важных инструментов организации местного польского ирредентизма. Сила костела в Северо-Западном крае заключалась в способности его духовенства объединить католиков различных сословий (дворян, мещан, крестьян) и этнических групп (поляков, белорусов, малороссов, литовцев и латышей) во имя реализации политических интересов польского меньшинства.

Таким образом, костел на деле продемонстрировал свою впечатляющую способность к расширению сословных и этнических границ польского ирредентизма. В результате стремление дворянства к сохранению польского колониального господства в форме административной автономии сумело получить дополнительную социальную опору в католическом населении.

Глава 5. Начало польского восстания в Северо-Западном крае

5.1. Крестьянская реформа 1861 г. и ее региональные особенности

Крепостное право в Северо-Западном крае по степени своей тяжести для крестьян отличалось от форм крепостнических отношений в центральной России. Особенности местных форм эксплуатации крепостного крестьянства были вызваны экономическим господством польских помещиков. Источники 30–50 гг. XIX в. свидетельствуют о бедственном, по сути, рабском положении западно-русских крестьян. Это было вызвано тем, что, — по словам А. И. Миловидова, — «страсть к наживе была одной из отличительных черт польского помещика, на развитие которой, несомненно, оказывала влияние связь его … с евреями. … По общему мнению исследователей крестьянского вопроса в Западной России, до 1861 г. барщина там была труднее, чем в Великороссии» [200].

В центральной России крепостное крестьянство обладало общинным устройством, при котором община со своей круговой порукой и мирскими сходками, представляла собой известную силу, с которой помещики вынуждены были считаться. Помещичий произвол в Великороссии смягчался религиозным и этническим единством помещиков и крепостных.

В Северо-Западном крае тяжесть эксплуатации православных крепостных крестьян была обусловлена колониальным характером отношений, которые существовали между «господами и рабами». Они принадлежали «не только к различным, но и враждебным национальностям и вероисповеданиям, находившимся в вековом антагонизме». Поэтому крепостничество в Северо-Западном крае «порождало возмутительные проявления помещичьей власти и вело к крайнему обеднению, забитости и приниженности крестьянина. … Хуже всего было то, отмечал А. И. Миловидов, что экономическая и правовая зависимость от панов вела к рабству духовному, служившему началом влияния религиозного и политического. Успехи быстрого окатоличения и ополячения Западно-Русского края главным образом обязаны крепостному праву, вносившему с собой рабство духовное» [201].

К такому же выводу пришел и гродненский историк Е. Орловский, который утверждал, что господствующее положение поляков в крае, где «они составляют самую ничтожную часть населения, … зиждется именно на крепостном праве» [202].

Приступая к разработке законодательства об отмене крепостного права, император Александр II стремился привлечь к этому ответственному делу не только сановную бюрократию, но и самих помещиков. В процессе подготовки крестьянской реформы, выяснилось, что помещики литовско-белорусских губерний (Ковенской, Виленской и Гродненской) одними из первых в империи выказали желание освободить своих частновладельческих крестьян от крепостной зависимости при условии сохранения за помещиками прав собственности на всю землю [203].

При этом польские дворяне преследовали цели политического характера. Его представители стремились к тому, чтобы в новых пореформенных условиях по-прежнему удерживать под своим административным и экономическим господством крестьянское (русское и литовское) население края. Кроме того, ходатайство польского дворянства, организованное виленским генерал-губернатором В. И. Назимовым, было благосклонно принято императором, так как позволило ему приступить к подготовке крестьянской реформы.

20 ноября 1857 г. последовал рескрипт императора В. И. Назимову об учреждении из числа местных помещиков трех губернских комитетов и одной «общей комиссии в г. Вильне» для подготовки местных проектов крестьянской реформы [204]. Издание упомянутого рескрипта стало звездным часом во взаимоотношениях польского дворянства края и российского монарха. В адрес императора Александра II начали поступать многочисленные верноподданнические адреса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)