Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

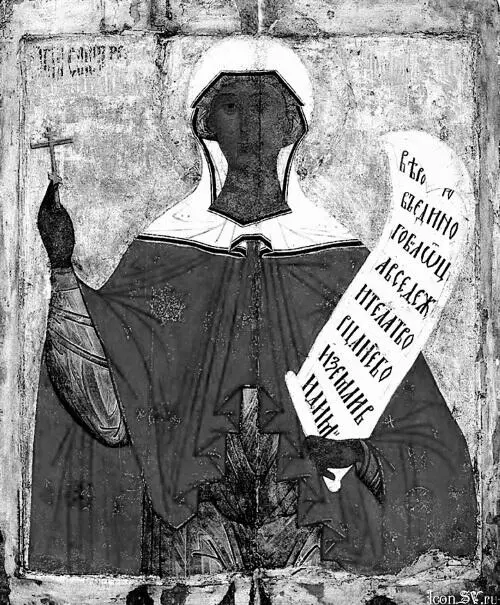

Пятницу считали не только «небесной прядеей», знающей наперёд человеческую судьбу, покровительницей рукоделия, брака и деторождения. С именем св. Параскевы соединилось почитание древней Пятны – путеводительницы душ в мире мёртвых. В народном сознании существовала непреложная связь Пятницы с Распятием (от праславянского * pьnǫtь «натягивать, растягивать») и крестными страданиями Христа. На старинных иконах св. Параскеву изображали с восьмиконечным «русским» крестом в руке у груди и непременно в красном облачении, присваивая ей равноапостольское достоинство «свидетельницы воскресения» и, быть может, нисшествия Христа во ад. Св. Параскеву-Пятницу призывали на помощь в последнем «крестном пути» – посмертном шествии души по мытарствам.

Древнерусский «женский календарь»

Средневековый народно-церковный календарь сохранил следы существования в дохристианские времена строгих правил брачных отношений, сложившихся за многие века жизни в крайне суровых условиях. Сугубое почитание женщинами некоторых святых и церковных праздников, дни памяти которых следовали в определённом порядке, складывалось в особый «женский календарь». [429]Всё годовое время делилось на благоприятное и неблагоприятное для зачатия и сохранения потомства. Жизнь людей определялась сменой тёплых и холодных времён года, зависела от запасов пищи и корма для скота, бережливости и строгих самоограничений. [430]

Св. Параскева, наречённая Пятница. Икона. XVI в.

Наиболее трудное время приходилось на сорокадневный срок от весеннего равноденствия до Радоницы, получивший выразительные название березозол, бережень, пост – от слова «пустой», (от него произошли церковные названия «мясопуст», «жиропуст», «маслопуст», «сыропуст»). [431]Великий пост в Средневековье по старинке называли Великое говеино. Это время посвящали всеобщему покаянию. Глагол каятися, родственный авестийскому kāy «платить, каяться», происходит от индоевропейской основы *kaj «один, одинокий». Однако в древности даже самое строгое покаяние вряд ли вело к уходу из общины. Отшельниками поневоле становились лишь изгои, осуждённые на временное наказание, в любом случае оно означало неминуемую гибель от зверей, холода и голода.

Пора предбрачных «игрищ»

О целомудрии древнерусских брачных отношений свидетельствуют летописи. В «Повести временных лет» отмечалось: закон «въстави единому мужю едину жену имѣти и женѣ за одинъ мужь посагати /…/. Сего ради прозваше и́богъСварогъ». [432]Возможно, под влиянием соседних языческих народов строгость этого правила со временем слабела, и в последние века перед крещением Руси у радимичей, вятичей, северян, древлян возникло многоженство.

В дохристианский период игрища и гулянья, помолвки и сговоры молодых сопровождали каждое из трёх «новогодних» празднеств: Зимние святы, Масленицу и Купалу. После зимнего солнцеворота предбрачные обряды длились до закличек на св. Авдотью-весновку (1 марта), до Сороков (день свв. Сорока мучеников, 9 марта) либо до дня св. Марьи-за-жги-снега (1 апреля). Они прерывались на весеннее говение, возобновлялись в Радоницу, затем шли всё лето до осеннего равноденствия и Покровов, после которых прекращались почти на четверть года – до новых Зимних свят.

В Средневековье, молодёжные игрища начинались на Рождество, продолжались на Масленицу, но прерывались Великим постом. Если позволял церковный календарь, они возобновлялись в древнюю Радоницу, приуроченную ко дню св. Еремея-запрягальника (1 мая). Череду майских гуляний, называемых «маёвками», народно-церковный календарь вёл до самой ранней даты начала Петрова поста (18 мая). Со «середнего Спаса» (на Преображение, 6 августа), почти совпадавшего с праздником Зари (5 августа), вновь начинались предбрачные призаривания «ухаживания». Хороводы и молодёжные гуляния прекращались после Покрова и разрешались лишь в двухнедельные Рождественские святки.

Всего на всевозможные молодёжные игрища и хороводы в солнечном коло приходилось около 140 дней. В христианскую эпоху их число сократилось до 80–90 дней, остальные были заменены «неплотскими» церковными праздниками. За полугодие от Покрова до Благовещения с учётом двухнедельных Рождественских святок насчитывалось 35 дней с гуляниями. От Благовещения и разгульной Масленицы до первых «маёвок» отмечался лишь один день игрищ на св. Егория-вешнего (23 апреля), в мае они допускались на Пасхальной седмице (но сопровождались запретом на супружеские отношения), на Вознесение, в Троицкую неделю и на Петровки – неделю после дня свв. Петра и Павла (29 июня). Осенью, со дня св. Семена-летопроводца и до Покрова, отмечали 5 праздников с гуляниями и девять свадебных дней Бабьего лета. Всего же второе полугодие насчитывало около 50 дней с предбрачными обрядами.

Брачное время

В предхристианские времена весенние игрища завершались в праздник Купалы. Молодые прилюдно обручались у костра, их вступление в честно́й «законный» брак отмечали общинным пиром. Пора свадебных веселий длилась всё время летнего солнцестояния и Русальницы до Ярилина дня (4 июля). После этого до окончания сельских работ браки сменялись призариваниями и возобновлялись после завершения сорокадневного зарева, которое приходилось на Сдвиженье, Воздвиженье (14 сентября). В Средние века после православной Радоницы, вопреки благочестивой поговорке «кто в мае женится, век будет маяться», вновь принимались «играть свадьбы». Несмотря на противодействие священства, обручения и свадьбы начинались по старинке на Купалу – в дни св. Аграфены-купальницы (23 июня) или св. Ивана-купальника (24 июня). Подобное упорство свидетельствовало о стойкости древних брачных обрядов, совершавшихся даже вопреки летнему Петровскому посту. Пору свадеб в Средневековье завершали даже позже Ярилина дня, в праздник свв. Петра и Февронии Муромских (8 июля). Месяц со дня св. Семёна-летопроводца до Покрова считался «медовым» для тех, кто бабился , то есть женился, и потому сентябрь именовали «свадебником». Завершала годовой круг браков девятина Зимних святок после солнцеворота – с 22 по 31 декабря.

Обережные дни

В течение года совершалось около сорока женских обережных обрядов и молебнов. Все они делились на помогающие беременным, роженицам и болящим, и «девичьи», предбрачные. При этом ни один из них не приходился на Великий пост и пасхальные празднества (между 3 февраля и 25 апреля), Петровский пост (между 18 мая и 29 июня) и Успенский пост (между 1 и 18 августа).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: