Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Название:Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444816516

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография краткое содержание

Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По сравнению с западносибирской ситуацией, локализация Красноярского окружного суда с точки зрения учета социальных и пространственных факторов была безукоризненной. Учреждение находилось в крупнейшем и центральном городе Енисейской губернии, бывшем к тому же главным транспортным узлом региона. Удобства выездных сессий здесь определялись развитыми путями сообщения до Минусинска, Енисейска, Канска [520]и Ачинска. Первые два города располагались в противоположных направлениях от Красноярска (Енисейск – север, Минусинск – юг) и стояли на судоходном Енисее. С западной стороны от административного центра находился Ачинск, а с восточной – Канск, так же как и Красноярск, стоявшие на Транссибе и Сибирском тракте. Сведения о заседаниях Красноярского окружного суда вне губернского города в начале ХХ столетия показывают вполне благополучную картину (таблица 4). На протяжении десятилетия с середины 1900‐х по середину 1910‐х годов число выездов распределялось по городам достаточно ровно, пропорционально численности населения: к 1911 году в Минусинском уезде проживало 265 тысяч, Канском – 237 тысяч, Ачинском – 184 тысячи, Енисейском – 76 тысяч человек [521]. Общее число выездов имело тенденцию к увеличению, но этот процесс едва ли следует расценивать как указание на ухудшение ситуации.

Таблица 4. Выездные сессии Красноярского окружного суда в 1906–1915 годах [522]

Положение Красноярского окружного суда, однако, резко ухудшилось, когда в результате установления протектората над Урянхайским краем южнее Енисейской губернии к ней присоединилась обширная территория, на которую распространялась юрисдикция российской судебной власти. В графике командировок выездных составов суда из Красноярска в 1916–1917 годах теперь значились села Усинское и Белоцарское (современный Кызыл), путь до которых был дальним и сложным. Это привело к появлению «круговых» сессий, когда за одну командировку члены суда посещали сразу несколько населенных пунктов (либо Минусинск и Усинское, либо Белоцарское и Усинское). Подобная практика являлась настоящим злом для сибирских окружных судов – работа таких сессий ставилась в зависимость от погодных условий, наличия помещений [523], состояния транспорта и путей сообщения; обычно резко вырастало и время, которое чиновники проводили в длительных и изнурительных разъездах. Неудивительно, что глава губернской юстиции Б. И. Кгаевский жаловался енисейскому губернатору Я. Г. Гололобову на внедренный порядок, поскольку тот чрезвычайно затруднил судебную деятельность: дорога не обеспечивалась регулярным сообщением, и можно было полагаться только на случайных («вольных») ямщиков; помимо этого, в Усинском существовали сложности с поиском достаточно вместительного помещения для проведения судебных заседаний [524].

Локализация окружных судов далее на восток Сибири также имела свои сложности. Так, Иркутский окружной суд всегда совершал выездные сессии в северном направлении, пользуясь всеми доступными видами транспорта. В 1910 году чиновники могли позволить себе регулярные поездки в Балаганск и Нижнеудинск с известным комфортом. Первый город, как и Иркутск, находился на реке Ангаре; второй – хотя и расположенный значительно дальше – был частью железнодорожного сообщения. Иначе обстояло дело с севером и северо-востоком губернии, где одним «круговым» выездом охватывались Верхоленск, Киренск и Бодайбо. Добираясь туда на самых разнообразных транспортных средствах, судьи могли почувствовать все тяготы перемещения по Сибири. Большая часть путешествия проходила в направлении Якутска: до Верхоленска (272 версты от Иркутска), который находился уже вне бассейна Енисея [525], путь пролегал исключительно по суше; дальнейшее перемещение, с остановкой в Киренске (996 верст по суше), могло совершаться на лодке и пароходе, зимой – в санях по льду замерших рек. Поворот в юго-восточную сторону делался у селения Витим (1413 верст по воде) [526], откуда вверх по одноименной реке путешествовавшие судьи могли добираться до Бодайбо.

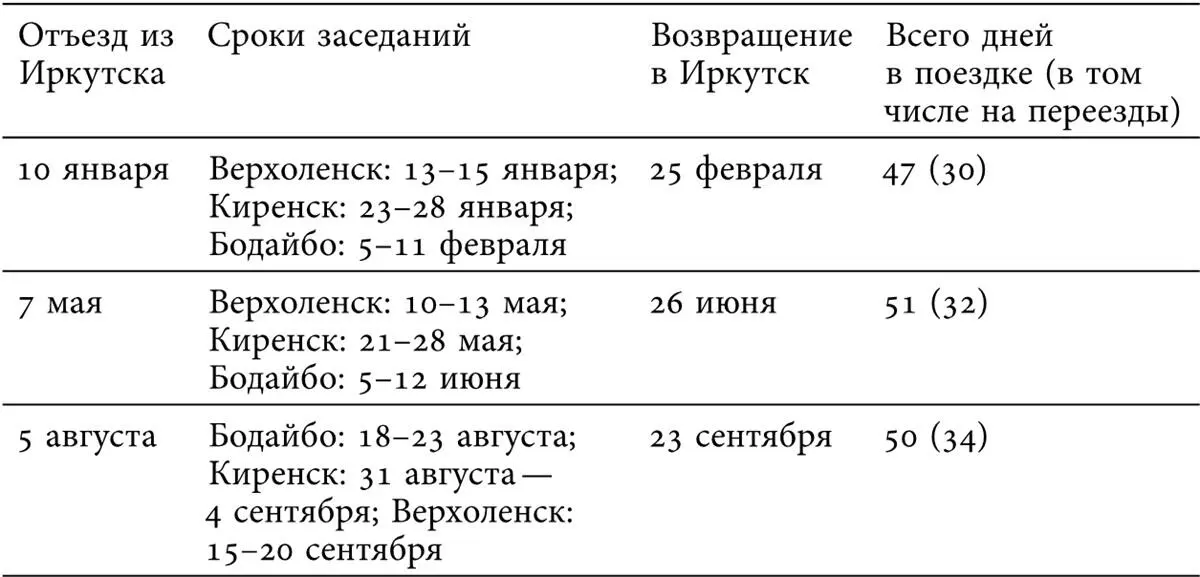

В этом случае географические условия диктовали распорядок выездных сессий, создавая при этом безальтернативный маршрут. На единственно возможный путь «нанизывались» города и фиксировалась территория, потребности которой обслуживал окружной суд. Вряд ли было разумным и экономически оправданным определять Верхоленск конечным пунктом поездки: количество дел для разбора здесь было невелико, к тому же после преодоления водораздела Енисея и Лены открывалась перспектива более удобного передвижения. Будет безошибочным предположить, что вариации в очередности сессий (к Бодайбо или от Бодайбо) могли диктоваться потребностями судопроизводства, возможностями транспортной системы (например, расписанием пароходов) или сезонными изменениями погоды (таблица 5).

Таблица 5. График проведения выездных сессий Иркутским окружным судом в Бодайбо (1910) [527]

Проблема продолжительной и изнурительной для чиновников Иркутского окружного суда бодайбинской «круговой» сессии могла быть решена за счет создания отдельного судебного округа. В данном секторе губернии быстро формировался мощный промышленный район (только вдоль реки Бодайбо прииски растянулись на 300 верст), а сам Бодайбо уже представлял собой довольно значительное по меркам Сибири поселение, насчитывавшее 5 тысяч жителей и 500 жилых зданий [528]. В случае создания здесь окружного суда [529]его юрисдикцию можно было распространить на прилегающие к Иркутской губернии и отдаленные от своих административных центров территории Якутской и Забайкальской областей, члены окружных судов которых также оказались перегруженными преодолением огромных расстояний.

В целом, конструируя систему правосудия для областей Восточной Сибири и Дальнего Востока, комиссия П. М. Бутовского проявила явную недальновидность. Она не предусмотрела, как уже говорилось, выездные заседания для окружных судов в Якутской и Амурской областях «ввиду крайней отдаленности окружных городов» и «полного отсутствия там устроенных дорог». Для выездов Читинского окружного суда Забайкальской области были назначены Верхнеудинск, Троицесавск и Сретенск, а для Владивостокского Приморской области – только Хабаровск (резиденция генерал-губернатора) и село Никольское [530].

Время и обстоятельства сформировали на практике иную картину. К концу первого десятилетия ХХ века в Якутской области окружной суд заседал обыкновенно в трех населенных пунктах, а в 1910 году их количество выросло до шести. Судьи на санях, пароходах и верхом на лошадях добирались до городов Вилюйска (530 верст от Якутска) и Олекминска (657), а также до селений Мархинского (775), Сунтара (867), Нохтуйского (902) и Хачинской инородной управы (961). По закону 3 июня 1911 года на севере области вводился мировой суд [531], что для Якутского окружного суда в качестве съезда мировых судей означало посещение в ближайшей перспективе других дальних поселений. Не скрывая ужаса, глава учреждения В. К. Сальмонович в докладной записке от 18 октября того же года на имя Н. П. Еракова сообщал о намечаемых вдобавок к уже совершаемым выездных сессиях в Верхоленске (900), Булуне (1200) и Средне-Колымске (2315) [532].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: