Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Название:Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках краткое содержание

Джон Бушнелл — профессор Северо-западного университета в США (Northwestern University).

Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ревизия 1762 г. выявляет Писарево как первую деревню, в которой женщины начали избегать замужества. Повторяем: в том году только 10 из 292 женщин 25 лет и старше в той части имения Стексово, которую в свое время унаследовал Сергей Голицын, были не замужем: семеро из них проживали в Писарево, где они составляли 9,2 % женщин 25 лет и старше [630]. Женщины в другой части Писарево, передававшейся в наследство по другой ветви Голицыных, тоже к тому времени начали противиться браку: 10 из 182 женщин 25 лет и старше (5,2 %) вообще не выходили замуж. Восьми из них было от 25 до 29 лет, и они составляли 19,5 % от 33 женщин в этой когорте. Хотя в ревизии 1762 г. бросается в глаза возрастная аккумуляция среди женщин, ее данные явно показывают, что сопротивление браку возникло в Писарево без особого предупреждения в конце 1750-х гг. [631]

Данные ревизии 1795 г. позволяют нам начертить схему поступательного движения сопротивления браку по имению, позднее перешедшему по наследству к Сергею Голицыну. Из 81 женщины 55 лет и старше только две (2,5 %) никогда не были замужем. Из 33 женщин от 50 до 54 лет семь (21 %) никогда не выходили замуж; из них шесть жили в Стексово и Писарево, а в Пашутиной одна из двух в этой когорте была не замужем. Женщины от 40 до 50 лет, достигшие брачного возраста в 1770-х гг., уклонялись от брака во всех пяти деревнях [632]. По данным исповедной ведомости стексовского прихода 1791 г., женщины в маленькой деревушке Белозерье, тогда принадлежавшей Дарье Голицыной, но не вошедшей в долю, унаследованную Сергеем Голицыным, прониклись отвращением к замужеству только в 1780-х, но зато с особым пылом: на 1791 г. все женщины старше 29 лет были замужем, а из семи женщин 25–29 лет четыре никогда не были замужем и пять из девяти в 20–24-летней когорте еще не вышли замуж [633].

Таблица 7.2. «Удельный вес» никогда не бывших замужем женщин 25 лет и старше в стексовском имении Голицына (с 1847 г. Соленикова), в разбивке по деревням, 1762–1861 (в процентах)

Примечание : единственный двор в Коробино, 1834–1850 гг., включен в общие цифры по имению.

Источники: РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1264. Гл. 2. Л. 1235–1307 об.; ЦАНО. Ф. 60. Оп. 239а. Д. 163. Л. 297–400 об.; Д. 1102. Л. 363 об. — 376; Д. 1606. Л. 317–423; ГИМ ОПИ. Ф. 14. Д. 2396; Д. 2397; ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559а. Д. 1502. Л. 100–105 об., 113–114 об., 123–128 об.

Как показывает таблица 7.2, в период между 1762 и 1795 гг. сопротивление браку резко возросло по всему имению. Тенденция к избеганию замужества продолжала повышаться приблизительно до 1805 г. и затем пошла на убыль, но благодаря разгону, взятому особо несклонными к замужеству женщинами, которым исполнилось 25 лет в промежутке между 1795 и 1804 гг., доля никогда не бывших замужем женщин увеличивалась вплоть до 1814 г., затем, после 1834 г., стала сокращаться. Ревизия 1850 г. сомнительный источник, поскольку в ней не учитывались освобожденные женщины, все еще проживающие в родном дворе. По моим самым скромным подсчетам, 9 из 19 незамужних женщин 20–49 лет, попавших в список в 1845 г., но не в 1850 г., в этот промежуточный период не вышли замуж и не умерли. Исповедная ведомость 1861 г., куда среди прихожан внесены (без указания) и освобожденные, дает сведения для более точной оценки, но только по селам Стексово и Пашутина.

Возможно, не было простым совпадением, что отказы молодых женщин от брака пошли на спад вскоре после того, как Сергей Голицын унаследовал имение в 1804 г. К 1820-м гг. он отменил ежегодный 10-рублевый штраф на женщин, избегавших замужества, а цена вольной в 250–500 рублей оказалась не по карману, по крайней мере, некоторым отцам несговорчивых невест. Вотчинная переписка не оставляет сомнений в непреклонном намерении Голицына заставить молодых крепостных женщин выходить замуж. Тем не менее различия от одной деревни к другой и особенно снижение сопротивления браку в Пашутиной и Пятницком близко к началу XIX в., а в Писареве позже говорили о том, что это не было заслугой одного Голицына. Мы не знаем, как Евграф Солеников управлял имением после его покупки в 1847 г. Похоже, что уровень сопротивления браку в Стексово стабилизировался где-то на планке 1845 г. В течение 14 лет после прихода Соленикова молодые женщины продолжали вступать в ряды незамужних взрослых: в 1861 г. в селе Стексово четыре из 30 женщин 25–34 лет никогда не были замужем (13,3 %), а среди 20–24-летних, то есть достигших или пересекших то, что издавна было фактически предельным возрастом выхода замуж, все еще одинокими оставались 13 женщин (23 %) [634].

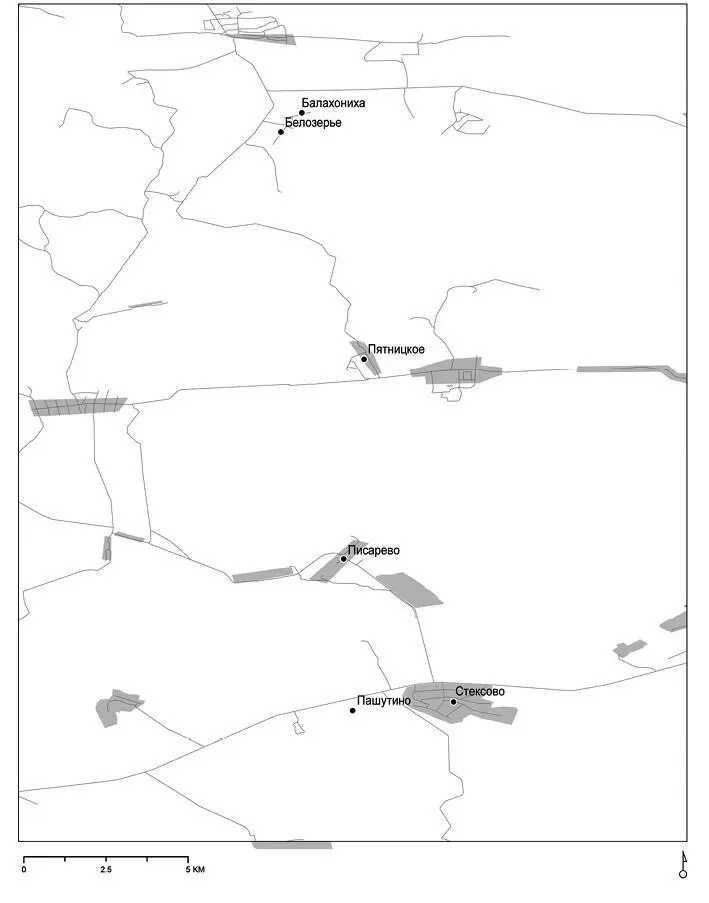

Карта 4. Имение Стексово Сергея Голицына и Белозерье

У нас есть уверенность, что в Стексово и Пашутиной спасовцы были в количественном преимуществе. Мы не имеем прямых доказательств, касающихся религиозной ориентации старообрядцев в Писарево, Балахонихе и Пятницком. Однако брачное поведение балахонихинских женщин ничем не отличалось от поведения их современниц из Стексово, так что не исключено, что и там противницами брака были в основном спасовки. Во всяком случае, балахонихинским крепостным была свойственна строптивость: в 1836 г. 15 из ее 39 дворов наотрез отказались выполнять требование Голицына раскошелиться на подушный сбор 4 рубля 20 копеек на содержание православных приходов имения [635]. Единственное, что мы можем сказать о сопротивлении браку в Писареве, — это то, что оно значительно ослабло после 1834 г. (при этом никогда не бывшие замужем концентрировались среди пожилых — отголоски прежних времен; по данным на 1850 г., только 8,2 % женщин в возрасте 25–54 лет никогда не были замужем). Если до 1834 г. брачное поведение писаревских женщин корнями уходило в традиционные убеждения спасовцев (только как гипотеза), после 1834 г. писаревские спасовцы могли разделиться на традиционалистов и сторонников брака — новоспасовцев (большое начало). Имеющаяся статистика, конечно, допускает и другие гипотезы.

Пятницкое, с другой стороны, последовательно являло собой исключение; уровень сопротивления браку достиг там апогея, 12,9 %, в 1834 г. и, если не считать женщин 55 лет и старше, упал до 7,3 % в 1850 г. Это не означало какого-либо особого тяготения к православию: в 1854 г. Павел Мельников назвал Пятницкое в ряду 16 приходов вдоль границы между Ардатовским и Арзамасским уездами, где староверы составляли половину населения (и его подсчеты, как и по Стексову, были, вероятно, занижены). Пятницкие старообрядцы, какого бы они ни были согласия, тоже покорностью не отличались. В 1836 г. 11 из 42 голицынских дворов презрели приказ Сергея Голицына об уплате по 4 рубля 20 копеек с носа на приходскую церковь [636]. Спасовки села Стексово противились замужеству, а большинство их сестер-староверок в Пятницком были из разряда брачащихся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)