Николай Бурденко - Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга

- Название:Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907332-74-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бурденко - Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга краткое содержание

О первых операциях на мозге, о работе в сложнейших условиях, о борьбе с эпидемиями и многом другом рассказывает легендарный врач на страницах этой книги.

Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

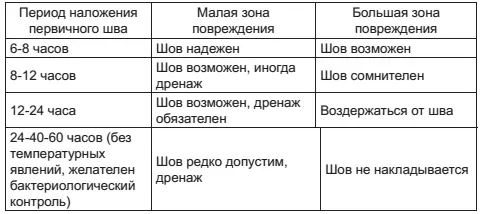

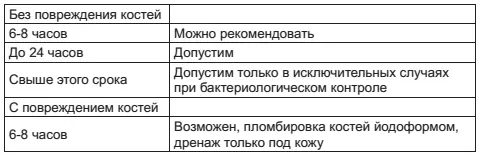

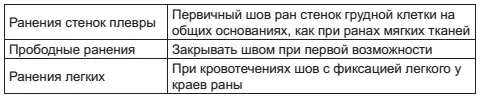

Для ранений каждой из этих областей были выработаны определенные правила поведения и определенные сроки; учитывалась величина раны — малой и большой зоны повреждения — и решался вопрос о пластических операциях до свободной пластики включительно.

При больших разрушениях костей первичный шов не рекомендуется

Экстракция инородных тел предпринималась в периоды до 24 часов; до 62 часов — только в соответствующей обстановке

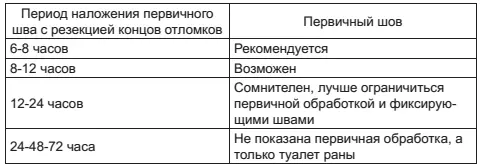

Череп-мозг

А. Повреждения покровов — первичный шов на общих основаниях возможен до 24 часов без дренажа.

Б. Повреждение костей при целостности твердой мозговой оболочки — до 24 часов первичный шов возможен.

В. При повреждении мозга, главным образом тангенциальном, по миновании острых явлений инсульта.

В пределах 6–18 часов первичный шов возможен.

В пределах 18–24 часов допустим дренаж в покровы.

В более поздние сроки шов противопоказан.

Если попытаться на основании многочисленных отчетов составить ориентировочную схему, то мы будем иметь таблицу, по нашему мнению, слишком расширенных и оптимистических показаний к применению первичного шва.

Отложенные швы советуют накладывать после бактериологического контроля.

Что касается послеоперационного режима, то ежедневный контроль раны необходим до снятия швов, т. е. 8–15 дней, ввиду возможных осложнений, особенно при повышении температуры в ближайшие дни после операции. В послеоперационном периоде в первые дни идет энергично процесс аутостерилизации (полинуклеарный лимфоцитоз и фагоцитоз). В этом периоде наблюдается повышение температуры, которая на 2–3-й день падает. Это повышение не дает повода беспокоиться за течение раны; положительным признаком считается отсутствие явлений интоксикации и болей в ране. Края раны в первые сутки слегка красны и отечны; иногда наблюдается отхождение пузырьков газа. Однако через 18–24 часа все эти явления исчезают. Если же температура держится свыше 3 дней, то может возникнуть вопрос о частичном или полном снятии швов.

Неудачи при первичном шве, как уже было указано выше, обусловлены: 1) стрептококковой инфекцией, 2) недостаточно полной эксцизией и 3) послеоперационной гематомой. Тогда как второе и третье являются иногда техническими ошибками и могут быть предотвращены, первое имеет абсолютное значение.

Здесь следует напомнить о флоре ран: из 100 ран 35 оказались явно инфицированными, 20 сомнительными; из 100 ран артиллерийских явно инфицированных было 57 и 33 сомнительных. На 100 инфицированных ран, по данным французских авторов, находили стрептококк в 20 ранах, по немецким данным — в 12. Стрептококковые инфекции, как правило, не дают первичного натяжения при эксцизии и шве, но и при стафилококковой инфекции также наблюдается негладкое послеоперационное течение.

Из 180 случаев сборной статистики положительный результат получен у 127 раненых.

Менее удачные результаты получались при ранениях ног и седалищной области.

Но все же в конечном счете этот метод является величайшим завоеванием, и большой процент удачно закончившихся случаев поставил во французской армии на очередь вопрос о приспособлении всей военно-полевой хирургической организации к проведению этого метода. Как известно, в третий период войны 1914–1918 гг., период позиционной войны, эксцизия и первичный шов получили очень широкое распространение; однако в четвертый период, когда имели место маневренные военные действия, от этого метода пришлось отказаться и ограничиваться только первичной обработкой.

Причиной отказа от первичного шва являлась невозможность вести наблюдения в послеоперационный период, и теперь, когда ставится вопрос об организации военно-полевой хирургии в будущей войне, необходимо учесть условия, которые позволили бы осуществить этот метод, т. е. раннюю доставку раненых (через 6–8–12 часов), достаточное количество хирургов и возможность провести стационарно, послеоперационный период. Эти требования значительно ограничивают массовое проведение этого метода, особенно если присоединить сюда требование проводить бактериологический контроль по возможности при всех случаях первичного шва и обязательно при наложении отложенного шва.

При большом количестве бактерий и наличии гемолитического стрептококка ни тот, ни другой шов не накладывается. Если в мазках попадается приблизительно одна бактерия на два поля зрения, и среди этого редкого заселения ран нет стрептококка, то зашивание раны возможно.

Если даже отказаться от строгих требований бактериологического контроля, то все-таки встает много вопросов относительно проведения этого метода.

1. Можно желать, чтобы раненые доставлялись возможно раньше, но ввиду боевой обстановки это не всегда выполнимо. Более или менее регулярная ранняя доставка раненых возможна при позиционной войне. Кроме того, ранняя доставка предполагает механизированный транспорт.

2. Даже при своевременной доставке нужно иметь значительное число хирургов, притом опытных. Здесь важно количество поступающих раненых: уже в первую империалистическую войну на главные перевязочные пункты иногда поступало сразу несколько сот раненых. В будущую войну поражаемость будет еще больше: если раньше считалось, что дивизия за четырехдневный бой дает 1800 раненых, то в будущую войну потери дойдут, вероятно, до 30–35 %. Возможно, что раненый с показанием для первичного шва будет своевременно доставлен в хирургическое учреждение, но таких раненых скопится одновременно до 300 человек, и таким образом создадутся условия, при которых благоприятный срок будет упущен.

Далее, послеоперационный период предполагает стационирование на 8–10–12–15 дней. Но только как исключение возможно эвакуировать некоторых раненых в более ранние сроки, предоставив наблюдение за течением раны и швов следующим этапам. Во время Первой мировой войны такое положение бывало. При вынужденных так называемых административных эвакуациях переезд более или менее безопасен при поверхностных ранениях, но он совершенно недопустим при серьезных ранениях. Так, нужно сказать, что мозговые раненые, будучи оперированы, переносят несвоевременный транспорт гораздо хуже, чем неоперированные, и для этой группы раненых выгоднее попасть с опозданием на несколько часов на такой пункт, где они смогут провести 15–20 дней. То же приходится утверждать и относительно раненых в живот. Об этих ранениях вообще не было речи при обсуждении метода первичного шва, так как взгляд хирургов на этот вид ранений прочно установился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: