Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Михаил Иванович Болов

Еще был как на Чауне, так и на подлинном Анадыре, Никита Семёнов, и он их различал: первую реку называл новой и захребетной, а вторую Погычей [РАЭ, с. 133]. Там Семенов пересказал отписку Стадухина (1649 г.), приведенную выше. А сам Стадухин в 1647 году писал, что послан «на новую реку Погычу и на Анадырь та же река» [Белов, 1973, с. 80], но в 1649 году писал уже просто «Погыча». То, что Погычей тогда называли Чаун, хорошо известно — в основном, благодаря М. И. Белову.

Остается вопрос: почему не попал на карты не только забытый волок между Чауном и Анадырем, но и общеизвестный волок между Малым Анюем и Анадырем, основной путь на Чукотку, которым пользовались все и долго?

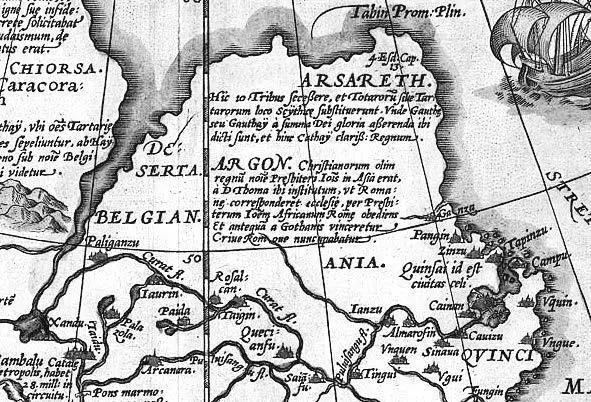

Озеро Xandu на карте Ортелия, 1570

Наоборот, между истоками этих рек на картах всегда изображался хребет (см., например, верхнюю врезку на з дней обложке). Потому, думаю, что все акие волоки были профессиональной тайной землепроходцев. Но если так, то не стоит ожидать у Дежнёва или Курбата Иванова ни сведений о волоке между двумя Анадырями, ни разъяснения названий.

5. Иван Рубец и конец плаваний

Новое смешение названий видим через 6 лет после появления отписок Дежнёва, притом не в Колымском крае, а в казенной избе Якутского острога. Оттуда в Анадырский острог был послан казачий десятник Иван Рубец, поход которого подробно осветил историк Борис Полевой [Полевой, 1981; 1993]. К тому времени похолодание понемногу вынудило сборщиков ясака плавать из Лены не до Колымы, а только до Алазеи, откуда уже идти по рекам. Именно так направился в 1656 году Амос Михайлов с наказом сменить Дежнёва в должности Анадырского приказчика (он не доехал — см. далее).

Поначалу Рубца в 1661 году хотели послать так же, но кто-то из чинов приказной избы, видимо, заново прочтя известные нам отписки, решил, что коргу, которую так расхваливали и Дежнёв, и Стадухин, надо бы использовать полнее. Для этого следует послать туда не речной отряд, как тогда было обычным делом (с Колымы через Малый Анюй и волок на нынешний Чаун), а морской, во вместительных кочах, как однажды плыл Дежнёв, а затем Стадухин.

Наказ Рубцу был таков: идти

«на великого государя службу из Якутцкого острогу вниз поЛене до устья Лены реки, где впала в море и по морю на Индигирку и на Алазейку и на Ковыму реки и с Ковымы на новую Анадырь реку для того, что в прошлом во 164-м [1656] году писали… Сенька Дежнёв, да Микитка Семенов, а в отписке написано нашли они на усть Анандыря реки за губою коргу вышла в море».

Как видим, якутский служилый процитировал отписку Дежнёва — Семёнова, где назван как бы адрес корги. Удивительно, что этот «адрес» был верно прочитан, хотя уже лет десять завоеватели ходили по Анадырю настоящему. Об этом наказе читаем у историка следующее:

«Уже этот отрывок позволяет сделать вывод, что якутские власти… решили по морскому пути, пройденному Дежнёвым, направить туда на коче весьма тяжелые грузы, необходимые для моржового промысла» [Полевой, 1981, с. 131].

Но такие грузы кто-то должен был принять, и мы с удивлением видим, что Рубцу действительно была назначена в устье «Анадыря» встреча:

«Зная заранее, что И. М. Рубец, идя морем, нескоро попадет в Анадырский острог… ему поручили принять первых анадырских казаков уже прямо на УСТЬЕ АНАДЫРЯ. Так прямо и было сказано „которых примет на усть Анандыря реки“» —

писал Полевой. Да, колымскому приказчику было направлен наказ, где

«указывалось на необходимость содействия Ивану Рубцу в исполнении данного ему наказа — продолжить плавание с Колымы на анадырскую моржовую коргу».

Текст наказа нам неизвестен, однако известен его результат: грузы вместе с лодкой были Рубцом переданы дежнёвцам (сам Дежнёв уже в 1659 г. отбыл на Колыму) прямо на корге. Следовательно, «адрес» оказался верен. Корга оказалась совсем без моржей, делать на ней дежнёвцам было нечего, и остается заключить, что они ждали там Рубца специально. Удивительно то, что связь Якутска с Анадырским острогом (через Колыму и Малый Анюй) была столь надежна, что встреча на ледовитом берегу планировалась и состоялась. Как же шло плавание? В августе 1661 года Рубец потерпел крушение в дельте Лены и зазимовал там. На другой год поплыл в Усть-Янск, продал там холсты и в середине июля был в Нижне-Колымске. Получил снаряжение и

«В том же „170-м году“ т. е. до 1 сентября 1662 г., Рубец со своими спутниками оказался на Анадырской моржовой корге, где впервые встретился с анадырскими казаками и промышленными людьми» [Полевой, 1993, с. 38].

Итак, Рубцу удалось удивительное: в одно особо теплое лето (даже меньше, не позже конца августа) пройти до искомой дежневской корги не с Колымы (что тогда было уже трудно и удавалось не всегда), а с далёкой Лены. Корга, по всей вероятности, была ближняя, на мысе Песчаном. Это подтверждается, в частности, тем, что Рубец нашел её начисто разоренной людьми Дежнёва, — вряд ли они успели бы разорить коргу более дальнюю. Осмотрев с грустью моржовые трупы с вырубленными бивнями, отряд Рубца отправился в двух своих кочах вверх по «Анадырю», в острог. Шел уже сентябрь 1662 года, то есть начался 171 год. В донесении анадырцев сказано:

«…как шел [Рубец] с моря с корги и пришед в осень во 171 году коми покинул недошед до Анадырского острогу верст 10 и больши, а все в несоветице своей (не слушая советов — Ю. Ч.) и пришед неясачные люди коряки те кочи сожгли и под острогом 3 человека убили» [Полевой, 1981, с. 134].

Как это случилось? Б. П. Полевой, читавший всё донесение, но не опубликовавший его, пояснил: кочи застряли на мелководье. Если так, то Рубец стал жертвой того, от чего так берёгся Дежнёв: пропустил паводок. Это печальное сообщение (кроме убитых, пострадал весь острог, ожидавший из Якутска кочей с припасами и снаряжением) позволяет нам уточнить место действия: речь идет о некоем укреплении на среднем Чауне, каковой в межень непроходим (являет собой цепь мелей и сеть ручьев). Видимо, оно стояло там, где 12 лет назад был стан Меркурьева. Как ни странно, оно попало на карту, о чём узнаем далее. Об Анадырском остроге (близ нынешнего села Марково), стоявшем в нижнем течении вполне судоходного Анадыря, тут не может быть и речи.

Увы, плавание Рубца к Чауну оказалось последним, какое достоверно известно. Плавать с Лены на Колыму с зимовкой и то удавалось в следующие годы всё реже. Затем даже с Лены на Яну, а тем более на Индигирку, Алазею, Колыму и Анадырь, стали ездить посуху [Алексеев А. Н., с. 66].

LIA набирал силу, и странно, что он остался историками российской Арктики незамечен, [140] В. Ю. Визе, подробно описав упадок мореходства между Леной и Колымой после 1650 года [Визе, 1948], заключил, что причина «остается не вполне ясной», однако предположил ее, как и почти все тогда, экономической, а также упомянул утрату той активности, какая была обычна у прежних первопроходцев.

побуждая их к нелепостям. Так, Б. П. Полевой всерьёз полагал, что плавания прекратились из-за их дороговизны. На самом деле, мировой опыт гласит противоположное: по морю много дешевле, чем по бездорожью. Столь же смелым было стародавнее (XVIII век) утверждение, бытующее до сих пор, будто мореходство к востоку от Лены заглохло по причине появления лошадей в хозяйстве северных якутов [Алексеев А. Н., с. 65]. На самом деле, они держали лошадей и раньше, а как раз упадок мореходства сделал их основным транспортным средством, от чего якуты сильно страдали, поскольку русские то и дело заставляли возить их, притом безвозмездно. Эту форму грабежа историк Анатолий Алексеев отнес к «положительным последствиям совместного освоения народами Северо-Востока Азии» (там же).

Интервал:

Закладка: