Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Название:Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-212-00130-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. краткое содержание

Искусствовед Р. Кирсанова много лет занимается изучением этой проблемы. Читателю впервые предлагается своеобразный путеводитель по произведениям классики, где описания костюма раскрыты как важное средство социальной и психологической характеристики героев.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Куприн А. И. Леночка, 1910.

Сак.

Е. Ф. Крендовский. Площадь провинциального города. Около 1850. ГТГ.

Сак появился в арсенале модной одежды в 40-е гг. XIX в. сначала как мужская одежда (см. пальто ). Позднее это название было перенесено на деталь женского костюма — не длинную верхнюю одежду с прямой или расширенной спинкой, на подкладке, с рукавами и разнообразными воротниками. Зачастую спинка кроилась несколько длиннее передних пол женского сака. Наличие рукавов и длина — главное отличие сака от бытовавших во второй половине XIX в. ротонд, тальм и т. д.

САЛО´П

«…Кроме тысячи рублей, мы еще три салопа даем».

Чехов А. П. Брак по расчету, 1884.

Салоп — верхняя, как правило утепленная ватой или мехом женская одежда с длинной пелериной, с широкими рукавами и без рукавов, в виде накидки.

Уже в конце 20 — начале 30-х гг. XIX в. появилось выражение «салопница» для определения социального положения человека. Именно так назывался очерк нравов, помещенный в 1832 г. в одной из столичных газет: «Женский пол сей аристократии разгуливает обыкновенно в старых, некогда черного цвета, а от времени превратившегося в бурый цвет салопах. Эти попрошайки называются салопницы. Они получили прозвище свое от одежды. Этот бурый салоп, ливрея нищеты, есть изображение характера и жизни несчастной» (Сев. пчела. 1832. № 16, 17. С. 3; подписан литерами Ф. Б., т. е. Ф. В. Булгарин, см.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов. М., 1958. Т. 3. С. 190).

Именно как знак бедности, признак обнищавшего человека, встречается салоп во многих литературных произведениях. «В углу подле двери сидела старушонка в медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салоп, она тяжко вздыхала» (Некрасов Н. А. Повесть о бедном Климе. Предположительно написана в 1843 г.).

В первой трети XIX в. женщины носили клоки, манто, рединготы, капоты, салопы. Быстро меняющаяся мода объявляла то один, то другой тип верхней одежды самым привлекательным. Так, капоты и рединготы становились домашней одеждой, а клоки и манто, мало отличающиеся друг от друга конструктивно, вдруг привлекали всеобщее внимание.

С 30-х гг. XIX столетия салопы считались немодными и сохранились лишь у бедных чиновниц и их дочерей. Купечество же сознательно сохраняло в своем костюме даже вышедшие из моды, но монументальные формы одежды, что позволяло им внешне отделить себя от разночинной интеллигенции, ориентировавшейся на европейское представление о модной и красивой одежде. Поэтому в купеческой среде салоп сохранялся довольно долго. Так, у А. Н. Островского читаем «… нет, не все, ты мне еще салоп на соболях должен» (Свои люди — сочтемся, 1850).

Салоп.

Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1827 г. № 5.

Уже с начала XIX в. особый купеческий стиль в манере одеваться был поводом для иронических высказываний: «Пускай тяжелую цветную одежду, кружева, блонды, петинет, розовые гирлянды, розовые и лиловые шелковые материи носят молодые купчихи, а богатые жемчужные убрусы, глазет, штоф, тафту и платки — старые» (цит. по: Кабинет Аспазии на 1815 г. // Верещагин В. А. Памяти прошлого. Спб., 1914. С. 149).

САРАФА´Н

«Кормилица обыкновенно по будням носит толстую рубашку, ситцевый сарафан и ситцевую шапочку на голове, а по воскресеньям и праздникам — непременно камлотовый сарафан, обшитый галуном, кисейную рубашку и бархатный кокошник».

Панаев И. И. Барышня, 1844.

Сарафан — основной элемент русского национального женского костюма многих областей. Сарафан известен в России с XVI в., но вплоть до первой половины XVII столетия он упоминался как мужская одежда. Хотя термин «сарафан» является производным от персидского «serāpā» — почетная одежда, происхождение самой конструкции сарафана исследователи связывают с дальнейшим развитием существовавших на Руси прежде форм национальной одежды (Куфтин Б. А. Материальная культура русской мещеры. М., 1926. Ч. 1. Женская одежда: рубаха, панева, сарафан. С. 113, 117).

Вытеснению национальных типов костюма из городов в сельскую местность способствовали, прежде всего, реформы Петра I, запрещавшего ношение, производство и продажу русского платья в городах. Развитие промышленного текстильного производства также не могло не сказаться на судьбе русского национального костюма.

Сарафан присутствует в русской городской культуре скорее как поэтический образ, так как уже к началу XIX в. его почти не носили. Исключение составляли крестьянки, прибывшие в город на заработки или по приказанию хозяев. Ученик А. Г. Венецианова А. Н. Мокрицкий, вспоминая своего учителя, писал в 1857 г.: «Один только женский костюм, в котором есть много данных для прекрасного, — костюм, присвоенный кормилицам и едва не ими одними носимый в целой России» (Мокрицкий А. Н. Воспоминания об А. Г. Венецианове и учениках его // Алексей Гаврилович Венецианов. М., 1980. С. 245).

Однако интерес к национальной одежде не ослабевал, и многочисленные романсы на тему сарафана были очень популярны — «Сарафанчик» на стихи А. И. Полежаева, «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» на стихи Н. Г. Цыганова и др.

Посетившая в начале XIX столетия Россию Марта Вильмот записала в своем дневнике: «Служанки-рукодельницы могут точно скопировать любой новый фасон для своих господ; что же касается одежды простого народа, то она настолько традиционна, что в каждой деревне по покрою платья можно пришлых людей отличить от коренных обитателей. Костюм тверских крестьян, например, так же отличен от московских или петербургских, как одежда индейца от европейского платья» (Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 229).

Сарафан.

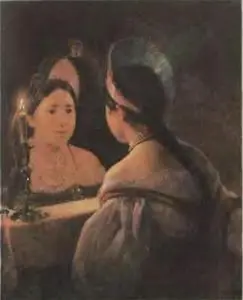

К. П. Брюллов. Гадающая Светлана. 1836. Горьковский художественный музей.

И. В. Тарханов. Портрет А. А. Суриной. 1829. Угличский историко-художественный музей.

Во время Отечественной войны 1812 г. ношение национального костюма было формой выражения патриотизма: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались» (Вигель Ф Ф. Записки. 1928. Т. 2. С. 21).

В царствование Николая I элементы национального костюма входили в парадную женскую одежду для приемов при дворе: «В дни больших праздников и особых торжеств богослужение отправлялось в большой церкви Зимнего дворца: в таких случаях мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных костюмах, то есть в повойниках и сарафанах с треном, расшитым золотом, производивших очень величественное впечатление» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания-дневник. М., 1928. Ч. 1. С. 99).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: