Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.

- Название:Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский центр «Гуманитарная Академия»

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93762-067-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. краткое содержание

Издание предназначено как специалистам-антиковедам, так и всем, интересующимся античной историей и военным искусством древности.

Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С точки зрения военного времени, расшатывание лиги было довольно опасным предприятием. Царь был молод и нетерпелив, ему не хватало опыта государственного мужа, чтобы просчитать последствия развала Эллинской лиги. Решиться на конфликт с лидерами союзников македонскому царю помогло осознание слабости ахейцев, наличие самой мощной армии в Греции и стремление показать всем союзникам, что без Македонии они не смогут выстоять против врагов. Фактически он предлагал грекам весьма простую альтернативу: либо ахейцы должны сражаться собственными силами, что неминуемо привело бы их к поражению от коалиции Элиды, Спарты и Этолии и, вероятно, к распаду федерации; либо они получают помощь от Филиппа, пассивно наблюдая при этом за возрастанием македонской власти на своих границах. Естественно, такая позиция была слишком грубой, поэтому македонский царь постарался смягчить ситуацию объяснениями и обещаниями. Однако этого было недостаточно, чтобы сразу занять прочное положение гегемона Греции. Филиппу было необходимо подкрепить свои притязания удачными военными действиями, к реализации которых он приступил уже в следующем военном сезоне. Естественно, в последующих кампаниях разлад между лидерами лиги и расхождение в их целях проявятся с большей силой.

Глава IV.

Зимняя кампания Филиппа V в Пелопоннесе

Первые кампании 219 г. шли с переменным успехом, хотя несогласованность действий командующих Эллинской лиги дала некоторые преимущества этолийцам [308]. Более всего пострадала Ахайя, которая подверглась нападениям Этолии, Спарты и Элиды. Однако зимняя кампания 219 г. коренным образом отличалась от операций начала войны.

Согласно Полибию, события разворачивались следующим образом. Осенью 219 г. состоялись выборы стратега Этолийского союза [309], им стал Доримах (Polyb., IV, 67, 1). Фактически сразу после этого, действуя в русле традиционной этолийской тактики, он вторгся в Эпир, разоряя страну. Разграблено было даже святилище в Додоне. Примечательно, что военных столкновений не произошло, этолийцы безнаказанно вернулись домой (Polyb., IV, 67, 2–5). Эпироты даже не попытались их остановить, судя по данным историка. Этот факт требует особого объяснения.

Возможно, ответ в данном случае подскажет одна из «стратегем» Фронтина, который пишет: «Никострат, полководец этолийцев, в войне против эпиротов, когда дорога в ту страну стала для него опасной, сделал вид, что собирается вторгнуться через другое место. Масса эпиротов сбежалась, чтобы помешать этому. Тогда Никострат, оставив небольшой отряд, чтобы создать видимость, будто войско остается на месте, с остальными силами вступил в страну через проход, по которому его не ожидали» (I, 4, 4). Дата этого события не указана, но считается, что нападение имело место несколько раньше Союзнической войны, возможно, во времена Деметриевой войны. Кроме того, имя полководца совпадает с именем отца Доримаха (Polyb., IV, 3, 3). Поэтому вполне допустимо предположение, что если именно отец нынешнего стратега применил такую хитрость в прежних кампаниях, то, вполне естественно, что его опытом мог воспользоваться и сын во время отступления. О том, что эпироты должны были быть готовы к отражению внешнего вторжения, говорит следующий факт: эпирское ополчение, активно участвовавшее [310]в первых операциях в составе македонской армии, летом вернулось домой (Polyb., IV, 66, 1–5). Следовательно, можно было собрать некоторое число воинов и попытаться воспрепятствовать их возвращению в Этолию или отбить какую-то часть добычи.

Маршрут Доримаха известен только в общих чертах. Полибий говорит (IV, 67, 1), что он вторгся в верхнюю часть Эпира (…eiς τους άνω τόπους τής 'Ηπείρου…), т. е. шел через Афаманию. Вполне вероятным кажется предположение, что эпироты ожидали возвращения этолийцев тем же путем, по которому они пришли. Доримах же, за плечами которого было много грабительских набегов, мог использовать хитрость Никострата и уйти через другой перевал. Поэтому данное предприятие оказалось весьма успешным.

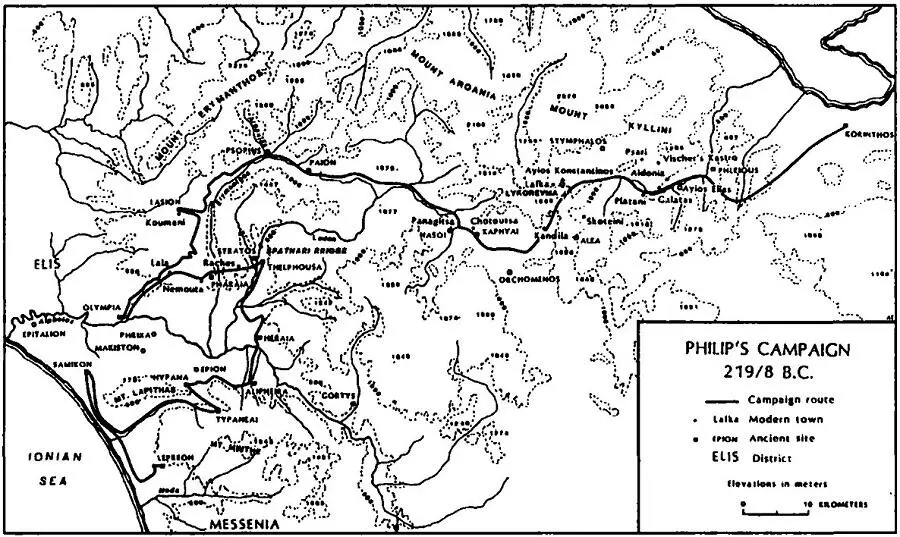

Однако следующий этолийский рейд закончился неожиданностью. Этолийский стратег Эврипид, вероятно, базировавшийся в Элиде, попытался пройти к Сикиону (Polyb., IV, 68) [311]. Однако по дороге, случайно узнав, что в Пелопоннес прибыл македонский царь Филипп V, повернул обратно. Но царская армия догнала этолийцев в районе Стимфала и разгромила (Polyb., IV, 69). Успех македонян был в немалой степени связан с бегством с поля боя Эврипида, который, бросив своих солдат, укрылся в Псофиде.

Появления македонских сил в разгар зимы никто не ожидал. Филипп прошел через Фессалию, Эвбею [312], Беотию [313]в Коринф (Polyb., IV, 67, 7). Оттуда послал приказ ахейскому стратегу о сборе ополчения в Кафиях (Polyb., IV, 67, 8). Направляясь туда же, царь шел через перевал Апелавра и встретил отступавшие силы Эврипида [314].

Преодолев снежные метели на перевале через Олигирт [315], македоняне достигли Кафий (Polyb., IV, 70, 1). Соединившись с ахейцами, Филипп подошел к Псофиде. Это место довольно точно описано у Полибия (Polyb., IV, 70–72) и Павсания (8, 24, 1–14). Оно считалось одним из самых неприступных в Аркадии [316]. Тем не менее царь не только решился на штурм города, но и успешно провел эту операцию. Защитники были вынуждены отступить на акрополь, однако, ввиду неподготовленности его к осаде пошли на переговоры о сдаче. Филипп позволил им покинуть город, Эврипид вернулся в Этолию, а Псофида была передана Ахейскому союзу (Polyb., IV, 70–72).

Дальнейшие события развивались стремительно. При приближении царя элейцы покинули Ласион [317]; македоняне взяли город с набега и передали его ахейцам (Polyb., IV, 73, 1–2). Захватив Страт [318], также покинутый, передали его телфусцам (Polyb., IV, 73, 2). Через пять дней царь прибыл в Олимпию, где три дня его войско отдыхало (Polyb., IV, 73, 3). Затем последовало македонское вторжение в Элиду, которое принесло обильную добычу, в том числе большое число пленных (Polyb., IV, 73, 4–75).

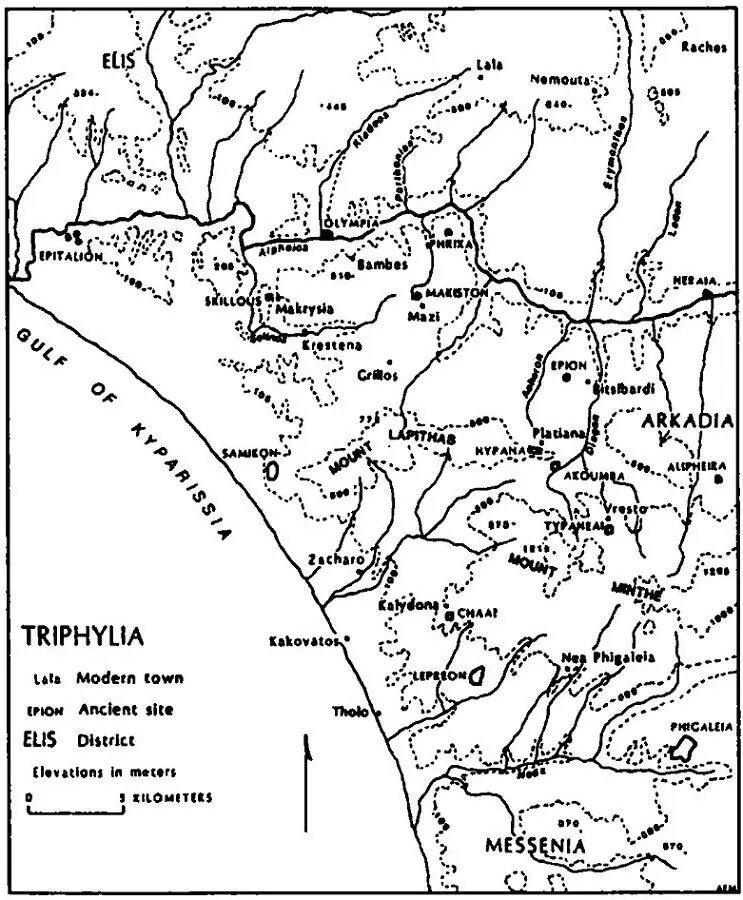

Следующие операции развернулись южнее Элиды, в Трифилии. Этолийцы направили в Пелопоннес нового стратега — Филлида, который имел в своем распоряжении войско из этолийских и элейских граждан, а также наемников (Polyb., IV, 77, 6–7). Македоняне, оставив Олимпию, двигались по дороге на Фарей [319], они прибыли в Тельфусу, Герею [320], где распродали добычу, затем вторглись в Трифилию (Polyb., IV, 77, 5). Основной удар был нанесен македонским царем по Алифере, хорошо укрепленному месту. Повторился сценарий захвата Псофиды. Македоняне завладели городом, потом последовали переговоры с защитниками акрополя и сдача города при условии неприкосновенности осажденных (Polyb., IV, 78). После этого события жители Лепрей поднялись на борьбу с этолийцами и отправили посольство к македонскому царю с предложением сдать ему город. Затем в течение 6 дней Филипп завладел всеми городами Трифилии. Полибий (Polyb., IV, 77, 9) называет в их числе Самик, Лепрей, Гипан, Типанеи, Пирг, Эпий, Болак, Стилангий, Фрике [321]. Филлид был вынужден оставить эти земли (Polyb., IV, 80).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: