Эр Ши - Третий вызов официозу: Этнология мира. История культур и цивилизаций. Книга 1

- Название:Третий вызов официозу: Этнология мира. История культур и цивилизаций. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005561961

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эр Ши - Третий вызов официозу: Этнология мира. История культур и цивилизаций. Книга 1 краткое содержание

Третий вызов официозу: Этнология мира. История культур и цивилизаций. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

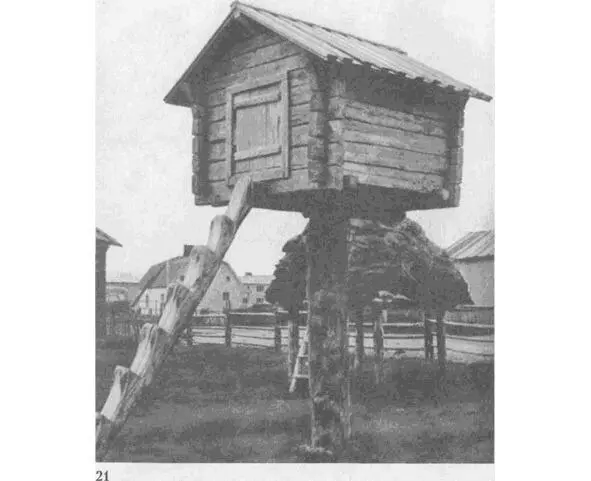

В весенних и осенних лагерях Севера устанавливается ньяла, которая представляет собой неб. деревянное сооружение. В ньялу входят с помощью лестницы примитивного типа, сделанной в форме надрезанного ствола дерева. Такой способ используется многими арктическими народами. Иногда ньяла опирается на один из огромных камней, поверхность которого стала гладкой благодаря древним процессам оледенения. Она возводится во время привалов в ходе миграций, и на следующую весну группа снова возвращается в неё. Лапландские палатки всех видов имеют одно и то же название – гоатте (ср. с.-кавк. и м.-росс. « хата » – авт.).

Ньяла. Эти хижины были распространены в древние времена по всему Скандинавско-Уральскому региону Европы

В образах владыки или владычицы подземных недр слились воедино реальность и вымысел. Сказанное в полной мере относится и к Хозяйке Медной горы – владелице земных богатств, хранительнице тайн прекрасного и секретов высокого мастерства, из уральских сказов (исследовательница М. П. Никулина отмечает связь Хозяйки с миром мёртвых и царством неживой материи).

Хозяйка Медной горы. Скульптурное воплощение в селените в экспозиции Музея истории камнерезного искусства

Хозяйка Медной горы предстаёт в образе прекрасной зеленоглазой (изначально зелёный цвет глаз присущ з.-европ-м, обитавшим в Приуралье) женщины с косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шёлкового малахита», а порой – в виде ящерицы в короне (подобный антропоморфный образ встречается и в Нижнем Междуречье). В её владениях, как и в Подземном Царстве рус. сказок, вовсе не беспросветная мгла. Здесь светло как днем и нет никаких теней мертвецов. Сказочные герои свободно перемещаются по наполненному загадочным несолнечным светом подземному пространству, путешествуют по нему годами, летают при помощи огромных птиц, описания которых не найти ни в одном зоологическом справочнике. Здесь можно встретить населенные города с дворцами и башнями, здесь же, по нек. вариантам рус. сказок, находится убежище Бабы Яги (а вовсе не в дремучем лесу в избушке на курьих ножках), а то и самого Змея Горыныча. Здесь царят мир и благодать, счастье и изобилие, довольство и достаток. Потому-то здесь и расположены 3 царства – Золотое, Серебряное и Медное, где властвуют их хозяйки.

Почему же именно «медной» горы? – Во-первых, этот образ восходит ещё к энеолиту – бронзовому веку истории. Во-вторых, по одной из версий, Хозяйка Медной горы – преломленный народным сознанием образ богини Венеры, которая являлась богиней о. Кипр, имевшего громадные месторождения меди и бывшего «медным» центром всего Средиземноморья, поэтому её символ «♀» – «зеркало Венеры» – стал алхимическим символом этого металла.

И потому-то именно туда в первую очередь устремлялся в состоянии медитации языческий волхв или шаман. Для этого существовали веками и тысячелетиями отработанные приемы. На нек. из них содержится намек в самих сказках. В сказочном тексте о 3-х царствах Иван-царевич под конец попросту «растворяет» (открывает) в случае нужды Золотое Царство, куда раньше добирался целых 3 года. В другой сказке из афанасьевского собрания рассказывается более подробно, как это делается. Имеется в виду сказка о Зорьке, Вечорке и Полуночке. Такие небесно-космизированные имена носят 3 богатыря, предшественники былинных Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Вполне возможно, последние заместили со временем своих гиперборейских предшественников.

Почему гиперборейских? Да потому что имена сказочных героев связаны с полярными реалиями – ночью и зорями, утренней и вечерней. Подобные предпочтения возможны лишь в тех случаях, когда ночь имеет существенное значение в жизни тех, кто обитает в таких северных географических широтах, где продолжительность зимней ночи, а также предшествующих ей и следующих вослед зорей несравнима с широтой последующего расселения прото-рус. (арийских) племен. Так вот, в архаичной сказке, носящей имена гиперборейцев, Зорька, Вечорка и Полуночка также попадают в Подземный мир через глубокий провал и находят там все 3 желанных царства, женятся на их хозяйках – прекрасных королевишнах – и возвращаются назад на землю. Но перед тем невесты, играющие роль добрых колдуний (читай – шаманок), скатывают свои царства в яички. А когда потребовалось вернуть всё назад, «королевны покатили в чистом поле своими яичками – и тотчас же явились три царства – Медное, Серебряное и Золотое».

Саамы поклонялись антропоморфному богу, называемому Ач-че («отец»), который породил гром; иногда он изображается в виде птицы. Позже его стали называть Радиен-Аттье, т. е. « отец, который повелевает ». Отсюда: Родина – страна Рода (Отечество), и в.-европ. бог Род (кельт. Руад Рофесса – «всеведающий, всезнающий») – «повелитель». Иногда считается аналогом рус. Даждь-бога (кельт. бога Дагды).

Любопытен персонаж Лихо Одноглазое, встречающийся в рус. сказках. Описывается он как «баба-великанка», пожирающая людей (ему на стол в виде блюда подаются человечьи головы), в остальном же напоминающее нганасанского злого демона Сиги (людоедку). Сейчас известно, что зап. родичи нек. ныне угро-фин. и самодий. народов ранее населяли Британские о-ва, Прибалтику (в т. ч. Померанию (Поморье), с которым связано и название ирландских демонов- фоморов – одноногих и одноглазых божеств – вполне реальных предков совр. беломорских поморов, мигрировавших на Русский Север). В ср.-век. Германии известно племя лигиев (не ассоциировать с лугиями – предками коми-прилузцев(самоназв. – лузса ) и одного из карельских этносов – ливвиков(самоназв. – луги-лайзет )! – авт.), потомков м.-аз. ликийцев области Ликия, упоминаемых где-то в Ю. Прибалтике, где и сейчас есть г-к Элк (быв. Лык), некогда, очевидно, их племенной центр. Кстати, в лат. языке слово «лик» означало «волк».

В сканд. и карело-фин. мифологиях есть сходные божества зла и севера – соответственно, Лоухи и Локи (бог огня и зла) – восходящие к ирланд. богу Лугу – местообитание которых, по одной из версий – Лохланн – «страна озёр/озёрная страна» (от шотл. «лох» – озеро).

Определённый отпечаток на этот образ в рус. государственной историко-мифологии могли наложить образы таких легендарно-миф. персонажей, как князь Олег/Ольг (якобы, племянник Рюрика) и княгиня Ольга: первый «прославился» убийством «законного киевского князя» Аскольда (к которому добавляют и вымышленного Дира – по сути, наименование г. Тира – совр. Тирасполь), вторая – убийством древлянского (тервингского) князя из остроготской (гревтунгской, т. е. хорватской) династии Амалов с посольством, и сожжением г. Искоростень. В лице народа эти персонажи выступали как представители зла. Хотя не исключено, что это могут быть, как этнонимы, так и производные от терминов «лях», «лех» (а у угров ( хантов) – «лаки», т. е. воин), «илек» – как именовалась воинская знать в Польше, Моравии и у Караханидов (с династиями Богра, восходящей к полабским ваграм , и Арсланов (кара-хаканов), связанных с половецким племенем арслан-опа , и норвежским «именем» -титулом Хакон, пришедшем на север от ветви авар – з.-слав. полаб. варинов/варнов – нын. фарерцев(самоназв. – фарингеры )), а также ирланд. определения «элга» – благородная, прославленная (кстати, в с.-ирландском Уладе (нын. Ольстере) существовал и г. Айлех).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: