Михаил Белов - Мангазея

- Название:Мангазея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Белов - Мангазея краткое содержание

Это исторические рассказы о первом русском заполярном городе, о Мангазейском морском ходе, изложенные автором как бы от лица последнего мангазейского воеводы Данилы Наумова.

В главе «По запретному пути» автор, используя новые архивные документы, полемизирует с традиционным освещением вопроса об археологических находках на острове Фаддея и в заливе Силка. В заключительной главе рассказано о посещениях учеными древнего мангазейского городища и начале археологического изучения его Мангазейской историко-географической экспедицией, которой руководил автор книги — д-р ист. наук, проф. М. И. Белов.

Мангазея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наумов узнал уже многое. Главные события, непосредственно предшествовавшие постройке Мангазейского города, развернулись одновременно в Поморье и в Москве в 1598–1601 гг.

В Поморье, в Холмогорах, весной 1601 г. собрался в мангазейский поход торговый и промышленный люд: кто из Усть-Пинеги, кто из Устюга Великого, а кто из Вологды, народ бывалый — мореходы. Шумная, веселая ватага заняла небольшие деревеньки под городом, но задерживаться они не собирались — спешили. Еще года два тому назад послали они своих земляков — Угрюма Иванова и Федула Наумова в Москву с челобитной к самому царю Борису Годунову. А просили они позволить им торговать и промышлять «повольно» на реках Оби и Енисее, согласившись — без этого было не обойтись — платить за упромышленных соболей и бобров, песцов и горностаев десятинную пошлину старосте и целовальнику [7] Целовальник — сборщик таможенных пошлин. При вступлении в эту выборную или назначенную должность нужно было целовать крест. Отсюда и произошло название самой должности.

Окладниковой слободы. Дело казалось неотложным и важным.

Незадолго до этого по поморским селам и городам, стоявшим в устьях медленных северных рек, прошла тревожная весть: нежданно-негаданно объявился в далекой, богатой серебристым соболем и серебристым бобром земле за Обской губой, на реках Таз и Енисей, отряд тобольских стрельцов во главе с думным дьяком [8] Дьяк — должностное лицо, ведавшее делами какого-нибудь учреждения. Думный дьяк — сословный дворянский чин.

Федором Дьяковым. Царский посланец привез с собой двух целовальников, сборщиков таможенной «десятинной» пошлины, и под пыткой «расспрашивал» кочевой народ — самоедов и остяков [9] Самоеды — так назывались ненцы. В XV–XVII вв. кочевали по Северу, от Мезени на западе до Таймырского полуострова на востоке. Остяки — современные народности ханты, кеты и селькупы. Кочевали на реках Обь, Иртыш, Таз и Енисей.

— о промыслах и торгах поморских крестьян, домогаясь, не собирали ли они ясак от имени русского царя. Почувствовали поморы в приезде Дьякова большую для себя опасность, узнали, что навет на них подстроили сольвычегодские купцы Яков и Григорий Строгановы, после похода казака Ермака Тимофеевича захватившие все торговые дороги в Сибирь и вершившие там свой суд и расправу. Мангазейский морской ход, освоенный поморами, был неподвластен им, мешал им обогащаться на сибирском промысле и торге. В 1598 г. по указу слабовольного царя Федора Ивановича, по настоянию Строгановых, и была направлена на Обь и Таз экспедиция Дьякова, которую по проторенной дороге через Тобольск на Березов вел вымич Василий Тарабукин. Верхотурский воевода Василий Петрович Головин на своих обширных плотбищах [10] Плотбищами в древней Руси назывались судовые верфи.

должен был строить «для мангазейского ходу… судно с четыре или с пять, распрося тамошних людей, на каких судах мошно в Мунгазею и в Енисею ходить». С Перми и Вологды, Сольвычегодска и Вятки согнали в Верхотурье 110 плотников-корабельщиков. С Казани везли железные гвозди и скобы, а в ближайших «пашенных местах» собирали парусину и пеньку.

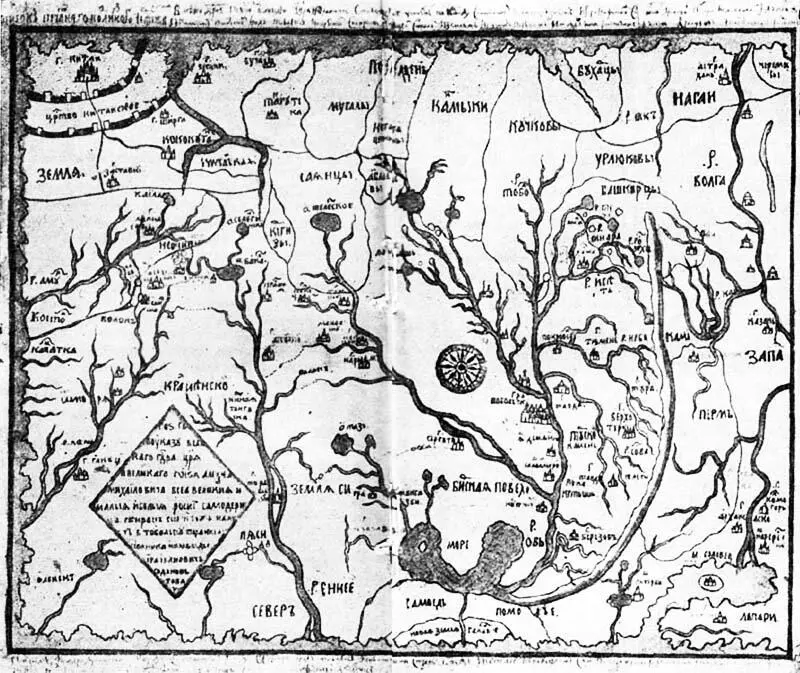

Чертеж Сибири Петра Годунова (1667 г.)

Дьяков отправился из Тобольска рано, вслед за отступающими льдами, но продвигался медленно по опасной Обской губе — месяцами стоял, ожидая «пособного» ветра. В Мангазею дошел осенью. Там и допросы чинил и собирал с промышленников первую десятинную пошлину, а с самоедов и остяков — первых ясачных соболей. Запечатав сургучной печатью «распросные речи» о «воровских делах» [11] Под «воровскими делами» подразумевалась государственная измена. Вор — это человек, изменивший царю. В данном случае, с точки зрения Дьякова, поморы являлись «ворами», так как собирали государев налог — ясак, выражавший подданство племен царскому двору, т. е. высшей власти феодального государства.

поморских крестьян, двинулся он обратно в Тобольск, понимая, какая крупная рыбка попалась ему в сети, за нее он ждал наград от «царских прибыльщиков» Строгановых.

Но сибирские дороги длинные и трудные. Шли месяцы и годы. В Москву Дьяков прибыл только весной 1600 г. По-новому жила столица. Волновались крестьяне, бежали на южные границы, где кругом ходила казачья вольница. Царь Борис заигрывал с «чернью и крестьянами», пытался умиротворить их, не ущемляя интересов дворян.

Свой доклад о поездке Дьяков представил Казанскому приказу, ведавшему тогда всеми казанскими, приуральскими и сибирскими землями. Здесь и узнал, что незадолго до его приезда царь «пожаловал» поморов вольным торгом и промыслом в Мангазее. Показали ему и жалованную грамоту на Двину. Огорчился служилый, но, поддержанный Строгановыми, решил не сдаваться.

А Угрюму Иванову и Федулу Наумову эта жалованная грамота стоила дорого. Приказной дьяк Федор Нечаев целый год кормил обещаниями поморских ходатаев, вывернул все их карманы наизнанку, соболя, что дали им земляки, все до единого лежали на нечаевом дворе. Пообносились и поиздержались пинежане, живя в Москве, но своего добились. В январские морозы позвал Нечаев Угрюма и Федула в приказную избу и торжественно вручил долгожданный документ. Читали они грамоту и не верили своим глазам: согласились царь и боярская дума со всеми их просьбами, рассчитывая на богатый сбор «государевой казны». А когда вернулись в Холмогоры и на Усть-Пинегу, объявили жалованную грамоту народу. «Божьей милостью мы великий государь и великий князь Борис Федорович всеа Руси…, — вещали бирючи [12] Бирюч — всенародный вестник — глашатай, читавший на площадях важные документы: царские грамоты, воеводские приказы.

, — есьмя Двинского уезда пинежан и мезенцев… и всех промышленных людей пожаловали в Мунгазею, морем и Обью рекою, на Таз и на Пур и на Енисей, им ходити и с самоедами, которые живут на тех реках, на Тазу и на Пуре и на Енисее, им торговати велели повольно; а нашу десятую пошлину, от девяти десятая, из соболей лутчей соболь, а из куниц лучшая куница, а из лисиц лучшая лисица, а из бобров лутчей бобр, а из песцов лучшей песец, и изо всякие мяхкие рухляди и изо всякого товару десятое, тем торговым людям пинежаном и мезенцом… велели есьмя давати на Мезени, в Окладниковы слободке, приказным людям и старостам и целовальником, а опричь Окладниковой слободки, что на Мезени, нигде десятого не давати есьмя им не велели;… а возити им с собою там наших государств русские товары незаповедные да съестные всякие запасы; а про свою нужу имати им с собою по топору человеку или по два, да ножей по два или по три ножи человеку да по саадаку [13] Саадак — лук с налучником.

да по рогатине [14] Рогатина — ручное оружие, род копья, долгого бердыша, широкий двулезный нож на древке.

человеку для того, что они там для своих промыслов живут года по два и по три и им без того быти нельзе, а больши того им с собою оружия и топоров и ножей не имати и того им ничего не продавати, а заповедных им товаров, пищалей [15] Пищаль — пушка или тяжелое ружье.

и зелья [16] Зелье — порох.

пищального, и саадаков, и сабель, и луков и стрел, и железец стрельных, и доспехов, и копей и рогатин… всяких заповедных товаров не возити».

Интервал:

Закладка: