Михаил Белов - Мангазея

- Название:Мангазея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Белов - Мангазея краткое содержание

Это исторические рассказы о первом русском заполярном городе, о Мангазейском морском ходе, изложенные автором как бы от лица последнего мангазейского воеводы Данилы Наумова.

В главе «По запретному пути» автор, используя новые архивные документы, полемизирует с традиционным освещением вопроса об археологических находках на острове Фаддея и в заливе Силка. В заключительной главе рассказано о посещениях учеными древнего мангазейского городища и начале археологического изучения его Мангазейской историко-географической экспедицией, которой руководил автор книги — д-р ист. наук, проф. М. И. Белов.

Мангазея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

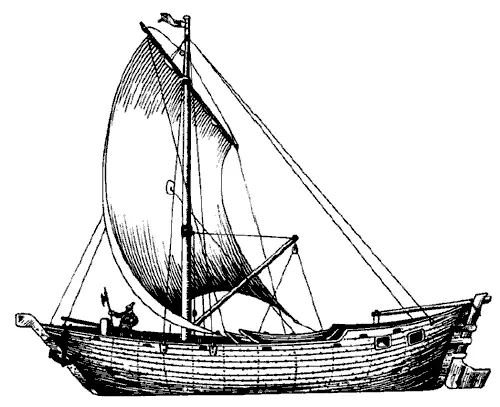

И еще минуло сто лет. В Поморье произошли большие перемены. Если раньше на Юргу и далее в восточные владения новгородцы отправлялись на небольших долбленых лодках, называвшихся ушкуями, то в XVI в. они стали ходить по морю-океану на новых судах. В народных сказаниях, в житиях святых, в древних рукописных книгах рассказывалось о далеких походах «в море-окияне» на кочах и «кочневых лодьях».

Плавание поморов на лодьях по Белому морю. Миниатюра из Соловецкого патерика XVI в.

Народная молва приписывает начало этого нового и важного дела крестьянам Соловецкого монастыря. В Онежском заливе, в устье реки Кемь, построили они плотбище и срубили небольшую лодьицу. А чтобы не разбилась о лед, нашили на ее борта «коцу», так по-новгородски называлась всякая ледовая защита, в том числе и ледовый пояс из крепкого дубового дерева. Лодьицу «с коцей» назвали кочневой. Разрослось судостроительное дело широко. При царе Иване Грозном лодейные плотбища были на Онеге, под Холмогорами, в Мезени и Пустозере. На Грумант и Новую Землю, по Белому и Баренцеву морям, а затем и в Сибирь промышленники плавали на этих новых морских судах, постепенно совершенствуя их. В конце концов в Поморье появился новый тип быстроходного судна, имевшего уже мало общего со старорусской лодьей, известной в Киевской Руси и в Великом Новгороде. Кроме ледовой защиты, «коцы», эти оригинальной конструкции корабли имели ледовые обводы, круглую, яйцеобразную форму. Иностранцы, которые сами видели кочи, называли их круглыми судами. При сжатии льдов коч, в отличие от западноевропейских судов, выжимало на поверхность. По длине коч не превышал 19 метров, а по ширине 5–6 метров. Он мог поднимать до 2000–2500 пудов. При хорошем ветре промышленники проходили на коче 200–250 верст в сутки. Первые ледовые корабли создавались руками лодейных и кочевых мастеров.

Но поморы умели строить не только большие морские суда. Для прибрежных, недальних походов, для пересечения губ и перехода через волоки строились «малые кочи», поднимавшие от 700 до 800 пудов. По удобству преодоления волоков и плавания в мелких морских губах таким судам не было равных.

Древнерусское ледовое судно коч. Реконструкция автора.

О походах на кочах и кочневых лодьях по ледовитому морю складывались легенды. Церковные книжники вплели их в ткань самых распространенных на Руси богословских сочинений — житий святых. В житии основателей Соловецкого монастыря Зосимы и Савватия рассказывалось о плавании в «пучине моря» некоего Митрофана и его товарищей. Митрофан ходил на зверобойный промысел («имел у себя добытки морские многие») «в край» моря, откуда не видно «превысоких гор», очевидно, далеко от Терского берега Кольского полуострова. Этим «краем» моря могла быть и Новая Земля, и Шпицберген. В этом же житии есть рассказ о необычной и почти трагической зимовке двух промышленников на одном из островов Онежского залива — острове Жужмуе, куда попали они поздней осенью после гибели судна, разбившегося в бурю о камни. Зимой питались робинзоны чем попало, так как все их продовольствие утонуло. Только весной к острову подошла соловецкая лодья. Все, что увидели там монахи, потрясло их. «В некоем месте, — писали они, — при Камени [нашли] храмину малу, а в ней же два человека нага и гладна и ногам их гниющим зело токмо еле живы».

В «чуде о брате Протасии и о страждущих человецех в семи судех» говорилось, как семь поморских судов, будучи на весеннем промысле в Белом море, попали в несколько необычный ледовый плен. В первый день пасхи (рассказывал зверобой Протасий) «прииде на нас буря ветреная велия и трус велик в море, и подвижеся море от зельного дыхания ветренаго». Случилось это во время стоянки судов у кромки льда, «и нача быти подо льдом зыбь велика, яко не мощно нам на леду стояти от нужа волн морских». Затем суда отнесло ото льдов и бросило в открытое море. Промышленникам угрожала смерть. Даже старые и опытные поморы, видавшие всякие виды, по словам Протасия, «не упомнят такова и толика труса морского». Спустя несколько дней кочи прибило к Соловецкому острову. Здесь обстановка неожиданно осложнилась. С моря на суда двинулись ледяные лавины. Промышленники приготовились к самому худшему. Семь дней продолжался ледовый плен. На восьмые сутки льды расступились под действием южных ветров, промышленники смогли продолжать свой путь.

В «чудесах» Жития Антония Сийского рассказывалось об осеннем ледовом дрейфе монастырской кочневой лодьи, на которой находилось двадцать работников под командой сына боярского Гаврилы Григорьева. От устья Двины лодью вынесло в море, что произошло 8 ноября. «А на мори уже льды густые, исполнено великих льдов осенныя ради студени и многих ветров». В дрейфе лодья претерпела ряд бед: льдами и ветром отломило «кормило правильное, им же окормляшеся лодья» и порвало снасти, утонули якоря. Промышленники решили бросить судно и на лодейном карбасе выйти на берег. После опасных приключений они едва добрались до «высоких гор», очевидно, к Зимнему берегу Белого моря. Сюда вскоре придрейфовала и их лодья. Она осталась, несмотря на сильное сжатие льдов, целой и невредимой.

Однако не всегда поморы оказывались бессильными. Научились они использовать стихию. В «чудесах» Елизара Анзерского сохранился рассказ о зимних плаваниях монахов Соловецкого монастыря по капризному Белому морю. Плавали на таких же кочневых лодьях от одного острова к другому, используя сильные приливо-отливные течения, когда «обретоша лед расточен. Та же вземше лодийцу и начасти плыти». Такие плавания требовали от мореходов знания законов моря.

В холмогорской артели Молчана Ростовца и Агея Распопова, собравшейся плыть в Мангазею, конечно, было немало опытных мореходов. Среди них — Леонтий Иванов Шубин, по прозвищу Плехан. Шел он в караване на свои средства, считался своеужинником. Один из четырех малых кочей, заказанных для этого похода, принадлежал ему. В начале июня он побывал на плотбище, где строился его коч, и просил мастера приделать к бортам судна два дополнительных киля, чтобы корабль при «переволакивании» не терял устойчивость, а при морском волнении — не раскачивался. Леонтий лучше, чем другие поморы, знал льды и поморские обычаи, считался человеком работящим и дельным. Высокий и широкий в плечах, с окладистой русой бородой, веселого нрава, любитель попеть и поплясать в хороводах, он обращал на себя внимание. В первые июньские дни, когда кочи с плотбищ пригнали к Холмогорской пристани, Леоитий, чтобы ускорить загрузку судна, нанял работных людей. На коче подняли новый холщовый парус, что сшили на Усть-Пинеге, укрепили мачту варовыми веревками, подняли катки для волока, погрузили мешки с ржаной мукой и вяленой рыбой. Взял с собой Леонтий и две бочки ставки — топленого кислого молока, смешанного с морошкой. Говорили, что зимой от цинги лучше этого питья ничего не может быть. Пока у помора есть ставка, ему не страшны никакие болезни. В тундре и на берегах Студеного моря всегда в изобилии гуси и утки, свежая оленина и свежие яйца. Летом запасались салатом — травой, парили и варили его в печке или на костре, в квасу или на воде. Настой из травы пили горячим. Квасили салатную траву, запасали ее наподобие капусты и варили из нее щи с мясом или с рыбой. Кроме этого, Леонтий брал с собой песцовые и соболиные ловушки — пасти, обметы на соболя, рыболовные сети, топоры, ножи, пилы и другие «промышленные заводы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: