Михаил Белов - Мангазея

- Название:Мангазея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Белов - Мангазея краткое содержание

Это исторические рассказы о первом русском заполярном городе, о Мангазейском морском ходе, изложенные автором как бы от лица последнего мангазейского воеводы Данилы Наумова.

В главе «По запретному пути» автор, используя новые архивные документы, полемизирует с традиционным освещением вопроса об археологических находках на острове Фаддея и в заливе Силка. В заключительной главе рассказано о посещениях учеными древнего мангазейского городища и начале археологического изучения его Мангазейской историко-географической экспедицией, которой руководил автор книги — д-р ист. наук, проф. М. И. Белов.

Мангазея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Торговый товар Леонтий погрузил сам. Хранился он в кованых сундуках, а состоял из безделушек (голубые бусы — одекуй, колокольчики с бахромчатыми кистями, бисер), из английского, голландского и русского сермяжного сукна. У самоедов менял он этот товар на «мяхкую рухлядь» — шкурки соболей и песцов. Самоедские князцы, старейшины родов, скупали товар фунтами и одаривали своих жен. Да и сами не прочь были украсить себя звонкими побрякушками. Не пожалеет самоед за такую покупку ничего, отвалит сторицей соболя, ценившегося на холмогорской ярмарке по 3–4 и по 5 рублей за шкурку. А бухарцы и хивинцы, приезжавшие в Сибирь, платили за них еще дороже.

Последними погрузили медные котлы. Варили в них пищу, но шли они и в продажу. За котлы зеленой меди сибирский кочевой житель платил щедро; мена проходила необычно; клали в «продажный» котел соболей и куниц, и пока он не наполнялся доверху, сделка не заключалась.

К петрову дню, 24 июня, погрузка закончилась, и утром караван от Холмогорской пристани отправился вниз по Двине. Первым, в голове каравана, летел коч Агея Распопова Матигорца, самого опытного морехода. Знал он мели и пути в губах и заливах, умел ориентироваться по звездам и крестам, что стояли на возвышенных мысах и в проливах вместо навигационных знаков. А для всех их руководством служила старинная рукописная «книга путей в море-океяне» — поморская лоция. Существовала целая система путей. Один путь шел по левому берегу Белого моря в Варзугу, другой — из Двины по Зимнему берегу, третий — на Соловки. Лоция собрала в себе все лучшее в мореплавательном деле, отмечала все приметные естественные признаки, и мореход мог, зная их, безошибочно прийти к цели. Два пути шли из Северной Двины в Мезенский залив. Один — им пользовались пинежане и мезенцы — проходил по реке Кулою, а другой — для холмогорцев и устюжан — вдоль Зимнего берега.

Летом 1601 г., по предположению старших в походе, на Белом море больших льдов не ожидалось, но это предсказание не оправдалось. Вышло все не так. Едва кочи достигли поселка Куя, что в Двинской губе, подул сильный северный ветер, которым суда загнало в бухту, и плавание прекратилось. Десять дней ждали мореходы южных ветров. Не обрадовали и встретившиеся у Верхней Золотицы «весновальщики [19] Веснование — весенний промысел на морского зверя и треску. Весновальщик — промышленник, артельщик на весновальном промысле (поморское).

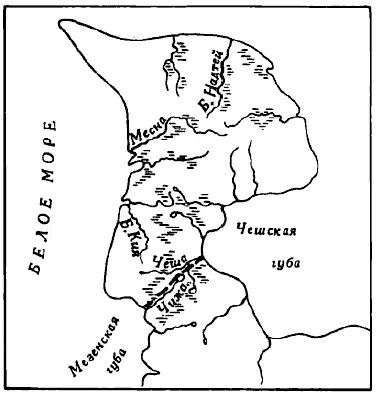

». В Горле Белого моря, по их словам, стоит крепкий лед, плотно прижатый к берегу, так что заберегом, полоской чистой воды между стоящими на мели льдами и берегом, пройти будет трудно. И еще две недели прошло в безделье. Только в середине июля с большим трудом, отталкиваясь шестами ото льда, провел Агей кочи к реке Чеши, впадающей в Белое море, а начало бравшей в глубине полуострова Канин, в небольшом озере. Плавание по этой реке зависело от подъема воды, и поэтому снова пришлось ожидать несколько дней. Как только начался прилив, кочи втянулись в Чешу и по ней дошли до озера. А здесь снова пришлось задержаться — лед еще не вскрылся, но посинел, раскололся, доживал последние дни. Леонтий Плехан на коче отправился вперед, прорубая пешнями проход. За ним гуськом шли остальные. Волок на реку Чешу, впадающую в Чешскую губу, преодолели с трудом, перетащив суда на катках. В Чешскую губу пришли только к началу августа.

Волок между реками Чижа и Чеша.

В дни остановок ходил Плехан по каменистой тундре, по мелкому ёрнику, стрелял гусей и уток. Однажды повстречался ему род «каменной самояди» — большая лопотливая и голодная семья. Из разговоров узнал, что шла она к морю, где в июле и августе буйным цветом расцветает ягельник, лучшая и любимая пища оленей. Глава рода поведал ему о диковинных вещах, о находках в северной части полуострова, на реке Москвиной, блестящего камня, похожего на серебро. Увлеченно говорил он и о своей религии, о богах, которые якобы кочуют по небу. Хотел Леонтий проверить рассказ самоедского старейшины о «блестящем камне», но долог оказался путь к реке Москвиной. Не мог подумать он, что через двадцать пять лет туда придут царские рудознатцы Григорий Алексеев Загряжский и подьячий Беликов, найдут этот камень и скажут, что нет на Канином никакой серебряной руды, а есть свинцовая обманка да глина. На этом дело о «блестящем камне» и кончится.

По Чешской губе кочи бежали целую неделю до устья реки Индиги, а оттуда пошел Тиунский (Тиманский) берег Печорского моря. И опять из-за льдов и ветров подолгу останавливались в бухтах. Коч Плехана сильно пообтерся об лед, снасти порвались. В середине августа артель добралась до устья Печоры, но уже было поздно. О дальнейшем походе к Югорскому Шару думать не приходилось: опоздала артель к Мангазейскому ходу.

В Пустозерский острог они пришли на зимовку. Там кочи вытащили на берег, укрыли от снега и ветров тесом и разошлись по избам. Зазимовал Леонтий у пустоозерского промышленника Архипа Баженика.

УКАЗ БОРИСА ГОДУНОВА

За год до плавания Леонтия Плехана, сразу по возвращении домой мезенских челобитчиков Угрюма Иванова и Федула Наумова с жалованной грамотой о «повольном торге и промысле в Мунгазеи», весной 1600 г. по указу Бориса Годунова на реку Таз отправилась из Москвы царская экспедиция. Данила Наумов почувствовал в этих двух событиях, казалось бы не связанных и отдаленных друг от друга, неясную связь. Поэтому он приказал подьячему выписать для него выдержки из сохранившихся в Туруханске царских наказных памятей мангазейским, верхотурским, тобольским и березовским воеводам, желая найти ответ и на это. Документы подтвердили его предположение. Да, поморский поход в Мангазею и посылка воевод — события родственные, которые в дальнейшем в самой Мангазее сольются и окажут влияние на весь последующий ход освоения «златокипящей» царской вотчины.

Весна первого года XVI в. выдалась ранняя: на восточных склонах Уральского хребта в начале апреля сошел снег, лед на реках вздулся, готовый выпустить на простор бешеный поток вешней воды. На дорогах началась распутица, приостановившая караванное движение по верхотурской дороге, которую года за три до этого прорубил в дремучей тайге «вож» Ортюшка Бабинов с пермскими крестьянами. Через речки и по топким низинам на расстоянии 263 верст положил Бабинов семь пятидесятишести и сто тридцатипятисаженных мостов. Но прошлым половодьем некоторые мосты снесло, а в болотистых местах они рухнули. Не думал Бабинов, что так скоро перейдут на эту дорогу торговые и промышленные люди, оставят навсегда старый сибирский тракт через Чердынь и Лозвинский городок. Но дело было срочное — по воеводскому указу ему теперь предстояло починить верхотурскую дорогу. Однако скакавший в Тобольск царский гонец Афанасий Елтышов, прибыв в Соликамск, не стал дожидаться начала строительных работ. Он незамедлительно пустился в путь, пробиваясь вперед по буеракам, объезжая топкие гати и переходя вброд студеные реки. Утром в десятый день апреля он въехал в Верхотурье и, едва преодолев крутой подъем на гористый правый берег реки, где размещались воеводские службы, погнал коня еще быстрее. К воеводе Ивану Вяземскому он вошел, едва поздоровавшись с приказными. Царскую наказную грамоту Вяземский распечатал при нем, но не стал задерживать гонца, пожелав ему скорого пути в Тобольск.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: