Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности

- Название:Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЮНИТИ- ДАНА

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-238-00751-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности краткое содержание

Для студентов и аспирантов юридических вузов, научных и практических работников.

Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стремление к утверждению принципа справедливости в жизнедеятельности общества и государства всегда прослеживалось в идеях передовых ученых — философов и правоведов различных эпох. Так, не утратила своей актуальности идея Чезаре Беккариа, который писал в 1764 году: «Под справедливостью я понимаю ту необходимую связь, благодаря которой поддерживается единство частных интересов, и без которой произошел бы возврат к первобытному состоянию» [204] Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. — С. 71.

.

Диалектические материалисты указывают, что справедливость как социальный феномен возникла из самой природы общественных отношений, в рамках которых осуществляется взаимодействие людей. При этом представления о справедливости изменяются с преобразованием условий общественной жизни, и, следовательно, для каждого класса любой эпохи существует свой собственный идеал справедливости. С переходом от одной общественно-экономической формации к другой эти идеалы не заменялись абсолютно новыми; наблюдается преемственность в представлениях о справедливости, поскольку каждый новый революционный класс, добившись господства, включал в свое представление о справедливости положительный опыт всей истории развития человеческого общества.

Справедливость, являясь категорией морали, находит свое приложение во всех без исключения сферах общественной жизни. По мнению Н.И. Ветрова, справедливость есть ориентир соответствия, соразмерности, сбалансированности между осуществленными тратами, усилиями, свершениями людей и ответной реакцией на них общества, государства, индивидов. Этот ориентир выражен в виде поощрения или осуждения, в том числе, и за уголовные преступления [205] Там же. С. 85.

. Таким образом, реакция государства на совершенное противоправное деяние должна быть адекватна степени общественной опасности преступления, причем справедливость наказания должна сочетаться с гуманным отношением не только к жертве преступного деяния, но и к виновному.

В этике, уголовном законе, судебной практике, моральных воззрениях населения содержание справедливости самым тесным образом связывается с соответствием между преступлением и наказанием, фактически воспринимаясь как частный случай эквивалентного обмена ценностями (антиценностями) между личностью преступника и обществом. Нарушение такого соответствия оборачивается несправедливостью либо по отношению к обществу, либо по отношению к преступнику, а реально одновременно к обоим субъектам уголовного права.

Таким образом, все те, кто связывает жесткую власть и ужесточение наказания с успешностью борьбы против преступности, по существу выступают за узаконение «верховного зла» путем подавления зла внизу общественной пирамиды, за подавление преступности преступной властью.

Очевидно, что наказание может быть признано справедливым лишь в том случае, если суд назначает его с учетом всей совокупности обстоятельств по конкретному делу, т.е. общие начала назначения наказания объединяются принципом его справедливости.

По мнению А.В. Наумова [206] См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М., 1997. — С. 402.

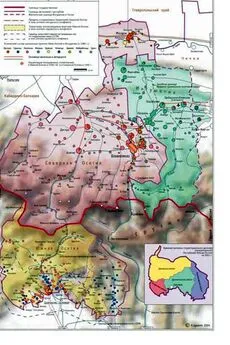

, достижение справедливости в правоприменительной судебной практике в соответствии со ст. 60 УК РФ может быть представлена схематично следующим образом (см. рис. № 1 приложения).

Однако приведенный подход нам представляется в принципе неверным. Так, если бы судебное решение было справедливым (т. е, устраивающим все стороны, участвующие в деле), то тогда не возникало бы необходимости в нередком пересмотре решений судов первой инстанции в апелляционном, кассационном или надзорном порядке и не имели бы места многочисленные случаи отмены вышестоящими судами приговоров судов низших инстанций, в том числе и по причине несправедливости (т. е, неадекватности) назначенного наказания совершенному преступному деянию.

Таким образом, совершенно логично мнение некоторых авторов о том, что индивидуализация наказания есть справедливое применение общих начал назначения наказания применительно к конкретному делу и личности виновного [207] См., например: Курс уголовного права. Общая часть. В двух томах. Т. 2. Учение о наказаниях /Ред. Н.Ф. Кузнецова, И.Н. Тяжкова. — М., 1999. — С. 80.

. При этом индивидуализация наказания отражает определенную законодателем типовую оценку общественной опасности конкретного посягательства, скорректированную судом с учетом обстоятельств, обусловивших отклонение данной опасности к ее повышению или понижению [208] См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов /Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. — С. 382.

.

Отсюда особое значение при индивидуализации наказания приобретает обязанность суда детально учитывать особенности личности виновного, т.е. все, что характеризует его как с положительной, так и с отрицательной стороны, поскольку наказание всегда имеет личностный характер и обращено лишь непосредственно к виновному и ни к кому иному. Юридические признаки личности виновного (возраст, вменяемость, признаки, характеризующие его как субъект преступного деяния) включаются в состав преступления и учитываются законодателем при формулировании санкций. Однако требования ст. 60 УК РФ обязывают учитывать также социальные и психологические качества личности подсудимого и иные свойства виновного, которые не входят в состав преступления, но проявляются в совершенном деянии и приобретают уголовно-правовое значение [209] См.: Магомедов А.А. Уголовное право России. Общая часть. — С. 105.

.

Признание назначаемого судом наказания объективным и справедливым во многом зависит от правильности использования оценочных категорий в уголовно-правовом институте виновности.

Концептуальный постулат ответственности за вину, воплотившийся сегодня в принцип уголовного закона (ст. 5 УК РФ), является важнейшей новеллой УК, призванной еще неукоснительно и скрупулезно воплощать в правоприменительной практике кредо личной ответственности. Именно на этом принципе основывается справедливое назначение наказания. Именно он является предпосылкой применения не только норм Особенной части, но и ряда институтов Общей части УК РФ (преступная предварительная деятельность, соучастие в преступлении, добровольный отказ от совершения преступления, освобождение от уголовной ответственности и наказания и т.п.).

Однако, несмотря на доктринальное заявление по поводу принципа вины как определяющего для уголовного права, его научное обоснование и реализация в нормах закона не получили, к сожалению, воплощения, необходимого для современного развития российской уголовно-правовой идеи с ее претензиями на создание максимально непротиворечивого уголовного законодательства [210] См.: Иванов Н.Г. Принципы субъективного вменения и его реализация в УК //Государство и право. 1999. № 10. — С. 52.

.

Интервал:

Закладка: