Иэн Стюарт - Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков

- Название:Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9060-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Стюарт - Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков краткое содержание

Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всю жизнь Эйлер испытывал хронические проблемы со зрением, обострившиеся в 1735 г. после сильнейшей лихорадки, от которой он чуть не умер. Как уже отмечалось, он тогда практически ослеп на один глаз. Это почти не повлияло на его научную продуктивность – на это вообще ничто никогда не влияло. Он выиграл большой приз Парижской академии в 1738 и 1740 гг.; всего он выигрывал этот приз 12 раз. В 1741 г., когда российская политическая жизнь стала слишком уж бурной, он переехал в Берлин и стал наставником племянницы Фридриха Великого. За 25 лет в Берлине он выпустил в свет 380 работ. Он писал книги по математическому анализу, по артиллерии и баллистике, по вариационному и дифференциальному исчислению, о движении Луны, орбитах планет, кораблестроении и навигации, написал даже научно-популярные «Письма немецкой принцессе».

Когда в 1759 г. умер Пьер Луи Моро де Мопертюи, Эйлер стал президентом Берлинской академии во всем, кроме формального титула, от которого отказался. Четыре года спустя король Фридрих предложил пост президента Жану ле Рон д’Аламберу, к которому Эйлер не испытывал особой симпатии. Д’Аламбер решил, что не хочет переезжать в Берлин, но дело было сделано, и Эйлер подумал, что ему пора сменить обстановку. В данном случае сменил он ее на прежнюю, поскольку вернулся по предложению Екатерины Великой в Санкт-Петербург, где и кончил свои дни, безмерно обогатив математику.

Почти невозможно убедительно рассказать о блестящем таланте Эйлера или о разнообразии и оригинальности его открытий в чем-то меньшем по объему, чем книга. Даже в этом случае это было бы непросто. Но мы можем бросить хотя бы один короткий взгляд на его достижения и проникнуться его замечательными способностями. Я начну с теоретической математики, а затем перейду к прикладной, не обращая внимания на хронологию, но стараясь выдерживать некоторую последовательность в развитии идей.

Во-первых и в-главных, Эйлер обладал поразительным чутьем на формулы. В своем «Введении в анализ бесконечно малых» 1748 г. он исследовал соотношение между экспоненциальной и тригонометрическими функциями для комплексных чисел, дающее формулу

e iθ = cos θ + i sin θ.

Отсюда, приняв θ = π радиан = 180°, можно вывести знаменитое уравнение

e iπ+1 =0,

связывающее две загадочные константы e и π и мнимое число i. Здесь e = 2, 718… является основанием натурального логарифма, а i – символ, который Эйлер ввел для корня квадратного из –1; он тоже широко используется и сегодня. Теперь, когда мы лучше понимаем комплексный анализ, это соотношение не кажется чем-то удивительным, но во времена Эйлера оно казалось сногсшибательным. Тригонометрические функции опираются на геометрию окружностей и измерения треугольников; экспоненциальная функция берет начало в математике сложного процента и опирается на логарифм как расчетный инструмент. Почему такие далекие друг от друга вещи должны быть так тесно, можно сказать интимно, связаны?

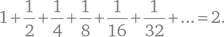

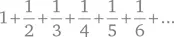

Сверхъестественное мастерство Эйлера в работе с формулами привело к триумфу и принесло ему великую славу в возрасте 28 лет, когда он решил базельскую задачу. Математики тогда активно искали интересные формулы для сумм бесконечных рядов, простейшей из которых, возможно, является формула

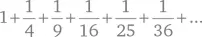

Базельская задача состояла в том, чтобы найти сумму обратных квадратов:

Многие знаменитые математики безуспешно пытались найти ответ на этот вопрос: Лейбниц, Стирлинг, де Муавр и трое самых искусных Бернулли: Якоб, Иоганн и Даниэль. Эйлер превзошел всех, доказав (или, по крайней мере, проведя расчет, на это указывающий, – строгость доказательств не была его сильной стороной), что эта сумма точно равна

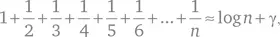

Более простая бесконечная сумма, «гармонический ряд» обратных целых чисел, выглядит так:

и расходится – его сумма бесконечна. Невозмутимый Эйлер нашел весьма точную приближенную формулу:

где γ, которую мы сегодня называем постоянной Эйлера, равна, до 16 знаков после запятой,

0, 577215664015328…

Эйлер сам вычислил ее значение с такой точностью. Вручную.

Теория чисел, естественно, привлекала внимание Эйлера. Он вдохновлялся в значительной мере примером Ферма, а дополнительную мотивацию давала его переписка с другом Гольдбахом, математиком-любителем. Решение базельской задачи привело его к замечательному соотношению между простыми числами и бесконечными рядами (глава 15). Он нашел доказательства нескольких фундаментальных теорем, сформулированных Ферма. Одной из них была так называемая Малая теорема Ферма, названная так, чтобы отличать ее от Великой теоремы Ферма. Эта теорема гласит, что если n – простое число и a не кратно n , то a n – a делится на n . Каким бы безобидным ни казалось на первый взгляд это утверждение, сегодня оно является основой для некоторых нераскрываемых, как считается, шифров, широко используемых в интернете. Кроме того, он обобщил результат для составного n , введя тотиент (или функцию Эйлера) ϕ( n ). Это число целых чисел между 1 и n , не имеющих с n общих простых делителей. Он предложил гипотезу о законе квадратичной взаимности, позже доказанную Гауссом (глава 10); описал все простые числа, представляющие собой сумму двух квадратов (2, все числа вида 4 k + 1, но не числа вида 4 k + 3), и улучшил теорему Лагранжа о том, что любое положительное целое число есть сумма четырех квадратов.

Учебники Эйлера по алгебре, математическому анализу, комплексному анализу и другим дисциплинам стандартизировали математическую запись и терминологию, значительная часть которой используется и сегодня (к примеру, π для числа «пи», e для основания натурального логарифма, i для корня квадратного из –1, Σ для суммы и f ( x ) для общего обозначения функции от x ). Он даже свел воедино системы записи Ньютона и Лейбница по дифференциальному исчислению.

Мне нравится определять математика не как «человека, который занимается математикой», но как «человека, который видит возможность применить математику там, где никто другой ее не увидел бы». Эйлер редко упускал такую возможность. Вот два примера, которые дали начальный толчок развитию новой области, известной сегодня как комбинаторика, или дискретная математика; область эта занимается счетом и упорядочиванием конечных объектов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: