Бенуа Мандельброт - Фрактальная геометрия природы

- Название:Фрактальная геометрия природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенуа Мандельброт - Фрактальная геометрия природы краткое содержание

Для студентов и аспирантов, физиков и математиков, инженеров и специалистов.

Фрактальная геометрия природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Предположим, что радиус сферы продолжает постепенно уменьшаться. Вскоре, если не возникнет никаких исключительных обстоятельств, сфера совершенно опустеет и далее будет оставаться пустой, поскольку пусто межатомное пространство. Истинная плотность обращается в нуль почти везде — за исключением бесконечного множества изолированных точек, где она бесконечно возрастает.

Похожие соображения можно применить и к другим физическим свойствам — таким, например, как скорость, давление или температура. Вглядываясь в нарисованную нами неизбежно несовершенную картину Вселенной при все возрастающем увеличении, мы видим, что поведение этих свойств становится все более нерегулярным. Функция, описывающая любое физическое свойство, образует в межматериальном пространстве континуум, состоящий из бесконечного количества сингулярных точек.

Пример бесконечно разрывной материи — непрерывный эфир с вкраплениями крошечных звезд — являет нам космическая Вселенная. Разумеется, все те заключения, к которым мы пришли выше, могли бы быть достигнуты с помощью воображаемой сферы, с легкостью вмещающей в себя планеты, солнечные системы, звезды и туманности...

Позволим себе высказать одно предположение, достаточно произвольное, но непротиворечивое. Наверняка мы вскоре столкнемся с такими случаями, для описания которых окажется проще использовать недифференцируемые функции, нежели те, что имеют производную. Когда такое произойдет, практическая ценность математических исследований иррегулярных континуумов станет очевидной всем».

И далее, подчеркивая мысль, с новой строки:

«Однако это — всего лишь мечтания. Пока».

КОГДА «ВЫСТАВКА ЧУДОВИЩ» СТАНОВИТСЯ МУЗЕЕМ НАУКИ

Часть из тех мечтаний, относящаяся к броуновскому движению, и впрямь воплотилась в реальности еще при жизни Перрена. Случилось так, что его статья [469] привлекла внимание Норберта Винера, причем восторженный и удивленный Винер тут же решил должным образом исследовать и строго определить недифференцируемую первую модель броуновского движения ([595], с. 38-39 или [596], с. 2-3).

Эта модель до сих пор сохраняет свое значение, хотя физики и указывают на то, что ее недифференцируемость проистекает из злостной идеализации, а именно — из пренебрежения инерцией. Поступая так, физики поворачиваются спиной к наиболее существенному для данного труда свойству модели Винера.

Что касается других предсказываемых Перреном применений математических исследований в физике, то до сегодняшнего дня никто даже не пытался этим заниматься. Собрание множеств, о которых упоминал Перрен (кривые Вейерштрасса, канторова пыль и подобные им), до сих пор остается предметом изучения «чистой математики».

Некоторые авторы (например, Виленкин [573]) называют это собрание «Музеем математических искусств», не подозревая (я уверен), насколько точно и полно доказываются эти слова в данном эссе. Из первой главы мы помним, что кое-кто (начиная еще с Анри Пуанкаре) предпочитает использовать для упомянутого собрания словосочетание «Выставка чудовищ» — подобно Джону Валлису с его «Трактатом об алгебре» (1685), где четвертое измерение было описано как «чудовище в Природе, не более возможное, чем химера либо кентавр».

Одна из задач настоящего эссе состоит в том, чтобы посредством беспристрастного рассмотрения всевозможных явных «случаев» показать читателю, что та же самая «Выставка» с полным правом может называться «Музеем науки».

Можно только похвалить математиков за то, что они в столь давние времена додумались до первых из упомянутых множеств; однако то, что те же математики так долго отпугивали нас от этих множеств, достойно всяческого осуждения.

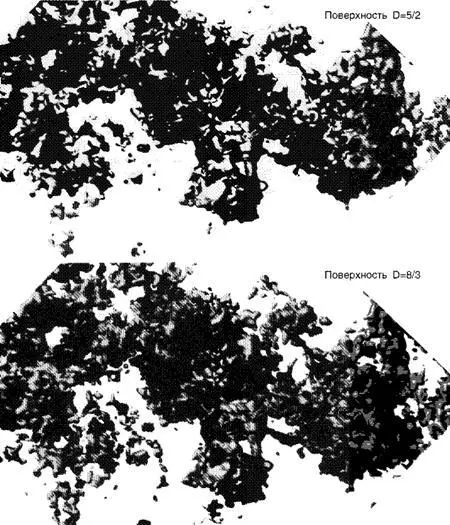

В процитированных во второй главе вдохновенных словах Жана Перрена описывается форма «белых чешуек, которые образуются при добавлении соли в раствор мыла». Помещенные здесь рисунки иллюстрируют замечания Перрена.

Спешу заверить вас, что эти иллюстрации не являются ни фотографиями, ни смоделированными с помощью компьютера изображениями каких бы то ни было реальных объектов, будь то чешуйки мыла, дождевые облака, тучи вулканического пепла, астероиды или медные самородки.

Они также не претендуют на то, чтобы считаться продуктом теории, описывающей различные аспекты образования реальных чешуек — химические, физико-химические и гидродинамические.

Более того, они вообще не имеют никакого отношения к каким бы то ни было научным принципам. Это — полученные с помощью компьютера изображения, призванные по возможности наглядно проиллюстрировать некоторые геометрические характеристики, которые, как мне показалось, присутствуют в описании Перрена, и которые я смоделировал, используя понятие фрактала.

Рис. 25 и 26. ИСКУССТВЕННЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ ЧЕШУЙКИ

Эти чешуйки существуют только в памяти компьютера. Насколько мне известно, никто и никогда не создавал их реальных моделей. Затенение также считал компьютер.

Построение таких чешуек описывается в главе 30. Видимые невооруженным глазом различия между ними объясняются разными значениями параметра D, которые указаны над рисунками. Этот параметр, называемый фрактальной размерностью и являющийся ключевым понятием настоящего труда, вводится в главе 3. Похожесть общих очертаний фигур во всех трех случаях объясняются смещением, которое является результатом аппроксимации и обсуждается в пояснении к рис. 372 и 373.

Более ранняя версия этих иллюстраций странно напоминала якобы фотографию лохнесского чудовища. Можно ли считать подобное сходство случайным совпадением?

В статье [469] физическое броуновское движение описывается следующим образом: «Все части находящейся в состоянии равновесия жидкой массы (такой, например, как вода в стакане), представляются нам совершенно неподвижными. Если поместить в нее объект с большей плотностью, то он опустится вниз. Скорость этого падения, разумеется, будет тем меньше, чем меньше объект, и все же в конце концов любой видимый объект опускается на дно сосуда и не проявляет стремления вновь подняться на поверхность. Однако, наблюдая за взвесью в жидкости очень мелких частиц, нетрудно заметить, что их движение абсолютно беспорядочно. Они движутся, останавливаются, снова начинают движение, взбираются вверх, опускаются, снова поднимаются и совершенно не желают оставаться неподвижными».

В качестве иллюстрации приводится один из многих изображающих этот естественный феномен рисунков из книги Перрена «Атомы» [470]. На нем изображены четыре индивидуальные траектории движения коллоидной частицы радиуса 0,53μ , полученные с помощью микроскопа. Через каждые 30 секунд на координатной сетке отмечались последовательные положения частицы (шаг сетки 3,2μ ), которые соединялись затем прямыми (эти прямые, таким образом, не имеют никакого физического смысла).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пьер Бенуа - Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро [компиляция]](/books/1088284/per-benua-atlantida-zabytyj-prokazhennyj-korol.webp)