Марио Ливио - φ – Число Бога. Золотое сечение – формула мироздания

- Название:φ – Число Бога. Золотое сечение – формула мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094497-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марио Ливио - φ – Число Бога. Золотое сечение – формула мироздания краткое содержание

Как только не называли это загадочное число, которое математики обозначают буквой φ: и золотым сечением, и числом Бога, и божественной пропорцией. Оно играет важнейшую роль и в геометрии живой природы, и в творениях человека, его закладывают в основу произведений живописи, скульптуры и архитектуры, мало того – ему посвящают приключенческие романы! Но заслужена ли подобная слава? Что здесь правда, а что не совсем, какова история Золотого сечения в науке и культуре, и чем вызван такой интерес к простому геометрическому соотношению, решил выяснить известный американский астрофизик и популяризатор науки Марио Ливио. Увлекательное расследование привело к неожиданным результатам…

Увлекательный сюжет и нетривиальная развязка, убедительная логика и независимость суждений, малоизвестные факты из истории науки и неожиданные сопоставления – вот что делает эту научно-популярную книгу настоящим детективом и несомненным бестселлером.

φ – Число Бога. Золотое сечение – формула мироздания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В городе Беджаи в Алжире Фибоначчи познакомился с искусством записи при помощи девяти индийских цифр – вероятно, как он сам выразился, под «блестящим руководством» наставника-араба. Затем Фибоначчи объехал все Средиземноморье, где еще сильнее расширил свой математический кругозор, после чего и решил опубликовать книгу, при помощи которой надеялся шире внедрить индо-арабские цифры в коммерческий обиход. В этой книге Фибоначчи скрупулезно объясняет, как переводить римские числа в новую систему и как производить арифметические операции с новыми цифрами. Он приводит многочисленные примеры, где демонстрируется применение «новой математики» для решения самых разных задач – от коммерческих сделок и заполнения и опорожнения резервуаров до движения судов. В начале книги Фибоначчи счел нужным извиниться перед читателем: «Если я случайно упустил что-то более или менее нужное или относящееся к делу, прошу простить меня, поскольку у всех есть недостатки и невозможно все предусмотреть».

Во многих случаях Фибоначчи давал не одно решение задачи, а несколько и проявлял невероятную гибкость и находчивость при выборе нескольких методов решения. Кроме всего прочего, его алгебра во многом риторична: он объясняет решение словами, а не решает уравнения, как сделали бы мы в наши дни. Приведу прелестный пример одной из задач из « Liber abaci » – «Книги счетов» (в том виде, в каком она приведена в чудесной книге Джозефа и Фрэнсис Гиз «Леонардо из Пизы и новая математика Средневековья» – Joseph and Frances Gies . Leonard of Pisa and the New Mathematics of the Middle Ages):

Некий человек, почувствовав, что дни его сочтены, призвал к себе сыновей и сказал: «Поделите мои деньги так, как я скажу». Старшему сыну он сказал: «Тебе причитается 1 безант [золотая монета, чеканившаяся в Византии] и седьмая часть остатка». Второму сыну он сказал: «Возьми 2 безанта и седьмую часть остатка». Третьему сыну он сказал: «Тебе полагается 3 безанта и седьмая часть остатка». После этого он дал каждому сыну на 1 безант больше, чем предыдущему, и седьмую часть оставшихся денег, а последнему – все, что осталось. Тщательно исполнив отцовские распоряжения, сыновья обнаружили, что он разделил свое наследство поровну. Сколько было сыновей и какое было наследство?

Заинтересованный читатель найдет и алгебраическое (современное) решение этой задачи, и риторическое решение Фибоначчи в Приложении 6.

Книга « Liber abaci » снискала Фибоначчи значительную известность, и слава о нем дошла до ушей императора Священной Римской империи Фредерика II по прозвищу « Stupor Mundi » («Всемирное диво») за покровительство математике и естественным наукам. Фибоначчи пригласили предстать перед императором в Пизе в начале 1220 годов, где один из придворных математиков Иоганн Палермский задал ему целый ряд математических задач – как полагали, очень трудных. Одна из задач гласила: «Найти рациональное число [то есть целое число или дробь], такое, что если из его квадрата вычесть 5 или прибавить к его квадрату 5, получатся также квадраты рациональных чисел». Фибоначчи решил все эти задачи весьма изобретательными методами. Затем он описал две из них в короткой книге под названием « Flos » («Цветок»), а вышеуказанную привел в прологе к книге « Liber quadratorum » («Книга квадратов»), которую посвятил императору. Сегодня мы не можем не восхищаться, что Фибоначчи сумел найти решение вышеуказанной задачи безо всяких компьютеров и калькуляторов, а просто благодаря виртуозному владению теорией чисел: 41/12. И в самом деле, (41/12) 2 + 5 = (49/12) 2, а (41/12) 2 – 5 = (31/12) 2.

Роль Фибоначчи в истории золотого сечения поистине поражает. С одной стороны, в задачах, где он сознательно прибегает к золотому сечению, он добивается значительного прогресса – пусть и не поразительного. С другой – он сформулировал задачу, которая на первый взгляд не имеет к золотому сечению никакого отношения, однако благодаря этой задаче Фибоначчи радикально расширил сферу применения золотого сечения и углубил его понимание.

Непосредственный вклад в литературу о золотом сечении Фибоначчи сделал своей короткой книгой о геометрии « Practica Geometriae » («Практика геометрии»), которая вышла в свет в 1225 году. Там ученый представил новые способы вычисления диагонали и площади правильного пятиугольника, формулы для вычисления длин сторон правильного пятиугольника и правильного десятиугольника по диаметру окружностей, описанных вокруг них и вписанных в них, и формулы для вычисления объемов додекаэдра и икосаэдра, и все это тесно связано с золотым сечением. В решениях этих задач Фибоначчи проявляет глубочайшее понимание евклидовой геометрии. Хотя его математические приемы до определенной степени опираются на работы предшественников, в особенности на труд Абу Камила «О пятиугольнике и десятиугольнике», не приходится сомневаться, что Фибоначчи вывел на новый уровень применение свойств золотого сечения при решении различных геометрических задач. Однако величайшую славу Фибоначчи принесла невинная на вид задача из « Liber abaci », которая и стала главным вкладом ученого в исследования золотого сечения.

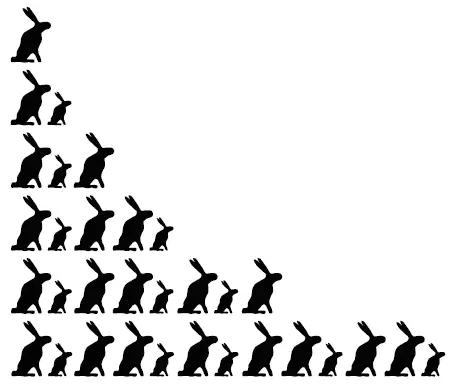

Все помыслы кролика – лишь о кроликах

Многие из тех, кто изучал математику, естественные науки или искусства, слышали о Фибоначчи исключительно благодаря следующей задаче из главы XII « Liber abaci ».

Некий человек поместил пару кроликов в огороженное со всех сторон место. Сколько пар кроликов произойдет от этой пары за год, если предположить, что каждый год каждая пара порождает новую пару, которая еще через месяц становится способна приносить потомство?

Как так вышло, что количество потомков пары кроликов имеет такое важное значение для математики? Ведь задача решается довольно просто. Сначала у нас одна пара. Проходит первый месяц, первая пара порождает еще пару, их становится две.

Рис. 27

На рис. 27 пара взрослых кроликов обозначена крупной фигуркой, а пара молодых – мелкой. Проходит второй месяц, взрослая пара порождает еще одну юную пару, а молодая пара тем временем подрастает. Итак, у нас три пары, что и отображено на рисунке. Проходит третий месяц, каждая из двух взрослых пар порождает еще по паре, а юная пара подрастает, итак, у нас уже пять пар. Проходит четвертый месяц, каждая из трех взрослых пар порождает еще по паре, а две юные пары подрастают, следовательно, у нас уже восемь пар. После пяти месяцев у нас по юной паре от каждой из пяти взрослых пар плюс три подрастающие пары – всего тринадцать пар. Теперь мы уяснили закономерность и знаем, как получить число взрослых пар и юных пар и общее число пар кроликов в каждый последующий месяц. Предположим, нас интересует только число взрослых пар в каждый конкретный месяц. Это число состоит из числа взрослых пар в предыдущий месяц плюс количество юных пар (к данному моменту успевших повзрослеть) в тот же предыдущий месяц. Однако количество юных пар месяц назад на самом деле равен количеству взрослых пар в позапрошлом месяце. Итак, в каждый конкретный месяц, начиная с третьего, количество взрослых пар просто-напросто равно сумме количества взрослых пар за два предшествующих месяца. Итак, количество взрослых пар подчиняется последовательности 1, 1, 2, 3, 5, 8… Из рисунка очевидно, что количество юных пар подчиняется в точности той же последовательности со сдвигом на один месяц. То есть количество юных пар равно 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… Естественно, общее количество пар – сумма этих последовательностей, и оно совпадает с последовательностью для количества взрослых пар без числа за первый месяц (1, 2, 3, 5, 8…). Последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…, в которой каждое число, начиная с третьего, представляет собой сумму двух предыдущих чисел, в девятнадцатом веке получила название «Числа Фибоначчи»; придумал этот термин французский математик Эдуард Люка (1842–1891). Последовательности чисел, в которых отношение между соседними членами выражаются математической формулой, называются рекурсивными. Числа Фибоначчи – первая известная в Европе рекурсивная последовательность. Общее свойство рис. 27 таково, что каждый член последовательности равен сумме двух предыдущих членов, и математически это выражается следующим образом (формулу предложил в 1654 году математик Альбер Жирар): F n +2 = F n +1 + F n . Здесь n – это номер члена последовательности (например, F 5– это пятый член последовательности), F n +1– это следующий за ним член последовательности (то есть если n = 5, то n + 1 = 6), а F n +2– это член последовательности, следующий за F n +1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: