Михаил Ахманов - Настольная книга диабетика. Как наладить жизнь с непростым диагнозом

- Название:Настольная книга диабетика. Как наладить жизнь с непростым диагнозом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:978-5-04-155177-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ахманов - Настольная книга диабетика. Как наладить жизнь с непростым диагнозом краткое содержание

Настольная книга диабетика. Как наладить жизнь с непростым диагнозом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мониторинг больных с помощью прибора CGMS показал, что даже в случаях вполне благополучных, когда болезнь считается компенсированной, пациенты около трети-четверти суток находились в состоянии гипер– или гипогликемии. Оговоримся сразу, что большей частью это состояния, всего лишь близкие к гипергликемии (особенно после еды) или к гипогликемии (особенно в период сна), то есть локальные повышения и понижения сахара. Однако случается и так, что глюкоза падает до 3,5 ммоль/л или поднимается до 17 ммоль/л и выше. Ясно, что такие детали, как колебания сахара через каждые пять минут, нельзя проследить с помощью глюкометра, и тут устройства типа CGMS незаменимы.

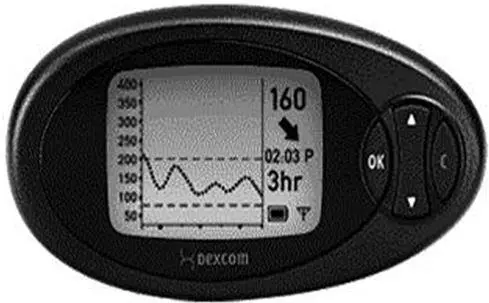

Недостатком системы CGMS является то, что для построения графика требуется компьютер, а оперативный контроль колебаний глюкозы затруднен. Однако для этого имеются более современные УПМ. Компания «Медтроник» выпустила два таких прибора: MiniMed Paradigm REAL-Time System (обычно используется в комплекте с помпой, см. главу 17) и MiniMed Guardian REAL-Time System. Компания «Abbott» предлагает УПМ Abbott FreeStyle navigator, компания «DexCom» – миниатюрное устройство DexCom Seven Plus, имеющее форму брелока (рис. 16.3). Эти устройства тоже состоят из монитора и сенсора, однако сенсор не требует введения иглы или канюли под кожу и не связан с монитором проводами. Уровень сахара определяется по содержанию глюкозы в межклеточной жидкости, а результат передается по радио в монитор, где данные накапливаются и могут быть выведены на дисплей численно и в виде графика. Так как монитор не связан с сенсором, его носят в кармане, и в любой момент имеется возможность взглянуть на его показания.

Рис. 16.3.

Устройство постоянного мониторинга компании «DexCom»

Однако имеется проблема: уровень глюкозы в межклеточной жидкости отстает от уровня глюкозы крови примерно на 30 минут. Поэтому важно понимать, что УПМ, в отличие от глюкометров, предназначены не для одномоментного и весьма точного инвазивного анализа, а для выявления тенденции изменения сахара в крови. С помощью УПМ можно выяснить, пусть с некоторым запозданием, движемся ли мы к гипер– или гипогликемии либо находимся в примерно стабильном состоянии. Предположим, вы идете на прогулку, и сахар в начальный момент, измеренный с помощью глюкометра, равен 6,0 ммоль/л, а УПМ показывает 6,4 ммоль/л (то есть таким был сахар полчаса назад). Гуляя и затрачивая физические усилия, вы иногда посматриваете на дисплей УПМ. Через 30 мин. прибор покажет примерно 6,0 ммоль/л – тот уровень сахара, который был в самом начале прогулки. Еще через 15 мин – 5,7 ммоль/л, затем 5,3, 4,9, 4,4. Ясно, что вы двигаетесь к гипогликемии, и если 30 мин назад уровень глюкозы был 4,4, то сейчас он примерно 4,0 или 3,8. Самое время что-нибудь съесть на 1–2 ХЕ.

Так как диабетики – народ сообразительный, эти возможности УПМ были по достоинству оценены весьма быстро. Препятствие к широкому внедрению этих портативных приборов только одно: устройства дороги (цена может достигать 4000 долларов), и сенсор, который нужно заменять каждые 3–7 дней, тоже недешев. Постоянная эксплуатация прибора (24 часа в сутки) обойдется в 300–400 долларов в месяц.

5. Анализы в лабораторных условиях

Рассмотрим в общих чертах, как определяют концентрацию глюкозы в крови и моче и концентрацию ацетона в моче в лабораторных условиях, то есть в больнице и поликлинике. Эти способы более сложны, чем применяемые в домашних условиях, но их основой также являются специфические химические реакции – иногда со скромной добавкой физических методов.

Определение концентрации глюкозы основано либо на ее восстанавливающих свойствах (методы Хагедорна-Йенсена, Крицелиуса, Фолина-Ву и т. д.), либо на свойстве изменять цвет при взаимодействии с определенными реактивами (метод Фрида и Гофльмайера и других – тот же принцип «лакмусовой бумажки», который рассмотрен нами в начале этой главы). В последнем случае для экспрессных анализов нередко применяют индикаторные пластинки или полоски, аналогичные тем, которые используются для глюкометров, например полоски «Декстронал» или «Декстростикс». Процедура анализа такова: на покрытую реактивом часть полоски наносится кровь, затем ее равномерно распределяют в зоне индикации, через минуту смывают водой и оценивают интенсивность окраски – или визуально, по шкале цветности, или с помощью колориметра. Ошибка при визуальной оценке может составлять от 1,6 до 2,2 ммоль/л.

Более совершенные способы анализа реализуются с помощью специальных аппаратов – например, Экзана-Г, сочетающего химический и электрохимический методы. Не вдаваясь в физико-химические подробности, отметим, что Экзан-Г позволяет исследовать 30 образцов в час и измерить глюкозу в крови в пределах 0,5–30 ммоль/л с 5 %-ной ошибкой. Значит, если определено значение 10 ммоль/л, сахар находится в пределах 9,5–10,5 ммоль/л. Более точным считается анализатор Бекман, но все же любой метод дает ошибку, и это вполне естественно – ведь абсолютно точных измерительных приборов в принципе не существует. В настоящее время эталонным автоанализатором считается прибор YSI 2300 компании «Life Sciences» (США), и показания любых лабораторных методов не должны отклоняться от его результатов более чем на 10 %. Также надо учитывать, что концентрация сахара в крови, взятой из различных частей тела и даже пальцев одной руки, не постоянна; так, в венозной крови содержание глюкозы на 0,3–0,8 ммоль/л отличается от показателей в артериальной и капиллярной. Вот еще одна причина, по которой кровь берут из пальца – это позволяет унифицировать процесс взятия пробы и получить сопоставимые результаты анализов.

Что касается определения сахара и ацетона в моче в лабораторных условиях, то оно тоже производится с помощью индикаторных полосок или таблеток: например, для определения сахара служат полоски «Глюкотест», а наличие ацетона и его концентрацию определяют с помощью индикаторных таблеток «Биохимреактив». Определения уровня глюкозы в крови и моче имеют несколько разный смысл, в зависимости от периода, за который собрана моча. Это вполне понятно: ведь измерение сахара в крови носит характер сиюминутного анализа, и если измерять глюкозу в моче, собранной чуть раньше или позже того момента, когда производился анализ крови, мы получим примерно сопоставимые результаты. Но если моча накапливалась в течение 12 часов или целых суток, ее анализ даст интегральный (обобщенный) результат.

Ясно, что описанные выше способы анализа довольно сложны, дороги и длительны. В среднем лабораторный анализ на сахар в крови занимает около трех часов, тогда как с помощью глюкометра результат можно получить за одну-две минуты. С каждым годом врачи ряда специальностей все чаще используют глюкометры – особенно медики бригад «Скорой помощи». Есть, однако, проблема: в сравнении с автоанализаторами точность показаний глюкометров меньше. Это расплата за их миниатюрность, скорость анализа и малый объем крови – для лабораторных исследований крови требуется в 50 раз больше, они занимают больше времени, а значит, их точность выше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: