Знание-сила, 2008 № 10 (976)

- Название:Знание-сила, 2008 № 10 (976)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 10 (976) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 10 (976) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В подземном карцере даже 11-летний ребенок умещается, лишь согнувшись

Он же добавляет, поглядывая на сотрудниц Анны Пудовны, что снежные люди (чучуны) имеют обыкновение, когда становится одиноко, красть женщин. Сотрудницы Анны Пудовны вздыхают.

В Центре детско-юношеского туризма, где мы общаемся, бывает разный народ: спортсмены, путешественники, любители экстрима... Экзотика людей притягивает: летом — полярный день, зимой — полярная ночь. Дети ходят в экспедиции с проводником. Разговаривают с коневодами, те много знают. «Когда слышим, что место чем-то замечательное, стараемся туда ехать», — говорит Анна Пудовна.

В каждом поселке есть школьный музей, в котором исследуется и собирается трагическая история этих мест. Одна из многих лагерных историй: на Нижней Колыме, в Черском, заключенные подняли восстание, ушли по распадку. Им устроили засаду и всех перестреляли. Трупы оставили, не захоронив, они стали гнить, пошла «оттайка», и на этом месте образовалось озеро.

Среди экспонатов центра туризма и экскурсий запомнились рисунок ребенка со свечой и русско-якутский словарик, составленный слушателем годичной партийной школы. В словарике преобладают глаголы «вышел», «вывели», «вынесли».

Смотрите, обращают мое внимание на самодельную обувь заключенных. Похоже на лапти, только железные. Железные подошвы, в них набивали тряпье, и так целый день ходили — в шахте, на лесоповале..

В сороковые годы открыли новые месторождения, и пароход «Каганович» потащил баржи вверх по Яне. С тех же времен сохранились консервные банки импортного производства — американский геркулес привозили по ленд-лизу на самолетах. А зэки шли из Магадана пешком, и в пеших конвоях и побегах было распространено людоедство (двое бежавших заключенных брали с собой третьего, молодого, с многозначительным прозвищем «консервная банка» — об этом есть у Варлама Шаламова).

Лагерный дух Батагая пробовали размешать романтикой, духом открытий. Походная раскладушка, взрыватель, транспортир остались от геологов-первопроходцев. Тут было много лауреатов государственных премий... Жаль их труда и сил. Поселок Лазо был образован в 1976 году, старательская артель, прямо по Джеку Лондону, мыла лотками золото. Прииск процветал: аэропорт, перевалочная база на Колыму, ежедневные рейсы — куда угодно. В 90-е годы производство было закрыто, поселок брошен, в пустых домах стоят пианино...

Я переспросил жену Мира о духе, который растворен в здешнем ландшафте, не ошибаюсь ли? «Нет, не ошибаетесь.» А куда делись заключенные, конвоиры? Архив, говорит она, увезли в Магадан. А люди вышли из лагерей, кто-то уехал, кто-то остался, смешался с местным населением. Впрочем, и население, которое было за лагерными воротами, обслуживало лагерь, тоже было объято страхом. Детям ничего не говорили. И это осталось. «Осторожность, мне кажется, осталась», — сказала Анна Пудовна.

Что же будет дальше с Батагаем? Растворится ли он постепенно в тайге? Или, может быть, как на Западе, превратится чисто в административно-информационный центр? Или же вернется к прежнему оловянному производству, советскому востоку? Говорят, поблизости снова заработала геолого-разведывательная экспедиция, что-то ищут. Но гласности нет. И население не знает перспективы.

А у Анны Пудовны, в центре детского туризма и экскурсий, дух совершенно другой, живой, теплый. «Вот он вылез!» — «Кто?» — «Суслик». Показывают музейную экспозицию. Там в миниатюре камень-мужчина обнимает женщину.

Две горы в округе. На одной — сталинский лагерь, а на другой — камни- люди. «Диалог культур называется», — сказал Бугаев и засмеялся.

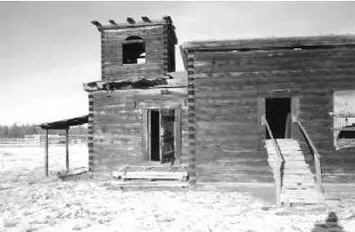

Остатки церкви. В ней была лагерная больница

Вечером в гостинице обсуждаем ситуацию. Для чего мы все-таки сюда приехали? Что хочет от нас Мир, и чем мы, эксперты, аналитики в области образования, можем помочь?

Ситуация — самая тяжелая из известных, классическая ситуация «культурной дыры». И традиции заглохли, и фон — хуже некуда. Если не начать производства — ситуация бесперспективна, а если начать. Нет, тут копать больше не надо — в смысле олова.

В советской России его ввозили из-за рубежа, и нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе говорил на съезде ВКП(б): «Мы должны найти его во что бы то ни стало.» А зачем было нужно олово? Спаивать спайки — они все оловянные. Луженые кузова. Оловянная пыль, которую распыляет самолет-разведчик, — лучшая защита от вражеского радара. Оловянная ложка. Оловянные солдатики.

Сегодня для того же самого используются другие материалы. Циркумполярная территория Якутии богата ураном. Поэтому все равно, говорит Бугаев, будут ковырять на урановых рудниках, где работали с пожизненным заключением смертники. Президент Якутии Вячеслав Штыров (замечает Георгий Андреев) говорил, что здесь сосредоточен интерес таких мощных фирм, как «Сони», «Рокфеллер», «Судзуки», имперский интерес транснациональных корпораций — из-за редких, редкоземельных элементов, которые содержатся в якутских недрах. Президент говорил об этом в связи с тем, что из этого следует для развития образования. «Лично я бы хотел, — засмеялся Георгий Петрович, — чтобы моя дочка руководила одной из этих фирм и все возвращала в Якутию.»

С транснациональными корпорациями, если бы они пришли в Якутию, думаю я, можно было бы договориться. Они бы обучали людей. Что-то построили. А со своими — договоришься ли?..

В Америке, говорит Георгий Петрович, я, если под своим домом найду нефть — стану богачом. А у нас только на полметра твоя земля, то, что на поверхности, — можешь сажать картошку. А чуть глубже — не твое. Недра — не твои. И это — собственность? Интереса нет...

И все же, считает проректор Саха педагогической академии, физик по специальности Георгий Петрович Андреев, копать надо. Но брать из недр то, что необходимо для создания новых технологий. Ниобий, например, сосредоточенный по Полярному кругу. К оловянному способу производства возвращаться нельзя. Но к другому — локальному, тонкому — идти можно и нужно. Двигаться к современной «технологической деревне».

А Мир Юмшанов хочет, чтобы мы съездили в другую, маленькую-маленькую деревню, на полпути между административным Батагаем и традиционным Верхоянском. Мир хотел бы, чтобы эта деревушка на перепутье дорог под названием Столбы стала культурно-образовательным центром и постепенно перетянула население. А здесь, в Батагае, считает Мир Афанасьевич, сделать уже ничего нельзя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: