Знание - сила, 2007 № 02 (956)

- Название:Знание - сила, 2007 № 02 (956)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание - сила, 2007 № 02 (956) краткое содержание

Знание - сила, 2007 № 02 (956) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нэнси Рис очень сочувствует своим респондентам. Она не раз пишет о том, как близка и дорога ей стала Россия. И все же русские страдания катастрофического времени описаны ею фактически как разновидность самообмана. Пусть невольного, неизбежного, но тем не менее.

Республика словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре.

— М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 528 с. — (Научная библиотека).

Речь в этой книге — о том, как Франция на протяжении нескольких веков считала себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются общезначимые, универсальные ценности разума, и что из этого получилось. Мир, правда, при этом не так уж неявно отождествлялся с западной цивилизацией, но таким центром Франция действительно была, а не только считала себя таковой — хотя «сквозным сюжетом национальной самоидентификации», начиная примерно с XVII— XVIII веков, было именно это. И французам, и жителям других стран привычно было думать, что французский язык — вовсе не «иностранный», а «язык культуры» и, как таковой — »второй язык всех культурных людей». Он считался идеальным средством для выражения мысли и едва ли не автоматически ассоциировался с универсализмом, правами человека и ценностями Просвещения.

И лишь в последние десятилетия эти претензии не то чтобы рухнули, но начали переживать серьезный кризис. Место «мирового» языка в ХХ столетии занял, как известно, английский, на роль воплощения и источника всех общечеловеческих норм стали активно и небезрезультатно претендовать, как более чем известно, Соединенные Штаты. Гораздо менее известно то, что для Франции это оказалось шоком.

По собранным в книге работам французских, российских, немецких и американских ученых — филологов и историков культуры — мы можем судить о том, как французы справляются с этой, без преувеличений говоря, катастрофой. Для национального самолюбия происходящее безусловно болезненно, но французы недаром так долго культивировали себя как народ рациональный и рефлектирующий: необходимость смириться перед новой культурной ситуацией в мире в свою очередь становится полноценным источником смыслов. Если это и поражение, то — очень достойное.

Утрата универсальности (или ее иллюзии, что по большому счету одно и то же) заставила французов, считает составитель сборника Сергей Зенкин, уделить больше внимания серьезному анализу собственной культуры, ее реальных возможностей, особенностей, границ. Например, продумать, какие традиционные связи соединяют в этой культуре теоретическую и философскую рефлексию — с литературным творчеством и с политикой (в результате чего и возникает особенная, характерно-французская фигура «интеллектуала»: литератора, который на правах независимого эксперта активно вмешивается в общественную жизнь). Или понять, что характер так называемой «французской теории», возникшей в 1970-1980-х годах на волне структурализма и постструктурализма и получившей огромную мировую популярность — столь же научный, сколь, однако, и идеологический.

Да, конечно, пишет А. Компаньон (Франция), французский язык сейчас стремительно теряет роль языка мировой науки и интеллектуальной традиции — зато он теперь наконец-то может быть понят как «проводник специфического... способа мыслить». Что бы ни думали о нем в иноязычном мире, этот язык по-прежнему способен — как демонстрирует Ж.-К. Мильнер в своем анализе творчества Ролана Барта — быть «тончайшим инструментом интеллектуальных построений», причем «в самых мелких и «технических» своих деталях».

Весьма поучителен раздел, посвященный судьбе «французской теории». Ее популярность в разных странах западного мира (и в России — с тех пор, как она захотела стать частью западного мира) была, показывают авторы, достигнута «ценой существенных модификаций и адаптаций». По сути дела, выходит, что мир в значительной мере придумал себе и «французскую теорию», а в связи с этим и самое Францию — и сам же этой выдумкой и обольстился. В свете этого становится понятно: то, что Франция нынче утратила злополучное мировое влияние, нельзя, кажется, назвать иначе, как ее освобождением и возвращением к самой себе. За «культурным шоком» утраты влияния следует «культурное спокойствие», позволяющее заново открыть собственные возможности и смыслы. Этого-то и хочется пожелать всем «мировым центрам» — как ныне действующим, так и тем, что надеются занять сие соблазнительное место в будущем.

Анна Сапегина

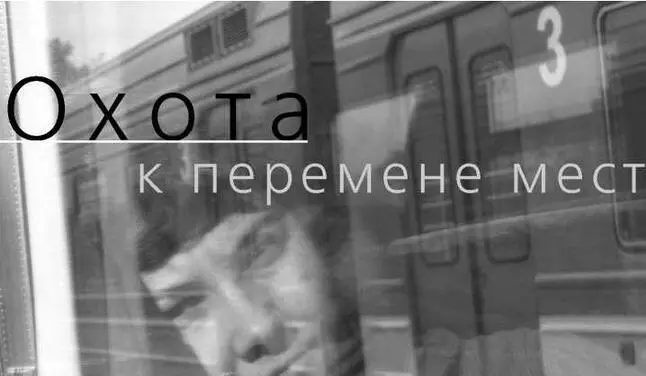

Охота к перемене мест

Это — тоже мысль. Только в образах. С ритмами и красками, со звуками и запахами, с пристрастиями и преувеличениями, почти кусок самой жизни — и все-таки мысль. Да, субъективная, избирательная, чувственная, непоследовательная - но самая настоящая.

Более того: именно из нее вырастают все прочие, строгие и правильные формы мышления. Поэтому рубрике «Интеллектуальная лирика» на страницах «Знание — силы» — самое место.

,Две полосы исчезают вдали. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, проехал поезд запоздалый. Откуда появляется в человеке охота к перемене мест, стучащая в крови в такт колесам поезда? Если живешь рядом с железной дорогой, в этом ритме сердце работает от рождения. Ночью поезда нанизывают города на нитку маршрута. Они проносятся мимо, и шепот их колес волнами расходится в холодном ночном воздухе, долетая до отдаленных уголков беспокойным тик-так больших часов, которым полагается быть на городской башне, которой никогда не было в моем городе.

Вот так, душа моя, начинался каждый вечер стуком колес. Сначала — далекий дрожащий гул, потом ближе, ближе, поезд налетал, хватал обрывки мыслей, клочки образов, слова, накопившиеся на кончике пера, и уносил все это в чернильную темноту переездов, полустанков и сонных, чуть колышущихся вокзалов, оставляя в голове гулкую замечательную пустоту. О чем это я? Да, ночные поезда... Представь распахнутое окно, шорох листьев березы, трепетание занавески и замирающие вдали звуки, отдающиеся в крови едва уловимым беспокойством. Сердце привыкает к этому ритму: туда, да-ле-ко, ту-да, да-ле-ко. А ты сидишь, грызешь кончик ручки по глупой школьной привычке и пытаешься собрать разбежавшиеся логические связки. Как долго может человек выдерживать натиск несбывшегося?

Ребенок прижимается лицом к перилам и долго-долго ждет, когда из-под моста появится плоский, двумерный паровоз, выпускающий клубы бледножелтого, пушистого дыма. Зимой рельсы становятся синими, летом они серого металлического цвета. Очертания расплываются в неверном свете вечерних фонарей. Рядом взрослый в темносером демисезонном пальто, героически терпеливый после рабочего дня. Тогда, вероятнее всего, и родилась особая чувствительность к этому ритму, из тех долгих стояний на мосту, соединявшем два совершенно разных мира, один из которых назывался «дом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: