Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]

- Название:Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»

- Год:2019

- ISBN:978-5-04-113480-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres] краткое содержание

Революционный подход Дэвида Эпштейна, магистра экологических наук и журналистики, ставит под сомнение идею 10 000 часов. Он исследовал примеры самых успешных спортсменов, художников, музыкантов, нобелевских лауреатов и ученых и обнаружил, что в большинстве областей ранняя и узкая специализация – не синоним результата. Именно универсалы – изобретательные и гибкие люди с широким кругозором и большим жизненным опытом – рулят в мире больших скоростей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потом начались геометрические формы. Чем выше был уровень развития, тем более вероятно было то, что отдельные участники поймут такое абстрактное понятие, как «формы», и начнут группировать между собой треугольники, прямоугольники и круги, даже не имея школьного образования и не зная названий фигур. В то же время, жители глухих деревушек не видели ничего общего между квадратом, нарисованным жирными линиями, и точно таким же, нарисованным точками. По мнению Алиевой, двадцатишестилетней крестьянки из дальней деревни, квадрат из жирных линий, разумеется, был картой, а квадрат из точек – часами. «Разве можно часы и карту положить вместе», – недоверчиво спросила она. Двадцатичетырехлетний крестьянин Хамид утверждал, что круги из точек и из соединенных линий нельзя группировать вместе – потому что один из кругов был монетой, а второй – луной.

Подобные ответы давались на любые вопросы. Вынужденные создавать концептуальные группы – подобные объединению предметов по общему признаку в IQ-тестах, – жители глухих деревень предпочитали практические истории о своем непосредственном опыте. Психологи попытались объяснить тридцатидевятилетнему Рахмату принцип упражнения «лишний». В качестве иллюстрации был дан пример трех взрослых и одного ребенка, причем ребенок явно не был похож ни на кого из них. Вот только Рахмат видел все совершенно иначе. «Мальчик должен играть вместе со всеми!» – утверждал он. Взрослые работают, «и если они будут бегать по мелочам, то никогда не успеют сделать свою работу, но мальчик может бегать за них». Отлично; теперь – молоток, пила, топор и бревно – три из них инструменты. «И это не группа, – ответил Рахмат, – потому что без бревна они бесполезны, так зачем им быть вместе?»

Прочие деревенские жители убирали либо молоток, либо топор – словом, инструмент, казавшийся им менее гибким по отношению к бревну; если, конечно, не стукнуть молотком по топору, чтобы он вошел в бревно – тогда пусть остается. Тогда, может быть, птица/винтовка/кинжал/пуля? И в этом случае, по мнению деревенских жителей, убрав один предмет, нельзя получить однородную группу. Пулю нужно заряжать в винтовку, чтобы убить птицу, а потом «зарезать птицу кинжалом – как же иначе?».

Но то были лишь пояснения к заданиям, а не сами задания. Никакие хитрости и примеры не помогали, объяснять было бесполезно: деревенские жители напрочь отказывались оперировать какими-либо понятиями, кроме тех конкретных вещей, что составляли их повседневный быт. Крестьяне и студенты, уже начавшие мало-помалу вращаться в современном мире, могли применить на практике то, что называется «индукцией», – самостоятельно выводить базовые принципы, основываясь на фактах или материалах, не имея инструкций и даже в тех случаях, когда видели материал впервые. Оказывается, в этом и состоит суть теста Рейвена. Представьте себе деревенских жителей, живущих практически на уровне Средневековья, и абстрактные рисунки из теста Рейвена.

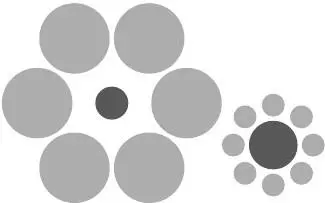

Некоторые изменения, сопутствующие современной жизни и коллективной культуре, носят почти что магический характер. Лурия выяснил, что оптические иллюзии у жителей глухих деревень и людей из промышленно развитого мира различаются – например, иллюзия Аббингхауза. Какой из кругов кажется вам больше?

Если вы выбрали правый, вероятно, вы живете в промышленно развитом обществе. Деревенские жители правильно поняли, что они одинаковые, а колхозники и студентки педагогического училища указали на правый. Подобные результаты повторились и в других традиционных обществах, тогда ученые предположили, что это может быть связано с тем фактом, что средневековые люди не так тяготеют к объединяющему контексту – то есть к отношениям между различными кругами – и на их восприятие не повлияло наличие дополнительных кругов. Выражаясь языком метафор, средневековые люди не увидели за лесом деревьев; современные же люди не видят за деревьями леса.

После путешествия Лурии в глухие деревушки ученые пытались повторить его опыт в других культурах. Так, либерийская народность кпелле на протяжении всего своего существования выращивала рис; однако в 1970-х земля под ними задрожала, и от их деревушек до городов пролегли дороги. При решении теста на сходство подростки, проходившие обучение в современных заведениях, сгруппировали предметы по абстрактным категориям (все это дарит нам тепло), тогда как традиционные подростки сформировали группы, основываясь на субъективных ощущениях, и часто меняли стратегию, даже когда их просили выполнить такое же задание.

Поскольку подростки, которые соприкоснулись с современной реальностью, уже сформировали значимые тематические группы, они демонстрировали лучшие результаты и в задании на пересчет предметов. Чем больше они приближались к современности, тем сильнее было их абстрактное мышление и тем меньше они полагались на конкретный опыт мира как точку отсчета.

Выражаясь языком Флинна, сейчас мы смотрим на мир через «научные очки». То есть вместо того, чтобы полагаться на свой непосредственный опыт, мы загоняем реальность в рамки классификаций, используя множество слоев абстрактных концептов для понимания того, как различные элементы информации связаны между собой. Мы выросли в мире классификаций, абсолютно чуждом жителям деревушек. Мы относим некоторых животных к млекопитающим и уже внутри этого класса формируем более мелкие группы на основе сходства их физиологии и ДНК.

Слова, которые обозначают явления, за несколько поколений превратились из научных терминов в широко известные понятия. Так, слово «процент» практически отсутствует в книгах начала ХХ века, но к 2000 году встречается уже раз в пять тысяч слов (длина этой главы – 5500 слов). Программисты создают многослойные абстракции (вот у кого блестящие результаты по тестам Рейвена). В полосе загрузки вашего компьютера, заполняющейся по мере завершения загрузки, присутствует бесчисленное количество абстракций, от фундаментальных (язык программирования, на котором она написана, представляет собой бинарный код – ряд из нулей и единиц, используемый компьютером,) до психологических (сама по себе полоса – визуализация времени, которая успокаивает пользователя, давая ему информацию о степени завершенности множества второстепенных видов деятельности).

Юристы могут задуматься о том, почему результаты одного дела – возбужденного по иску человека из Оклахомы, – имеют значение для принятия решения по совершенно другому, где истцом выступила компания из Калифорнии. В процессе подготовки они могут пробовать различные гипотезы, воображая себя на месте адвоката противоположной стороны и представляя их доводы. Концептуальные схемы обладают гибкостью, позволяют структурировать сведения и мысли в самых разных ситуациях, а также осуществлять обмен знаниями между различными сферами. Для работы в современном мире необходима постоянная передача знаний – способность применять их в новой ситуации и области. За последнее время изменились фундаментальные мыслительные процессы, адаптируясь под возросшую сложность окружающей действительности и потребность выведения новых закономерностей вместо того, чтобы пользоваться старыми. Схемы классификаций, основанные на базовых понятиях, служат своего рода подложкой и связующим материалом для знаний, обеспечивая им более легкую усваиваемость и гибкость. Результаты исследования тысяч взрослых из шести развивающихся стран показали, что готовность заниматься современными видами деятельности, которые подразумевают автоматическую функцию решения проблем и регулярное возникновение новых видов задач, сопряжена с так называемой «когнитивной гибкостью». Однако, отмечает Флинн, это вовсе не означает, что в мозгах современного человека от рождения заложен больший потенциал, чем поколение назад, просто теперь на смену утилитарной пришла призма, через которую весь мир представляется в виде набора понятий [11] Между психологами до сих пор ведутся жаркие споры о роли и последствиях эффекта Флинна. Так, по мнению психолога из Гарвардского университета Стивена Пинкера, повышение уровня IQ связано не просто со смещением фокуса мышления: «Ни один историк, рассматривающий человеческую историю в разрезе веков, не упустил бы из внимания то, что мы живем в период невероятной силы интеллекта».

. Даже относительно недавно, в ряде особенно традиционных или ортодоксальных религиозных сообществ, сделавших шаг вперед в направлении модернизации (но все же недостаточный, ибо женщина по-прежнему не может заниматься современной работой), эффект Флинна гораздо быстрее проявлялся у мужчин, нежели у женщин, принадлежавших к одному сообществу.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/1059203/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant.webp)

![Мария Гудаваж - Доктор Пес [Как наши лучшие друзья становятся нашими врачами] [litres]](/books/1059968/mariya-gudavazh-doktor-pes-kak-nashi-luchshie-druzya-s.webp)

![Александр Силаев - Философия без дураков [Как логические ошибки становятся мировоззрением и как с этим бороться?] [litres]](/books/1064394/aleksandr-silaev-filosofiya-bez-durakov-kak-logiche.webp)

![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/1068707/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/1076278/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni.webp)

![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/1084885/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu.webp)