П Сладкопевцев - Древние палестинские обители и прославившие их святые подвижники

- Название:Древние палестинские обители и прославившие их святые подвижники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Благозвонница

- Год:1896

- ISBN:978-5-906853-12-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П Сладкопевцев - Древние палестинские обители и прославившие их святые подвижники краткое содержание

Древние палестинские обители и прославившие их святые подвижники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 544 году скончался патриарх Иерусалимский Петр. Оригенисты воспользовались его кончиной и возвели [в 552 году] на патриаршую кафедру Святого града инока Новой лавры по имени Макарий, своего единомышленника, чем возбудили общее смятение. Император Юстиниан, раздраженный против оригенистов, [вскоре] велел изгнать Макария, а архимандрит Великой лавры Конон, бывший в то время в Константинополе, представил императору в настоящем виде все дела оригенистов. В 553 году открылся Пятый Вселенский Собор, на котором, между прочим, осуждены были мнения Оригена. Когда соборные деяния присланы были в Палестину, патриарх Евстохий [324] Патриарх в 552/553–563 гг.

напрасно целых восемь месяцев убеждал оригенистов войти в общение с Православною Церковью: они противились и совершенно отделились от общения с православными. Тогда по церковному приговору оригенисты были изгнаны не только из Новой лавры, но и из всей Палестины, а в опустевшую лавру патриарх послал сто двадцать православных иноков, половина коих взята была из Великой лавры, а прочие из других обителей. Возвратился в лавру и преподобный Иоанн Молчальник. Это было двадцать три года спустя по кончине Саввы Освященного [325] См.: Арсений, архим . Летопись церковных событий. С. 226–228; Муравьев . История святого града Иерусалима.

.

Страшное бедствие постигло Великую лавру в 614 году, когда войска персидского царя Хозроя, завоевав все восточные области империи греческой, проникли из Сирии и в Палестину, разлились по ней, подобно бурному потоку, опустошая все огнем и мечом, и осадили самый Иерусалим. Отряд персов напал на Великую лавру св. Саввы и наполнил ее неслыханными жестокостями и злодействами. Варвары ограбили сперва церковь, потом рассеялись по кельям, в которых нашли старцев, долгим подвигом иночества давно уже приготовившихся к переходу в другую жизнь и решившихся с покорностью воле Божией ждать участи, какую готовила им злоба врагов. Прочие иноки разбежались при первой вести о приближении варваров. В течение нескольких дней враги подвергали старцев жесточайшим мукам, требуя от них сокровищ и золота, и, наконец, обманувшись в своих ожиданиях, отсекли им головы. Когда после удаления варваров из лавры рассеявшиеся иноки возвратились в нее, ужас объял их при взгляде на разорение обители. Один из иноков, по имени Никодим, увидев трупы братий, упал как мертвый от потрясения душевного. Знаменитый настоятель обители Феодосия Великого Модест собрал рассеянные останки избиенных иноков, облобызал их с любовью и с честью положил в усыпальницу братий [326] Разорение Великой лавры персами в 614 г. описано иноком ее, очевидцем события преподобным Антиохом, в письме к Евстафию, настоятелю Атталийской обители близ Анкиры [Галатийской (современная Анкара в Турции)]. См.: Вершинский . Месяцеслов. С. 214; Пролог, 18 декабря.

.

В конце VIII века, именно в 796 году, перед Пасхою, Великая лавра подверглась нападению сарацин, живших за Иорданом. Она была разграблена и опустошена; многие иноки ее были умерщвлены, например Иоанн, Сергий и Патрикий, память коих Церковь совершает 20 марта [327] См.: Вершинский . Месяцеслов, 20 марта; Четьи-Минеи, 20 марта.

.

В первых годах IX столетия Великая лавра опять испытала тяжкое бедствие, которому подверглась вместе с другими обителями. В это время по причине междоусобиц между детьми халифа Гарун-аль-Рашида на Востоке, и в частности в Палестине, происходили страшные разбои и всякого рода насилия. В Палестине многие христиане подверглись мученической смерти, а другие толпами бежали на остров Кипр и в другие места; церкви были расхищены, многие обители разорены или совсем оставлены. Тогда оставлена была на время и Великая лавра св. Саввы.

В XII веке Великая лавра была совершенно разорена арабами, жившими за Иорданом.

Во время крестовых походов, когда латины овладели всеми важнейшими местами Святой Земли, лавра Саввы Освященного находилась в руках православных и игумен ее упоминается в летописях западных при явлении на Гробе Господнем святого огня в Великую Субботу.

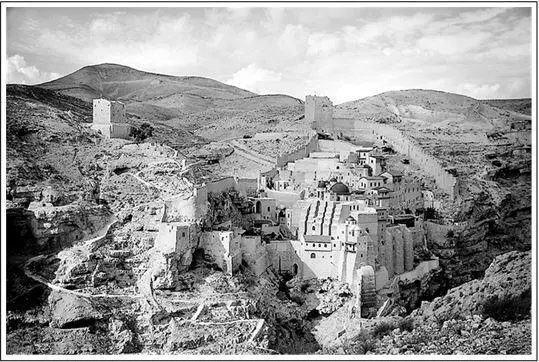

Великая лавра в наши дни

В начале XVI века лавра св. Саввы была совершенно оставлена греками по причине нестерпимых притеснений со стороны арабов. Через несколько лет некоторые благочестивые сербские иноки восстановили обитель, выстроив вне стен еще башню для защиты с приделом св. Симеона Сербского. Но спустя 70 лет после этого бедуины, напав на лавру, изгнали из нее иноков, разорили обитель, разрушили самые ее стены. С тех пор лавра оставалась в совершенном запустении более ста лет до конца XVII столетия; в этом столетии патриарх Иерусалимский Досифей совершенно восстановил знаменитую обитель Саввы Освященного и привел ее в тот вид, в каком она находится ныне [328] См.: Муравьев . История Святого града Иерусалима. Ч. 1–2; Он же . Письма с Востока. С. 283.

.

Из подвижников, процветавших в Великой лавре, известны: V века – Иоанн Постник; VI века – Иаков, Анфим, Афродисий, Флаис и Геласий, ученики преподобного Саввы; Кириак, Афанасий, Каллиник, Иоанн Савваит, Иоанн Молчальник епископ и Кирилл Скифопольский; VII века – Антиох и Леонтий писатели; VIII века – Иоанн Дамаскин, Иоанн, Сергий, Патрикий и Анастасий, избиенные сарацинами; IX века – Иона и Михаил черноризец. Не упоминаем о тех знаменитых мужах, которые также жили и подвизались в Великой лавре, каковы: Косма Маюмский (память 12 октября), Стефан Савваит (память 28 октября), Феодор Начертанный (память 27 декабря), Феофан Исповедник Савваит (память 11 октября) и Феодор, епископ Эдесский (память 9 июля). Они действовали на других поприщах служения Церкви Христовой и в Великой лавре полагали только начало подвижничества, приготовляясь к будущей великой деятельности. Но первое место в ряду подвижников Великой лавры занимал сам основатель ее. О нем и поведем прежде всего речь.

Преподобный Савва Освященный [329] См.: Кирилл Скифопольский . Житие преподобного отца нашего Саввы Освященного; Histoire ecclésiastique. Vol. 2. Liv. 30. Ch. 23–24; Liv. 31. Ch. 13–14; Liv. 32. Ch. 28–30; Четьи-Минеи, 5 декабря.

(память 5 декабря) родился в 439 году в Каппадокийской области, в селе Муталаска, в христианском семействе. Родители его по имени Иоанн и София происходили из знатной фамилии, были весьма богаты и славились особенно искренним благочестием. Когда отец его, служивший в одном воинском отряде, переселился с женою в Александрию, пятилетний Савва остался в Муталаске у своего дяди по матери – Ермия, но неудовольствия со стороны тетки, женщины злонравной и сварливой, побудили его перейти к дяде по отцу, Григорию, жившему в селе Сканда. Между Ермием и Григорием возникла вражда из-за племянника, так как каждому хотелось иметь его у себя, чтобы распоряжаться имением его родителей и извлекать из него для себя выгоды. Отрок, наделенный от природы острым умом, понимал свое тяжелое положение, видел, что он – причина ссоры и вражды между родными, и потому, оставив дядей, восьми лет от роду удалился в монастырь преподобного Флавиана, что находился в 20 стадиях от Муталаски. Святая обитель приютила отрока; под мирным кровом ее он вырос и развился; под благотворным влиянием святых подвижников сложились в нем внутренние убеждения, определилось его религиозно-нравственное настроение: он чувствовал в себе сильное влечение самым строгим подвижничеством служить и благоугождать Господу. Научившись чтению и письму, Савва скоро изучил Псалтирь, ознакомился со всеми порядками монастырской жизни, узнал правила и уставы иночества и старался во всей полноте соблюдать их и во всем подражать отцам-подвижникам. Иноческая жизнь со всеми ее подвигами, тягостями и лишениями была ему по душе. Он старался быть внимательным к внутреннему своему состоянию, вел борьбу с худыми помыслами и желаниями и старался их побеждать. Так, сильное искушение предстояло Савве, когда Ермий и Григорий, помирившись между собою, неоднократно являлись к нему и убеждали его оставить монастырь, вступить в брак и принять в управление отцовские владения. Чтобы сильнее подействовать на него, они живо изображали прелести жизни в мире, выставляли на вид недовольство родителей, скорбь матери. Но Савва, на деле испытавший тишину монастырской жизни, казавшейся ему райскою, видя, что лучше быть у порога дома Божия, нежели увлекаться мирской суетой, и содержа непрестанно в мысли изречение Господне: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9:62), твердо противостоял всем убеждениям дядей и остался в монастыре. Так же он поступил в другом случае. Работая в монастырском саду, Савва увидел однажды красивое яблоко. Ему захотелось съесть яблоко раньше положенного времени, и он недолго думая сорвал его. Но вдруг вспомнил о запрещенном яблоке, погубившем наших прародителей в раю, и тотчас бросил сорванный плод на землю и растоптал его ногами, укоряя себя за невоздержание и раскаиваясь в худом поступке. В наказание себе юный подвижник положил правило не есть яблок всю жизнь, каковое правило действительно сдержал.

Интервал:

Закладка: