Михаил Майзульс - Между Христом и Антихристом. «Поклонение волхвов» Иеронима Босха

- Название:Между Христом и Антихристом. «Поклонение волхвов» Иеронима Босха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00139-391-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Между Христом и Антихристом. «Поклонение волхвов» Иеронима Босха краткое содержание

В нем множество иконографических «аномалий». Что за бородатый человек стоит в дверях хижины? Его красный плащ накинут на голое тело, на голове тюрбан, обвитый терниями, а лодыжка заключена в стеклянный сосуд, сквозь который виднеется кровоточащая рана. Почему на одеждах чернокожего волхва и его слуги написаны сирены и рыбы, пожирающие друг друга?

На Западе трех «королей», пришедших в Вифлеем, почитали как святых, а эти детали плохо вяжутся с праведностью. Чтобы расшифровать послание Босха, историк-медиевист Михаил Майзульс обращается к средневековой демонологии, антииудейской полемике, астрологическим теориям и апокалиптическим мифам о последних временах и Антихристе.

Между Христом и Антихристом. «Поклонение волхвов» Иеронима Босха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

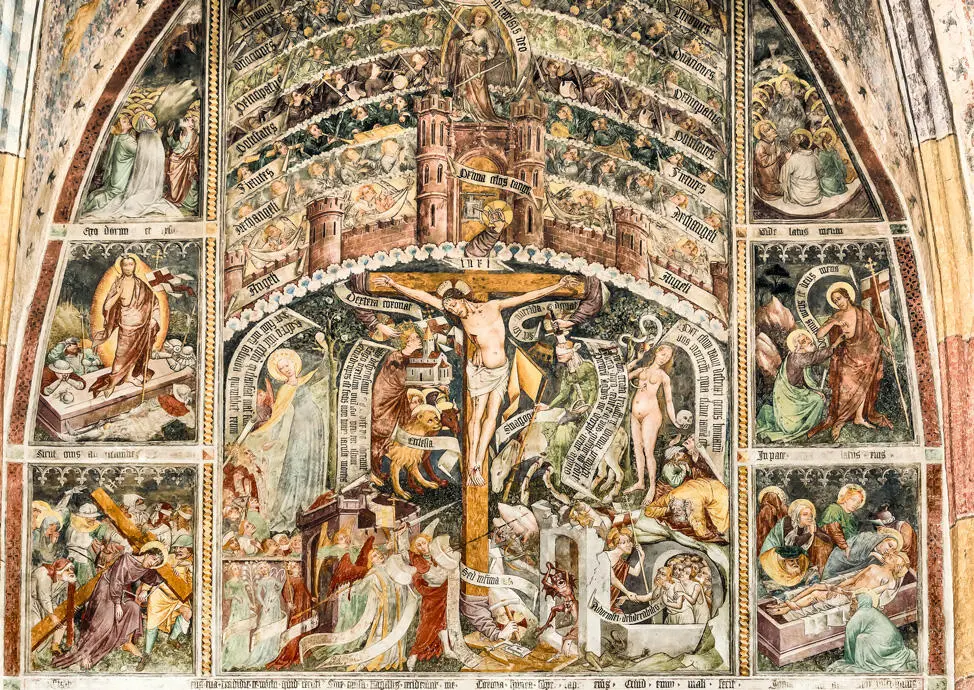

Похожие образы на исходе Средневековья можно было встретить во многих концах Европы. Один из них — аллегорическая композиция, известная как «Живой крест», или «Живое распятие» ( Lebendes Kreuz, Croce vivente ). В XV–XVI вв. такие изображения были распространены в горном поясе Европы: от Северной Италии через Баварию и Словакию до Западной Польши (но несколько примеров встречается и в других землях) [256] Timmermann 2001. См. также: Харман 2020.

. На них мы видим Христа, распятого на кресте. По его правую руку (т. е. для зрителя слева) обычно стоит Церковь, священник, служащий мессу, или другие персонажи, олицетворяющие истинную веру. По его левую руку (т. е. для нас справа) — Синагога и другие фигуры, символизирующие иноверие. В отличие от обычных сцен Распятия, на «Живом кресте» из горизонтальной перекладины вырастают руки. Правая возлагает на Церковь корону, а левая поражает мечом Синагогу. Тем самым образ демонстрирует избранность христиан и отверженность иудеев (рис. 82).

На многих из изображений «Живого креста» Синагога, как и на миниатюре из «Сада утех», сидит на осле. К примеру, на фреске, созданной в 1415 г. в приходской церкви св. Франциска в деревне Поники (Словакия), меч Христа вонзается в шею Синагоге. Однако убита не только она, но и ее осел: его отрубленная голова падает вниз, в звериную пасть, символизирующую преисподнюю. Профиль осла с длинными и острыми ушами очень похож на голову рогатого козла. Он изображен на флаге со сломанным древком, который Синагога держит в руке. Козел символизирует кровавую жертву, какую приносили в Иерусалимском храме. Она противопоставляется евхаристии — бескровной жертве, которая открыла христианам дорогу в рай, но закрыта для иудеев. Ведь они предали Христа смерти и отказываются верить в то, что во время мессы хлеб и вино незримо превращаются в тело и кровь Бога.

На аналогичной композиции (1420–1421) из собора Сан-Петронио в Болонье торжествующая Церковь держит свиток с рифмованной надписью «Рожденная от крови, я зовусь Невестой Христовой. Тот, кто исповедуется мне в своих грехах, вознесется на небеса». А Синагога, сидящая не на осле, а на козле, признается в своем удалении от Бога: «Кровь козлов обманула меня так же, как змей. Увы, я слепа и отлучена от царства Божьего» [257] Timmerman 2001. P. 145–146, Fig. 3, 4; Харман 2020. С. 69–70, илл. 7.

. На изображениях «Живого креста» Христос не просто отворачивается от Синагоги или ее прогоняет, а пронзает ее саму и ее осла мечом. В отличие от Церкви, которая дарует жизнь вечную, слепая Синагога воплощает духовную смерть.

Что все это нам дает для понимания Босха? Гипотеза о том, что осел, который на стольких изображениях Рождества и Богоявления приветствует новорожденного Спасителя, здесь принадлежит к числу его врагов, звучит странно. Художники и до Босха не всегда представляли обоих животных, у кого-то осел или вол отворачивались от младенца. И эти вариации вовсе не обязательно были сюжетно или символически значимы. В конце концов, мастера копировали предшественников и, заимствуя у них готовые блоки (целые группы, фигуры в определенных позах, детали одежды, элементы пейзажа…), явно не всегда задумывались об их смысле.

Однако, поскольку у Босха над вратами двора, в котором сидит Иосиф, кувыркается жаба, в нише на стене хлева притаилась сова, а внутри хижины стоит Антихрист со своими темноликими клевретами, вполне вероятно, что Кёрнер и Стриклэнд правы. Босх мог показать в глубине хлева обоих зверей, ставших свидетелями Богоявления, но не сделал этого. Он поместил на первый план осла, который в иконографии того времени порой ассоциировался с иудаизмом, а вола-«язычника» задвинул вглубь. Как и Антихрист с его клевретами, осел выглядывает из темноты. И отделен от Спасителя подпоркой, на которой лежит крыша хижины, — смотрит, но не видит, не способен узреть истину? Точно сказать невозможно. Ведь та же сцена открыта к противоположному толкованию: осел-«язычник» поклоняется новорожденному мессии, а вол-«иудей» не желает о нем ничего знать.

Рис. 82. Томас фон Филлах. Живой крест (фреска в приходской церкви в Тёрле, Каринтия), ок. 1475 г.

Дальний план: мир, погрязший во зле

Как и во многих работах Босха, на «Поклонении волхвов» сакральное действо разворачивается на фоне бескрайнего пейзажа, в котором историки тоже ищут ключи к основному сюжету. На центральной панели вдали возвышается город с башнями и храмами самых причудливых форм. Это явно не маленький Вифлеем, где родился Иисус, а Иерусалим.

Нидерландские мастера того времени обычно изображали Иерусалим новозаветных времен, как и все древние города, в тогдашнем североевропейском стиле — с готическими колокольнями, зубчатыми башнями, фахверковыми домами и черепичными двускатными крышами. Однако к ним нередко добавляли архитектурные элементы, напоминавшие о Востоке, — прежде всего, полукруглые или луковичные купола.

Архитектурная доминанта Иерусалима, как его представляли художники, — это, конечно, храм. Его изображали во множестве разных обличий: как готический собор, колоссальную башню из нескольких сужающихся кверху уровней или многоугольное сооружение с одним куполом [258] См.: Krinsky 1970; Pinson 1996b; Berger 2012.

. Последний вариант воспроизводил облик Купола скалы — мусульманского святилища, которое было построено в конце VII в. на Храмовой горе — в том месте, где некогда стоял иудейский храм, разрушенный римлянами в 70 г. н. э. В Средние века западные паломники и крестоносцы нередко принимали Купол скалы за сам храм, восстановленный или перестроенный, и называли его соответственно — Templum Domini [259] В IX в. франкский монах Бернард, побывав в Иерусалиме, писал, что видел там «Храм Соломонов, в котором находится синагога сарацин» (Krinsky 1970. P. 4).

.

К концу XV в. европейцы, не бывавшие на Святой земле, уже могли довольно точно представить, как выглядит мусульманский Иерусалим. К примеру, в их распоряжении были гравюры, которыми нидерландский художник Эрхард Ройвих проиллюстрировал «Паломничество в Святую землю» (Майнц, 1486 г.) Бернхарда фон Брейденбаха — пребендария Майнцского собора. В 1483–1484 гг. тот совершил путешествие по Палестине и Синаю. Более или менее достоверные виды Иерусалима можно было найти в популярнейшей «Книге хроник» (Нюрнберг, 1493 г.) Гартмана Шеделя. Оба издания, с большой степенью вероятности, были известны Босху [260] Dixon 2005. P. 245; Belting 2005. P. 26; Koldeweij 2016. P. 287, 289.

.

Однако, в отличие от других фламандских художников его времени, он придал многим зданиям Иерусалима причудливые формы, напоминающие перевернутые колокола или полусферы (рис. 83). Такая фантастическая архитектура встречается у него на многих работах, например в «Искушении св. Антония» и «Мученичестве св. Вильгефортис» (рис. 84). Историк Лоринда Диксон, которая предлагала читать многие образы Босха как сложные алхимические метафоры, продемонстрировала, что эти строения очень похожи на колбы, установки для дистилляции и печи — «атаноры», применявшиеся алхимиками, металлургами и врачами. Их изображения сохранились во многих рукописях и печатных книгах XV–XVI вв. (рис. 85). В алхимической метафорике того времени печи и сосуды, в которых вещества «живут» во время трансмутации, иногда именовали «домами». Различные этапы Великого делания ( Opus magnum ), как называли путь к созданию философского камня, уподобляли Страстям Христовым, а само «рождение» этой чудесной субстанции — рождению богочеловека, спасителя мира [261] Dixon 1981; Dixon 1984; Dixon 2005. P. 190–198, 212–224, Fig. 74, 90, 104–113. По гипотезе Диксон, зловещие персонажи, стоящие у Босха в глубине хижины, олицетворяли неблагородные металлы. Они поклоняются Христу, который означал их короля — золото. Человек в красном плаще и с раной на ноге — это свинец, считавшийся низшим из металлов. См. также: Косякова 2019. С. 367–372, рис. 59–61. О пересечениях между алхимической и христианской символикой см.: Зотов, Майзульс, Харман 2019. С. 374–392.

.

Интервал:

Закладка: