Авиация и космонавтика 2001 02

- Название:Авиация и космонавтика 2001 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2001 02 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2001 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

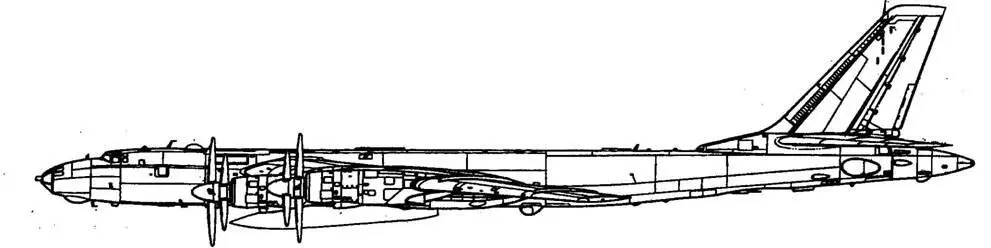

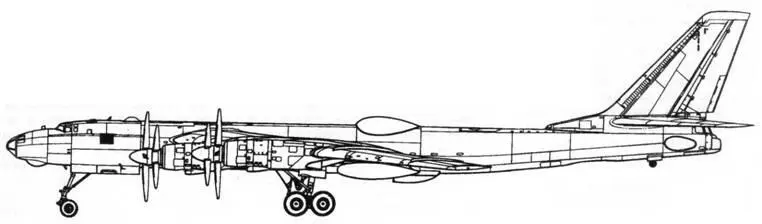

Ту-95М-5

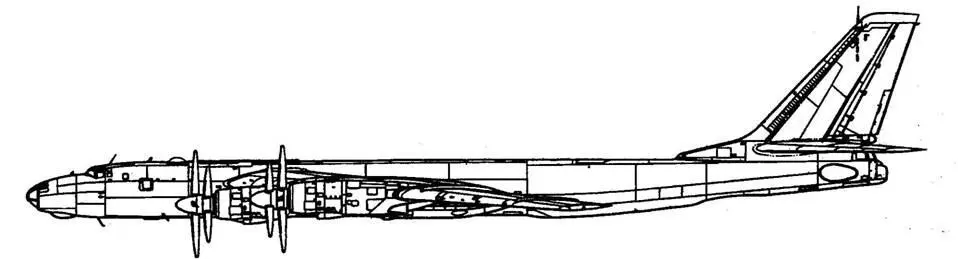

Ту-95Н

Ту-95М-5 с ракетой Х-55 во время испытаний

Для переделки в новый ракетоносец был выбран самолет Ту95М № 601 принадлежавший к ДА и находившийся в эксплуатации в 409 ТБАП на авиабазе в Узине. Самолет был перегнан на КуАЗ 3 января 1973 года, до октября того же года готовили необходимую конструкторскую документацию для переделки его в ракетоносец. Практические работы по переоборудованию на заводе начались в октябре 1973 года, продолжались ровно три года и закончились в октябре 1976 года. Опытный образец самолета получил обозначение Ту-95М-5 (ВМ-5), Самолет отличался от серийной машины установкой под крылом 2-х пилонов с балочными держателями для 2-х ракет КСР-5, аппаратурой подготовки и пуска ракет "Волга", новой радиолокационной станцией "Рубин-1KB" и заменой кормовой пушечной установки на отсек с аппаратурой РЭП.

Первый полет самолет совершил в октябре того же 1976 года, а 22 октября 1976 года самолет перегнали в Жуковский в ЖЛИ и ДБ. Начались испытания, доводки комплекса и полеты по программе заводских испытаний. До мая 1977 года Ту-95М-5, выполняя программу испытаний, успел выполнить 32 полета общей продолжительностью 32 часа. В этом же месяце все работы над комплексом были прекращены; основанием для этого стало Совместное решение МАП – ВВС – МРТП от 21 мая 1977 года. Причиной прекращения работ стало желание ВВС сосредоточить усилия промышленности на переделке ракетоносцев Ту-95К и Ту-95КМ в Ту-95К-22 под ракеты Х-22М, как на более перспективном направлении работ; при этом, кроме всего прочего, учитывались большие остаточные ресурсы парка исходных самолетов-ракетоносцев по сравнению с соответствующими ресурсами бомбардировщиков.

После прекращения работ по этой теме опытная машина Ту-95М-5 через год была переоборудована в экспериментальный носитель крылатых ракет Х-55 по программе создания стратегического ракетоносца Ту-95МС.

В конце 40-х и в начале 50-х годов в СССР развернулись исследования по созданию атомных реакторов для корабельных энергоустановок. Работы были сосредоточены в институте, возглавляемом академиком И.В.Курчатовым. Вскоре в тематику этого института вошли работы в области применения ядерной энергии в авиации. Руководство по авиационной тематике в институте было возложено на академика А.П.Александрова. 12 августа 1955 года вышло постановление СМ СССР № 1561-868, по которому к атомной проблеме подключались некоторые предприятия авиационной промышленности. ОКБ-156 и ОКБ-23 должны были заниматься проектированием и постройкой самолетов с ядерными силовыми установками, а ОКБ-276 и ОКБ-165 (ОКБ A.M. Люлька), должны были заниматься авиационными атомными двигателями.

Прорабатывалось несколько вариантов двигательных установок: прямоточные, турбореактивные, и турбовинтовые. Проектировались реакторы с воздушным и с промежуточным жидкоме- таллическим охлаждением, реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Рассматривались различные варианты биологической защиты экипажа, приемлемые по массогабаритным характеристикам.

В ОКБ-156 совместно со смежниками была проработана крупномасштабная, рассчитанная на два десятилетия программа создания и развития боевых самолетов с ядерными силовыми установками, которая должна была завершиться постройкой в 70-80 годы полноценных боевых дозвуковых и сверхзвуковых самолетов.

На первом этапе предполагалось создать наземный стенд для отработки самолетной ядерной силовой установки, аналогичная установка должна была испытываться на летающей лаборатории с целью отработки системы биозащиты экипажа.

В конце марта 1956 года в ОКБ-156 начались практические работы по проектированию летающей лаборатории на базе самолета Ту-95 для исследований влияния излучения атомного реактора на самолетное оборудование, а также для изучения вопросов, связанных с радиационной защитой экипажа и особенностей эксплуатации самолета с ядерным реактором на борту. Одновременно работы проводились по наземному экспериментальному стенду-реактору и его летному реактору для летающей лаборатории.

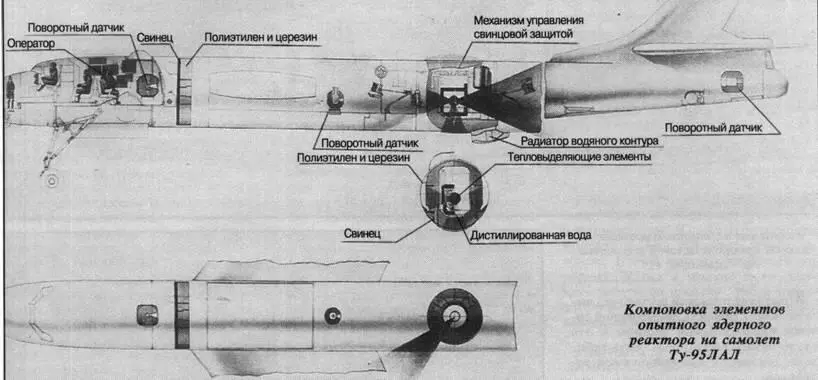

Проектные и конструкторские работы по стенду и установке реактора на самолет проводились в Томилинском филиале ОКБ-156, возглавлявшимся И.Ф.Незвалем. Для сооружения стенда была использована средняя часть фюзеляжа самолета серийного Ту-95. Биологическая защита на стенде, а затем и на летающей лаборатории была спроектирована с использованием совершенно новых для авиастроения материалов. Для освоения в производстве этих материалов потребовалась совершенно новая технология. Все эти проблемы были успешно решены в отделе неметаллов ОКБ-156 под руководством А.С.Файнштейна совместно со специалистами химической промышленности, проверены ядерщиками и признаны пригодными для наземной установки и для летающей лаборатории.

В 1958 году стенд был построен и перевезен на аэродром под Семипалатинск, одновременно была подготовлена ядерная установка для летающей лаборатории. Для удобства обслуживания реактор на стенде и на лаборатории был выполнен на специальной платформе с подъемником и, при необходимости, мог опускаться из грузоотсека самолета.

Руководитель работ в ОКБ по теме JIAJI Г. А. Озеров

Летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ

Начальник лаборатории неметаллов ОКБ А. С. Файнштейн, занимашийся созданием радиационной защиты для Ту-95ЛАЛ

В первой половине 1959 года был произведен первый запуск реактора на наземном стенде. В ходе наземных испытаний удалось выйти на заданный уровень мощности реактора, теперь можно было переходить к работам на летающей лаборатории.

Под летающую лабораторию Ту- 95JIAJI был выделен серийный Ту-95М № 408. В 1961 году после переоборудования он был передан заказчику для летных испытаний. С мая по август 1961 года было на летающей лаборатории выполнено 34 полета. Полеты проходили как с холодным реактором, так и с работающим. В этих полетах в основном проверялась эффективность биологической защиты. Экипаж и экспериментаторы находились в передней герметической кабине, где был установлен датчик, фиксирующий излучение. От остальной конструкции самолета кабина отделялась комбинированным защитным экраном из свинца и из комбинированных материалов. В районе грузоотсека, где в будущем должна была располагаться боевая нагрузка, был установлен второй датчик, третий датчик находился в задней кабине самолета, еще два датчика смонтировали на консолях крыла. В средней части фюзеляжа располагался отсек с водоводяным реактором с мощной защитной оболочкой. Отсек немного выходил за обводы фюзеляжа самолета, под отсеком находился воздушный радиатор водяного контура реактора. На борту имелась система управления реактором, подключенная к пульту экспериментаторов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: