Авиация и космонавтика 2009 08

- Название:Авиация и космонавтика 2009 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2009 08 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2009 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

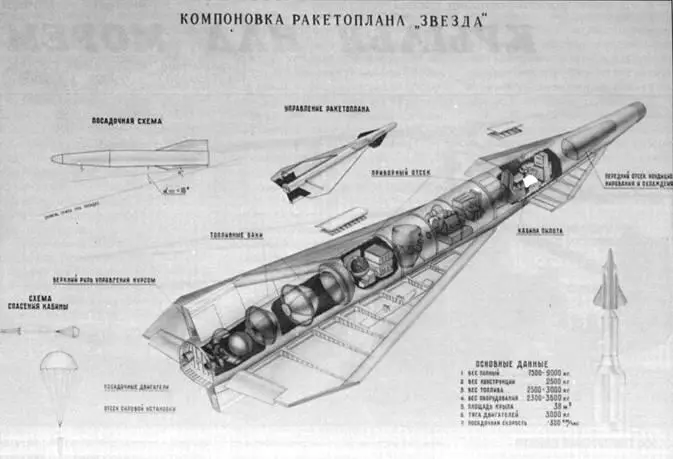

В ходе работ по теме «Звезда» в ОКБ серьезно занимались вопросом ракетоносителя. Существовавшие на тот период ракетные системы не удовлетворяли ОКБ по своей грузоподъемности, ведь речь шла о выводе на орбиту груза с массой в 10000-20000 кг. Работы по универсальному тяжелому ракетоносителю в СССР тогда только начинались и могли привести к реальным результатам не ранее второй половины 1960-х гг. Модернизация же серийных ракетоносителей Р-7, Р-14 и Р-16 не могла обеспечить необходимую грузоподъемность.

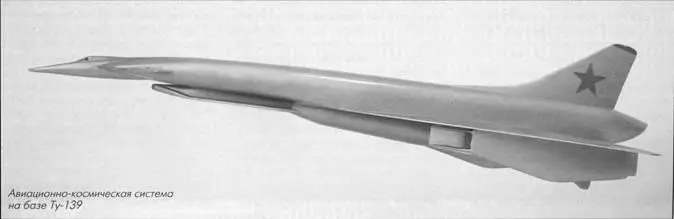

В сложившейся ситуации в рамках темы «Звезда» в ОКБ А.Н. Туполева приступили к проработке возможности создания мощного ракетоносителя собственными силами. Были рассмотрены варианты двухступенчатых и трехступенчатых ракетоносителей, способных выводить на околоземные орбиты грузы с массой, соответствующей самолету «136». В 1962-1963 гг. в ОКБ рассматривался вариант авиационно-космической системы на основе проекта тяжелого стратегического однорежимного сверхзвукового самолета-носителя Ту-139 в комбинации «ракетоплана» «136», запускаемого с помощью ракеты типа Р-14 с борта самолета-носителя.

Работы по теме «Звезда» в ОКБ продолжались до 1963 года, не выходя за рамки научно-исследовательских проработок и эскизных проектов, но вскоре были свернуты.

Ниже приведены некоторые проектные данные одного из прорабатывавшихся вариантов самолета «136»:

- площадь крыла - 38,0 м2;

- полная масса - 7500-9000 кг;

- максимальная

скорость полета - 28500 км/ч;

- высота полета

(радиус орбиты) - 95000 м;

- посадочная скорость - 300 км/ч.

(Продолжение следует)

КРЫЛЬЯ НАД МОРЕМ

Анатолий АРТЕМЬЕВ

К 90-летию морской авиации России

(Продолжение. Начало в №7-12/2006, 1-4,7-12/2007, 1-8/2008, 5-6/2009 г.)

Если использовать терминологию периода Отечественной войны, то начиная с 1988 г. морская авиация ВМФ, и без того вооружённая довольно устаревшей техникой, втянулась в орбиту так называемого реформирования и шаг за шагом разрушаясь, катилась в неизвестное. Она теряла соединения, части, подразделения, а главное - прекрасно подготовленный личный состав, бросала аэродромы, оставляла обжитые гарнизоны и, в конечном счёте, утрачивала боевые возможности, престиж и привлекательность для службы молодых летчиков.

Командование морской авиации находилось в постоянном поиске путей и способов сохранения боевых возможностей, напоминающем латание тришкиного кафтана.

С 2000 г. морская авиация стала называться «Морская авиация ВМФ» и в результате подобной тавтологии приобрела статус рода сил ВМФ.

Последний год столетия, как и следовало ожидать, не внёс улучшений в повышение боеспособности морской авиации ВМФ. Только немногим более трети экипажей с различными условностями числились бо-еготовыми. Главная причина: дальнейшее уменьшение налёта, который в 2000 г. составил чуть более 20 ч на экипаж. По родам авиации он распределялся крайне неравномерно: части МРА - менее двух часов на экипаж; ПЛА - 14 ч; ША - 10 ч; И А - 7 ч (в предшествующем году почти 20 ч). То обстоятельство, что более трети лётных экипажей вообще не поднималось в воздух, свидетельствовало о приближении к критическому пределу. Впрочем, если топлива выделялось лишь 20% от потребного количества, то на другой результат рассчитывать и не приходилось. В этих условиях лишь налёт в транспортной авиации флота, достигший почти 70 часов, выглядел на общем фоне вполне приличным. Это позволяет сделать вывод, какой род сил авиации ВМФ оказался востребованным и определяющим при переходе к рыночной экономике.

Судить об уровне подготовки экипажей по количеству часов налёта, не принимая во внимание другие показатели, не совсем верно, это лишь одна из граней многостороннего процесса, но о каких боевых применениях можно вести речь, если нет уверенности, что лётчики вообще сумеют взлететь и произвести посадку. Ведь для лётчика важнее выполнить два -три полёта по кругу с использованием посадочной системы, чем выполнить полёт на радиус. Другое дело, что для боевого экипажа встаёт проблема слётанности. Когда, пилоты гражданской авиации хвастают миллионами километров, которые они налетали, это впечатляет только непосвящённых, поскольку их полёт, включая заход на посадку и её выполнение на современных самолётах, производится в автоматическом режиме.

Для поддержания лётных навыков в марте 2000 г. из Мичуринска на аэродром Остров перегнали 12 чешских самолётов Л-39. Они предназначались для тренировки лётчиков- истребителей. Имеющиеся Ту-134УБЛ решили использовать для тренировок экипажей МРА, а Ан-26 - для экипажей ПЛА.

В своё время следовало более жёстко ставить вопрос о промышленном производстве современных и недорогих учебно-тренировочных самолётов и тренажёров, но существенных достижений в этой области не было. И вина в этом не только морской авиации. На 20 типов самолётов тогда имелось только девять очень капризных и несовершенных тренажёров, причём в более-менее исправном состоянии находилось четыре или пять. А некоторые тренажёры, например в Луостари (для самолёта Ан-12, ВВС СФ), после расформирования транспортного полка пришлось бросить. Перевезти его к новому месту базирования эскадрильи на аэродроме Североморск не представлялось возможным, так как построить для него новое помещение оказалось не по силам. Кроме того, самолёты Ан-12 предполагалось в ближайшее время списать, а о том, чтобы доработать тренажёр для других самолётов, никто не подумал. Правда, замены самолётам Ан-12 ещё не нашли.

В 2001 г. морская авиация ВМФ организационно включала управление командующего авиацией ВМФ, ВВС двух флотов, авиацию двух флотов, войска ПВО (зенитно-ракетные, радиотехнические), центр боевого применения, учебный центр. На подготовку морской авиации к решению свойственных ей задач в 2001 г. выделялось средств почти в 40 раз меньше потребного.

К середине 2002 г. Управление авиации и Управление ПВО БФ переименовали в Управление ВВС и ПВО БФ. Зачем это сделано не вполне поддаётся логическому обоснованию. Можно было просто объединить, не меняя названия. Состав морской авиации к этому времени изменился незначительно. По-прежнему он насчитывал свыше 500 самолётов и вертолётов, из которых только одна треть находилась в исправном состоянии, остальные нуждались в ремонте различной сложности. Однако авиационных дивизий в составе морской авиации уже не было, а количество отдельных авиационных полков осталось прежним. Продолжалось дальнейшее дробление частей, что было на грани потери качества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: