Журнал «Авиация и космонавтика» - Авиация и космонавтика 2017 № 05

- Название:Авиация и космонавтика 2017 № 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Авиация и космонавтика» - Авиация и космонавтика 2017 № 05 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2017 № 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

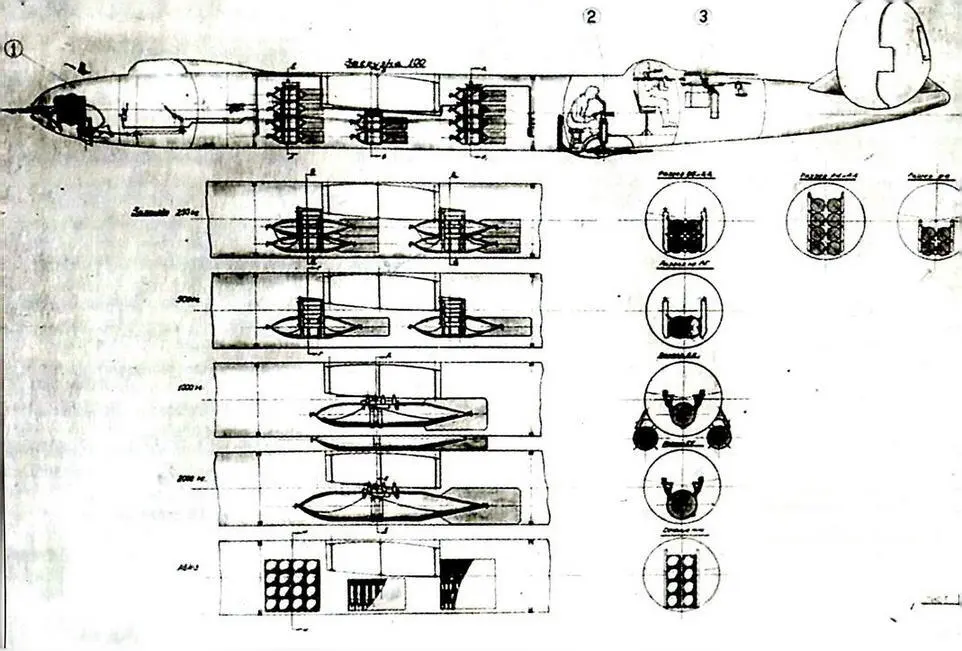

Правда, в том варианте эскизного проекта, который был представлен в Наркомат для выпуска постановления о строительстве самолета, бомбовая нагрузка была уменьшена до тонны в нормальном и двух тонн в перегрузочном варианте за счет отказа от внешних держателей.

Длина отсека вооружения была 7 м, из-за чего фюзеляж получился весьма длинным - почти 19 м, с беспрецедентным удлинением 11,8. Форма его была очень плавной, и сопротивление оказалось на редкость низким.

Еще одной особенностью фюзеляжа ДВБ-102 было то, что он был разбит на десять отсеков вертикальными и горизонтальными плоскостями разъемов, тогда как обычно фюзеляж двухмоторного бомбардировщика членился на три, реже четыре части только вертикально - по шпангоутам. Это упрощало конструкцию отсеков, а сборка в стапелях давала хорошую точность установки стыковочных узлов, сокращала операции подгонки, и общий цикл постройки самолета.

На ДВБ-102 имелись две гермокабины для экипажа, включавшего летчика, штурмана и двух стрелков. Их суммарный объем и вес получался меньше, чем обычной единой, упростилась система управления вооружением, хотя проводку управления рулями высоты и направления пришлось «тянуть» не только сквозь задний гермошпангоут первой гермокабины, но и через обе стенки второй.

Ту стоит отметить, что первым в СССР две гермокабины поставил В.М. Петляков на высотном истребителе ВИ-100. По тому же пути пошли конструкторы и в других странах: Норт Америкен ХВ-28 и Виккерс «Веллингтон» Mk. VI также имели две ГК, а Боинг В-29 - три. Но Мясищев о них не знал, а вот о работе Петлякова и его главного специалиста по высотному оборудованию М.Н. Петрова был в курсе - с обоими он поддерживал тесные отношения и по работе в ЦАГИ, а в ЦКБ-29 он разрабатывал крыло для ВИ-100.

Компоновка фюзеляжа получалась весьма сложной, тем не менее удалось сделать его сравнительно легким без каких-то конструктивных ухищрений - обычный балочно-стрингерный полумонокок, но гермокабины уже не вкладывались в его «скорлупу», как было на самолетах БОК Чижевского - стенками была обшивка фюзеляжа и ограничивающие их шпангоуты, которым была придана выгнутая форма.

ДВБ-102 получил двухкилевое оперение, как и большинство советских средних и дальних бомбардировщиков того периода - считалось, что лучше иметь две «мертвых зоны» для верхней огневой установки под углом к оси самолета, чем одну строго сзади, откуда истребителю было бы атаковать проще.

Бомбардировщик Мясищева получил шасси с носовой опорой - более устойчивое при движении по аэродрому на всех скоростях и в то же время удобное на рулении, дающее пилоту лучший обзор при этом и обеспечивающее меньшее аэродинамическое сопротивление при разгоне до момента отрыва передней «ноги» перед самым взлетом, что существенно сокращало разбег. В то время в СССР еще не было ни одного самолета с таким шасси - Москалев только начинал проектирование своего миниатюрного САМ-13, а заказ на создание летающей лаборатории на базе серийного СБ 8-й отдел ЦАГИ получил только в 1939 г. Применение шасси с передней стойкой было шагом рискованным, но Мясищев его сделал.

Носовая опора при движении по земле брала большую долю нагрузки, чем хвостовое колесо, что позволило облегчить длинный хвост фюзеляжа, а жесткость носовой части оказалась достаточной. Поскольку самым «тяжелым» расчетным случаем для стоек шасси оставались взлет (а именно момент отрыва переднего колеса от поверхности ВПП, когда загруженный самолет с большой скоростью движется на основных колесах), а также посадка на основные опоры, облегчить их самих не представлялось возможным. Но давно проверенная туполевская схема стойки с одним центральным амортизатором и двумя колесами умеренного диаметра позволяла уложиться в довольно жесткий лимит массы и полностью убирать колеса в мотогондолы, чтобы они не торчали наружу, как на ДБ-Зф или ДБ-240, а их створки плотно закрывались, не образуя больших щелей вокруг выступающих колес.

Высотность и скорость позволяла применять ДВБ-102 днем, тем не менее, в проект было заложено все самое новое пилотажно-навигационное оборудование, и он вполне мог летать и ночью (или над морем). В длительных полетах пилоту должен был помогать автопилот АП-5, документация на который была куплена в США вместе с самолетом DC-3.

Оборудования получилось довольно много и размещение его в гермозоне оказалось непростой задачей. В гермошпангоутах пришлось делать множество выходов для тяг и тросов управления самолетом, механизацией крыла, винтомоторной группой, шасси и вооружением, а также трубопроводов и проводки. В них надо было не только обеспечить подвижность элементов кинематики, но и возможность их быстрого демонтажа в эксплуатации, т.е. эти гермоузлы должны были быть разъемными.

Все это исключало применение легкой и простой регенерационной системы кондиционирования воздуха - ее сделали вентиляционного типа: давление поддерживали два нагнетателя «198А» конструкции Тарасова. Подаваемый ими воздух замещал «убыль» через неплотности герметизации, заодно пополняя процент кислорода. Хотя выше 6000-7000 м экипаж все равно должен был работать в кислородных масках, но благодаря повышенному по сравнению с забортным давлению нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека на борту была меньше и экипаж сохранял свою работоспособность в многочасовом полете. Немаловажно было и то, что в такой кабине было тепло, а не -30°С, как на обычных самолетах на высоте 7000 м. Разработкой оборудования ДВБ-102 руководил К.Е. Полищук.

Компоновка и схема вариантов подвески бомбового вооружения самолета «102» согласно эскизному проекту

Чисто вентиляционные гермокабины в СССР были сделаны впервые на упомянутом выше истребителе ВИ-100. На высотных И-15 и И-153 они оставались регенерационными, а на последних самолетах БОК - смешанного типа. Не менее важно было и то, что пилот и верхний стрелок смотрели на окружающее пространство не через маленькие иллюминаторы, как на самолетах БОК, а через довольно просторные полностью прозрачные купола, обзор из которых был не хуже, чем из закрытых кабин обычных самолетов. Это также проектировалось Петляковым и Мясищевым впервые в нашей практике - одновременно с конструктором Щербаковым, который делал «светлую гермокабину» несколько более простого типа для И-153В. Гермокабины ВИ-100 и ДВБ-102 были во многом конструктивно подобны.

Герметичная часть фонаря пилота заканчивалась сферическим стеклом сразу за спинкой его кресла, а дальше шло легкое остекление, которое придавало выступающей ему хорошо обтекаемую форму. Фонарь пилота «сдвинули» влево - благодаря этому обзор из нее при движении по земле был лучше (учитывая наличие передней стойки), чем из всех остальных новых самолетов для дальнебомбардировочной авиации - негерметичных ДБ-Зф, ДБ-240 и ТБ-7.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: