Авиация и космонавтика 1998 11-12

- Название:Авиация и космонавтика 1998 11-12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1998 11-12 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1998 11-12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1937-38 гг. в НИПАВ Р-6 использовали для испытаний реактивных снарядов РС-82. Прочная металлическая конструкция крыла не требовала дополнительного усиления или защиты от факела пламени. Ракетами стреляли на земле и в воздухе. Уже в финскую войну балки РО-82 появились на бомбардировщиках СБ.

В июне 1936 г. Р-6 буксировал на первых испытаниях особо секретное оружие - "план-торпеду", планер-торпедоносец. По замыслу он должен был быть радиоуправляемым,но поначалу им управлял летчик. Впоследствии перешли к подвеске "план-торпед" под ТБ-3.

Весьма интересны работы по"воздуш-ному тральщику", проводившиеся в НИИ ВВС в 1936 г. Старший лейтенант М.Д.Гуров выступил с проектом "тральщика" - спецсамолета для прорыва аэростатных заграждений, серьезно осложнявших бомбометание. Идея Гурова вызвала интерес у Научно-опытного воздухоплавательного дивизиона. Решили построить опытную машину-прототип "тральщика" и одновременно летающую лабораторию для испытаний эффективности аэростатов. Для переоборудования выделили тихоходный и уже подизношенный, но надежный Р-6. На носовой части самолета закрепили горизонтальную трубу, расчаленную влево, вправо, вверх и вниз системой тросов. Она заканчивалась стальным угольником. От угольника к концам крыла шли 8-мм тросы. Трос аэростата скользил по ним, пока не попадал на направляющую дугу, которая отводила его в специальные ножницы. Весил весь комплект дополнительного оборудования около 90 кг.

С начала 1937 г. "тральщик" начал делать пробежки по аэродрому, наскакивая на трос со все увеличивающейся скоростью. Потом машина начала подниматься в воздух. Летал сам Гуров в паре с инженером Доброхотовым.В июне-июле провели цикл полетов, в которых рубили типичные для старых типов аэростатов тросы диаметром 1,7-2,3 мм. Но ножницы работали неудовлетворительно.

Самолет модернизировали. Изменения коснулись в первую очередь устройства для перерезания троса. Раньше трос входил в обойму, теперь он заканчивался литым башмаком с калеными ребрами. Причем ребра слева и справа сделали разные: на левом крыле - гладкие (как лезвие ножа), на правом - с насечкой (как пила). Место ножниц заняли зубчатые резаки. На угольнике носовой трубы и направляющих дугах тоже появились каленые ребра. Прежние деревянные винты заменили на металлические - ото должно было повысить безопасность при возможном попадании в пропеллер обрывка троса. Процесс удара о трос теперь снимался киноаппаратом "Кинамо", закрепленным в носу.

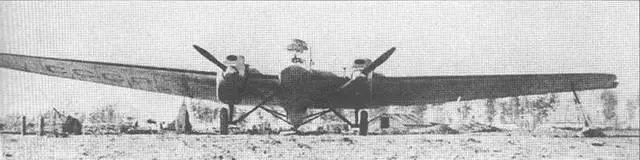

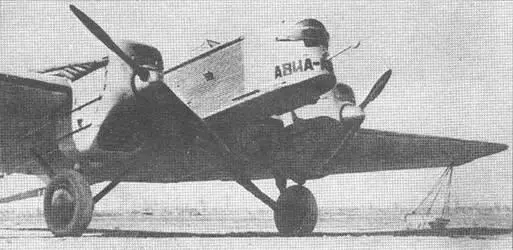

"Летающий тральщик" второго варианта - с металлическими винтами без коков

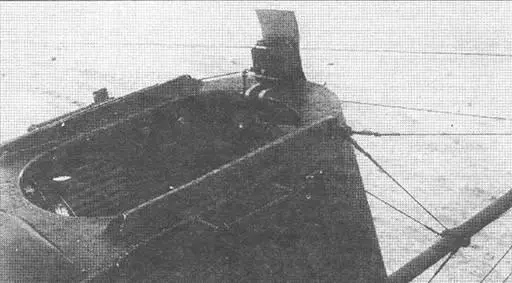

Передняя кабина "тральщика" Гурова. Хорошо видна труба-мачта и система расчалок к ней.

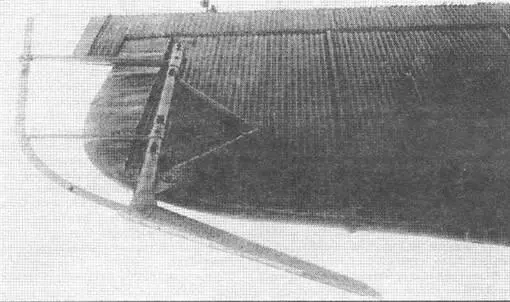

Защитная дуга на конце крыла "тральщика". В конце дуги, у компенсирующего "рога" элерона, можно увидеть режущий элемент.

С 3 ноября 1937 г. усовершенствованный "тральщик"начал испытывать-ся на земле. Так же как и раньше, он сперва рубил тросы во время пробежек. С 13 марта 1938 г. начались полноценные полеты. Экипаж был тот же, что и в прошлом году - Гуров никому не уступал свое "детище". Эксперименты продолжались до 24 марта и были признаны весьма успешными. Результаты испытаний говорили о полной реальности создания настоящего боевого само-лета-"тральщика". В выводах отчета НИИ ВВС по испытаниям варианта 1938 г. записано: "Считать возможным на основе материалов данного испытания приступить к оборудованию в качестве тральщика самолета СБ".

Но для СБ предлагалась уже несколько иная схема защитного оборудования, которую только предстояло опробовать. Имеющийся же Р-6 "тральщик" использовали для испытаний парашютно-мин-ной завесы, созданной в НИИ-9 под руководством В.С.Вахмистрова. Эта система была очень похожа на английскую парашютную мину LAM ("Пандора"), применявшуюся в битве за Англию. Но вместо рояльной проволоки в советской мине использовали пеньковую нить длиной 400 м, парашют был не шелковый, а полотняный, и подрывной заряд не скользил по проволоке после удара, а неподвижно крепился к ее нижнему концу. Носителем контейнеров с минами на испытаниях был тоже Р-6, а позднее СБ

С "тральщика" сняли резаки и на правом крыле смонтировали шестиметровую дюралевую трубу, которой били по нити. Испытания проводились с 2J февраля по 4 марта 1939 г. и были признаны в целом успешными.

После испытаний парашютно-минш завесы Р-6 переоборудовали под таг. называемую "упрощенную" схему, планировавшуюся для применения на СБ Напоминающей бушприт старинное парусника трубы на носу самолета не стало. Трос теперь прямо шел от носовой части фюзеляжа к гнезду на передней кромке крыла посередине между фюзеляжем и мотором, туда же шел тра от мотогондолы. В гнезде стоял уголко вый зубчатый резак. Второй трос вел; другой стороны мотогондолы к конц крыла, где стоял второй резак. Винть решили не защищать, так как в про шлом году трос попал под винт и попросту был им изрублен. Под моторам разместили фотокинопулеметы.

Этот вариант испытывался в НИИ ВВС в июне-июле 1939 г. Тросы диа метром до 4 мм рубили успешно, при опытах с более толстыми крыло полу чило ряд повреждений. Самый опасный случай произошел, когда как раз перед ударом случайно вытравили трос аэростата. Ненатянувшийся трос лопнул сразу и успел пропороть обшивку до первого лонжерона. Несмотря на тщательную проработку, проект переделки СБ реализован не был. Позднее подоб ными устройствами оборудовались бомбардировщики Пе-2 и Ту-2.

В 1938 г. в КБ-21 разрабатывалас связка из радиоуправляемого ТБ-3 и командного КР-6, этакий советский "Мистель". КР-6 для увеличения дальноеп полета должен был стоять сверху к четырехмоторной "летающей бомбе" и отцепляться на подходе к цели. ДалееТБ-3, несущий 3,5 т взрывчатки, наводился на поражаемый объект, а КР-6 возвращался домой. По заданию цель могла находится до 1200 км от аэродрома старта. Но расчеты показали, что перегрузка носителя резко сокращала дальность полета ТБ-3 и связка не могла достичь требуемого радиуса действия. Поэтому перешли к более привычной схеме - оба самолета взлетают порознь и идут к цели друг за другом. В таком виде система проходила летные испытания.

На двух снимках ПС-7 (бывший КР-6) управления полярной авиации ГУСМП. Самолет несет номер Н169.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: