Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы

- Название:Познание мира. Механизмы и пределы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Aegitas

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9797-0150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы краткое содержание

Познание мира. Механизмы и пределы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Процесс же разбиения решения на этапы (микропроцессы) нужен «сознанию», чтобы его «осмыслить». Вероятно, после возникновения в ДВП сети, способной решить задачу, сознание с помощью КВП в состоянии извлечь части этой сети и скомбинировать их в удобную для понимания логическую схему, которая никакого отношения к последовательности возбуждения в этой сети может и не иметь.

Допустим, что сеть ДВП решает задачу в многомерном режиме, то есть возбуждение одновременно проводится более чем двумя моделями, а сознание только в одномерном, то есть может одновременно осознать наличие связи только между двумя моделями. Тогда осознание решения может не иметь никакого отношения к реально протекающим в ДВП процессам решения задач. Аппарат формальной логики и классической математики, это примеры одномерного представления решения – всегда вычленяется связь только между двумя соседними элементами. Возможно, именно поэтому нас поражает эффективность решения сложнейших задач интеллектом, недоступная современным компьютерам.

Например, восприятие речи или изображений. Работа современных компьютеров основана на принципах классической одномерной математики. Вероятно, как только будет разработан язык сетевого многомерного решения логических задач, подобный представленному в простейших примерах этой главы, тогда компьютер сможет посостязаться и с интеллектом. Р. Стернбергом было установлено, что декодирование занимает 54 % времени, умозаключение – 12 %, сравнение – 10 %, проверка – 7 % и ответ 17 %. С учетом вышесказанного, сознание больше всего времени затрачивает на восприятие дополнительных моделей сети («Президент», «Доллар»). Это естественно, так как возбуждение познавательной модели (нервная сеть которой обычно содержит много связей) более трудоемкий нейронный процесс, чем возбуждение отдельных связей между уже активированными моделям. Умозаключение, сравнение и проверка воспринимаются сознанием быстрее, так как они отражают только возбуждение связей между моделями. При формировании ответа возбуждается наибольшее число связей в сети, что сказывается на времени восприятия этого процесса сознанием.

15.2.7. Функционально-уровневый подход

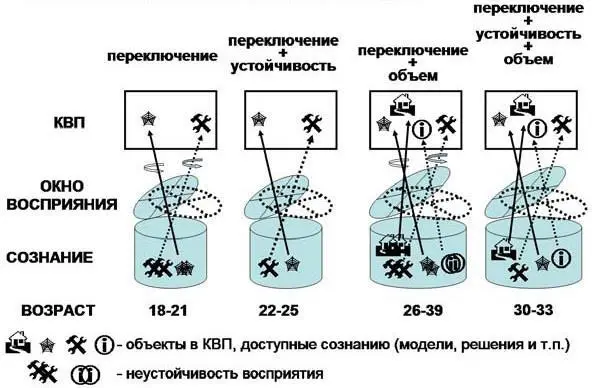

Функционально-уровневый подход рассмотрим на примере исследований Б.Г. Ананьева по «внутрифункциональным» (объем, распределение, переключение, избирательность и устойчивость внимания) и «межфункциональным» (внимание и память, память и мышление) связям в структуре интеллекта. В отличие от других подходов, в работах Б.Г. Ананьева функции внимания уделяется ведущее место, то есть это направление исследований сосредоточено на процессах контроля сознанием деятельности КВП ( рис. 15.6 ).

Рис. 15.6.Развитие «окна восприятия» сознания с возрастом. Поворот окна восприятия отражает переключение внимания. До 25 лет человек одновременно воспринимает меньше объектов, чем в старшем возрасте

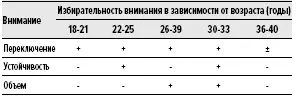

Дадим интерпретацию полученным Б.Г Ананьевым данных (1977), который установил связь между такими качествами внимания (сознания) как избирательность, устойчивость, переключение и объем, с одной стороны, и возрастом, с другой (табл. 15.4)

Табл. 15.4.Избирательность внимания в зависимости от возраста

По сути, в табл. 15.4 представлен процесс наращивания мощности внимания (сознания) с возрастом или расширение сознания, которое можно образно назвать как «окно восприятия», через которое сознание может контролировать работу КВП. Вначале ширина окна должна быть таких размеров, чтобы в него «входили» хотя бы две анализируемые задачи (познавательные модели). Это необходимо для становления механизма переключения сознания (внимания) с одной задачи на другую (18–21 год). Переключение является базисным элементом всех других стадий формирования сознания и поэтому оно присутствует во всех возрастных группах. После того как «окно восприятия» достаточно расширилось к 21 году, в сознании совершенствуется механизм взаимодействия с задачами, их решениями, поступающими в КВП («переключение» + «устойчивость» в 22–25 лет).

После того как механизмы наблюдения сознания за решением задач в КВП достигли предельного для индивидуума совершенства (25 лет), включаются механизмы расширения «окна восприятия» (26–29 лет): «переключение» + «объем». Механизм «переключения» формирует и поддерживает перед окном восприятия достаточный для максимального расширения окна объем (число) задач. К 39 года завершается для человека построение максимального по ширине «окна восприятия» сознания. И в дальнейшем (30–33 года) совершенствуется процесс взаимодействия устойчивости и объема внимания. После 36 лет резервы развития сознания у человека исчерпываются и все познавательные задачи он решает уже в рамках сформировавшегося «окна восприятия» сознания.

15.2.8. Регуляционный подход

В метафоре интеллекта по Р. Стернбергу (1993) с трудом можно обнаружить описание интеллекта, если его рассматривать как нейронную сеть мозга. Интеллект он рассматривает как способ действия человека. Исходя из этой посылки, строение интеллекта он сравнивает с организацией деятельности государства («Левиафан» У. Гоббса, с точностью до наоборот), выделяя у интеллекта функции (законодательную, исполнительную и судебную), формы (монархическую, иерархическую, олигархическую и анархическую), сферы (внутреннюю, внешнюю), ориентации (консервативную, прогрессивную). Структуру интеллекта, предложенную Р. Стернбергом, можно реинтепретировать следующим образом: законодательная функция – это ДВП, исполнительная – КВП, а судебная – сознание.

Формы, уровни, сферы и ориентация – это всего лишь произвольная классификация познавательных моделей ДВП, которыми пользуется человек для оптимизации своей жизни.

15.3. Ментальный опыт

15.3.1. Когнитивно ориентированная теория личности

По сравнению с ранее рассмотренными теориями функционирования интеллекта, Шродер Х. и соавт. (1970) представили существенно более сложную концепцию. Они выделили четыре типа индивидуальных понятийных систем в зависимости от их структурной организации. На рис. 15.7 представленная их модифицированная схема. В оригинале она состоит не из трех, а четырех уровней, что, с моей точки зрения, без особой необходимости снижает наглядность концепции. С другой стороны, ими не выделен «нулевой» уровень, т. е. «конечное знание» об объекте, который представляется сознанию настолько цельным, что его невозможно расчленить на какие-то компоненты, которые можно было бы комбинировать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: