Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы

- Название:Познание мира. Механизмы и пределы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Aegitas

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9797-0150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы краткое содержание

Познание мира. Механизмы и пределы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

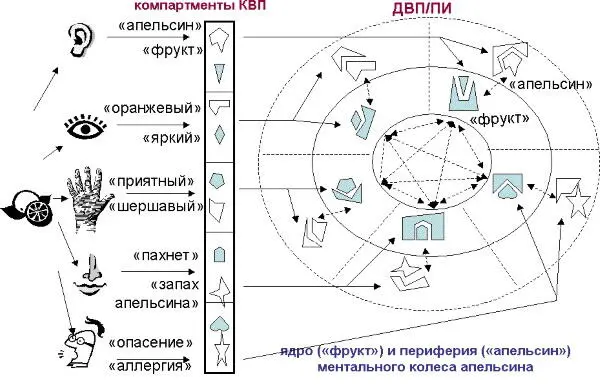

Рис. 15.10.Ментальное колесо объекта (апельсин), которое состоит из ядра (общие для группы свойства объекта или понятия, в частности, «фрукт») и периферии (отличительных свойств объекта, в частности, «апельсин» как наименование объекта). Признаки характерные для понятия «фрукт» и специфические для апельсина выбраны относительно произвольно, только с точки зрения наибольшей наглядности принципа формирования ментального колеса

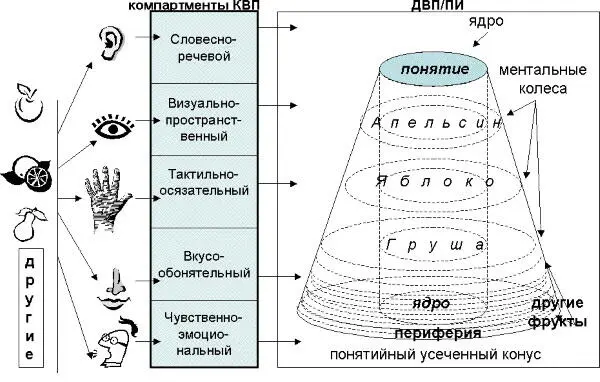

Но если человек осведомлен об апельсине, то его вид, запах, вкус и т. п. возбуждают в ДВП ранее активированное ментальное колесо или его части. Аналогично тому, как описано формирование ментального колеса для апельсина, могут формироваться и ментальные колеса, например, для других фруктов: яблок, груш и т. п. Только когда у человека активировалось достаточно большое число моделей единичных сходных объектов в виде ментальных колес, может возникнуть в интеллекте понятийная структура ( второй этап ) ( рис. 15.11 ).

Рис. 15.11.Понятие усеченный конус, верхнее основание которого отражает «понятие», то есть набор свойств (познавательных моделей), характерных для всех объектов (то есть типичные). В связи с чем верхнее основание как бы проецируется на каждое из нижележащих ментальных колес отдельных объектов, составляя у них ментальное ядро. За пределами ядра – периферия ментального кольца. Чем меньше у объекта отличающихся от понятия индивидуальных признаков, тем он более типичный представитель и, соответственно, ближе к вершине. И наоборот. На рисунке, апельсин в большей степени фрукт, чем груша, так как у него меньше периферия ментального кольца, чем у груши

Понятие потому объединяет объекты в группу, что в его определении перечисляются свойства, которыми обладают все объекты группы. При этом весь перечень общих свойств в понятии, может и не встречаться у какого-либо отдельного объекта группы. В этом отношении понятие отличается от объекта, так как оно может быть так определено, что ни одно природное явление ему не соответствует. Например, в природе нет такого объекта, который определяется понятием многоугольник, а встречаются лишь фигуры, со строго определенным числом углов. Понятия могут быть не только общепринятыми, но и субъективными, когда человек объединяет предметы по своему усмотрению (мое или чужое, например).

Итак, представление объекта в ДВП, в котором участвуют все органы чувств, метафорически изображено в виде комплекса связанных друг с другом познавательных моделей, составляющих ментальное колесо ( рис. 15.9). Тогда те познавательные модели объекта, которые включены в определение понятия, будем размещать в центральном круге ментального колеса и назовем его ядром ( рис. 15.10 ). Остальные познавательные модели объекта, отражающие его отличительные от группы свойства, разместим на периферии ментального колеса, то есть вне ядра. Например, через слуховой анализатор относительно апельсина могут быть восприняты слова «апельсин» и «фрукт». Слово «апельсин» отражает его отличительную черту как фрукта, и поэтому соответствующая этому слову познавательная модель расположена на периферии словестно-речевого сектора ментального колеса. Словом «фрукт» называют и яблоко, и грушу и многих других представителей понятия фрукт, а, следовательно, познавательная модель «слово фрукт» должна быть размещена в его ядре и тоже в словестно-речевом секторе. Аналогично и другие признаки апельсина, которые в виде активаторов поступают в ДВП, например, через орган зрения: «оранжевый» цвет – периферия, а «яркий» цвет – ядро визуально пространственного сектора, если мы считаем что всем фруктам свойственная яркая окраска и лишь апельсину – оранжевый цвет ( рис. 15.10 ). Представление ментальной структуры в виде ментального колеса нужно нам для максимально наглядной интерпретации теорий психологов о деятельности мозга. В дальнейшей, дадим ментальной структуре более правдоподобную, то есть менее метафоричную, интерпретацию в виде нейронной сети.

Описанное ментальное колесо объекта является основным строительным элементом понятийной структуры. Понятийную структуру составляет набор объектов (апельсин, яблоко, груша и т. п.), обладающих общими свойствами, которые отражены в понятии (фрукт). Поскольку каждому объекту соответствует ментальное колесо, то объекты, входящие в понятие, естественно изобразить в виде горки таких колес, верхнее из которых представляет понятие (ядро без периферии) ( рис. 15.11 ). Далее объекты, которые имеют наименьшее число отличительных признаков, разместим ближе к вершине горки (понятию). В результате у нас получится усеченный конус ментальных колес, верхним основанием которого является понятие, а на нижнем основании находится ментальное колесо с наибольшим числом отличительных признаков. Стержнем понятийного конуса являются ядра ментальных колес, которые представляют собой проекцию верхнего ментального колеса (определение), на нижележащие ментальные колеса. Итак, метафорически представлена метальная понятийная структура в виде понятийного усеченного конуса ( рис. 15.11 ).

Такие понятийные конусы присутствуют в интеллекте человека с рождения, но они не активированы, то есть являются частью ПИ. В отличие от простых познавательных моделей, активирование понятийного конуса происходит не сразу. Вначале должны быть активированы ментальные кольца отдельных объектов. При активации каждого отдельного кольца возбуждаются отличительные познавательные модели (будущая периферия) и общие (будущее ядро). Естественно допустить, что когда предъявление человеку разных объектов вызывает в ДВП возбуждение одной и той же группы познавательных моделей, то, в конечном счете, эта, более часто возбуждающаяся структура, объединяется в отдельный комплекс моделей, которые и формируют стержень понятийного конуса. При достаточном, индивидуально определяемом, числе ментальных колец, сосредоточенных вокруг стержневого комплекса моделей, активируется понятийный конус в целом, с ранжированием ментальных колец (широкие внизу, а узкие наверху) и кольцом-понятием на верхнем основании ( рис. 15.11 ).

Предстадия понятийного конуса – «незрелый» понятийный конус, ядром ментальных колец которого выступает прототип. Прототип – комбинация наиболее частых, типичных сенсорно-визуальных признаков, хранящихся в памяти и позволяющих принимать решения о степени соответствия определенных признаков объекта тому или иному понятию (Rosch, 1973, 1978). То есть прототип, это типичный объект, который в дальнейшем выступает в качестве основы для образования нового понятия. Например, если спросить, что в большей мере является фруктом – яблоко, апельсин или груша, то большинство жителей средней полосы России ответят, что апельсин. То есть апельсин для них является прототипом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: