Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Название:Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-388-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении краткое содержание

Книга предназначена для практических психологов, дефектологов, логопедов и педагогов.

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заключение: нейропсихологическое обследование выявляет низкую нейродинамику протекания психических процессов, слабость контрольных и регуляторных функций, несформированность двигательной сферы (прежде всего, пространственного и кинетического факторов) в сочетании со слабостью акустического гнозиса и зрительной памяти на фоне достаточно хорошо развитых речевой и интеллектуальной сфер.

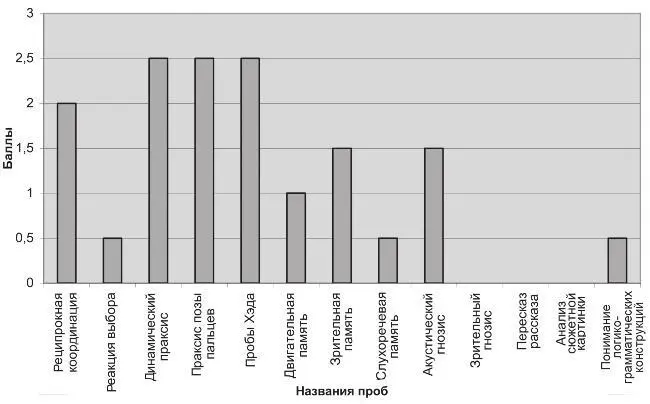

Более подробно количественную оценку данных нейропсихологического обследования Никиты по каждой из проб можно увидеть на данном графике (рис. 38).

Рис. 38. Нейропсихологический профиль в начале курса коррекции

Анализируя данный график, можно отметить несколько основных пиков:

1. Несформированность всех основных видов праксиса и межполушарного взаимодействия в двигательной сфере.

2. Несформированность зрительной памяти.

3. Несформированность акустического гнозиса.

Программа коррекции

Исходя из подробно собранного материала, касающегося всех сторон, обусловливающих проблемы мальчика, нами была выстроена следующая программа нейропсихологической коррекции.

Цели и мишени коррекции

1. Оптимизация процессов обучения:

1.1. Формирование межполушарного взаимодействия.

1.2. Формирование контроля во всех сферах ВПФ, в частности, в двигательной и когнитивной.

1.3. Формирование пространственных функций.

1.4. Формирование модально-специфической зрительной формы памяти.

1.5. Повышение уровня нейродинамики.

1.6. Активизация кинестетического анализа.

1.7. Формирование неречевого акустического гнозиса.

2. Гармонизация эмоционально-волевой сферы ребенка:

2.1. Редукция манипуляторного типа общения со значимыми взрослыми, формирование нормальной системы привязанности.

2.2. Создание ситуации адекватного делового межличностного общения ребенка с другими взрослыми и детьми.

2.3. Формирование адекватного уровня самооценки, а также умения справляться со своими эмоциями и контролировать их.

3. Выстраивание более адекватной системы внутрисемейных взаимоотношений:

3.1. Формирование позитивно настроенного отношения няни к ребенку.

3.2. Обязательное прохождение родителями курса семейной психотерапии.

Таким образом, мы видим сочетание непосредственно нейропсихологических задач коррекции с общими психологическими и психотерапевтическими целями. Именно такой комплексный подход, по нашему замыслу, может привести к наиболее значимым и устойчивым результатам.

Методы коррекции

Мы использовали «Метод замещающего онтогенеза», предложенный А.В. Семенович и Б.А. Архиповым (Семенович, 2007), модифицированный в нашем центре. Основным принципом этого метода является замещение неполноценно пройденных основных стадий онтогенеза ребенка новыми, адекватно проработанными на занятиях. Главным в данном случае становится акцент на двигательную составляющую любой ВПФ. С помощью особым образом подобранной гимнастики последовательно прорабатываются внутри– и межполушарные связи, позволяющие ребенку оптимально и более емко использовать мозговые ресурсы.

Однако в отличие от метода замещающего онтогенеза, методы двигательной коррекции сочетались у нас на каждом занятии с методами когнитивной коррекции, позволяющими более направленно заниматься коррекцией отдельных составляющих ВПФ. Мы следовали следующим основным принципам когнитивной коррекции (Глозман, 2009):

1. Коррекция – это не обучение, не тренинг, а формирование базовых психических процессов: в данном конкретном случае это – пространственные функции, акустический гнозис и другие звенья функциональной системы, необходимые для функционирования любой ВПФ.

2. Развитие недостаточно сформированных функций должно опираться на более сильные. Для нас такими сильными сторонами стали интеллектуальная и вербальная сфера. Каждое новое действие необходимо у Никиты вначале подробно проговаривать, последовательно переводя такое вербальное опосредствование во внутренний план ребенка.

3. Коррекция всегда начинается с фоновых звеньев: нейродинамики, контроля, регуляции.

4. Все нейропсихологические приемы необходимо обеспечить постепенным усложнением заданий с постепенным уменьшением помощи педагога.

5. Для снятия страха перед обучением, повышения мотивации и уровня творческого потенциала необходимо использовать игровые методы коррекции.

Каждый из применяемых методов коррекции воздействовал не на одну, а на разные психические функции, ниже мы их описываем, группируя по основной «мишени».

1. Формирование межполушарного взаимодействия.

• Поочередное либо одновременное рисование обеими руками.

• Выполнение обеими руками различных действий (например, одна рука гладит себя по животу, другая хлопает по голове и т. д.).

• Перенос позы пальцев с одной руки на другую с закрытыми глазами.

• Игра « Вкладыши» с закрытыми глазами: одна рука ощупывает фигурки, другая также на ощупь ищет им соответствующее по форме место на поле (в качестве примера можно использовать доски Сегена).

2. Формирование контроля во всех сферах ВПФ, в частности, в двигательной и когнитивной.

• Все игры с правилами, фиксируемыми на начальном этапе игры, например, «мяч на счет»: два игрока считают от 1 до 100, не произнося вслух запрещенную одну или несколько цифр, а также все числа, в состав которых эта цифра входит, перекидывая друг другу мяч по очереди, таким образом мы вводим дополнительную форму контроля за своим двигательным актом.

• « Двигательный марш» – необходимо попасть хлопком в ладоши на нужный шаг: в первую серию шагов хлопок на первый шаг, во вторую серию шагов хлопок на второй шаг, затем на третий и на четвертый.

• « Болгария» – в ответ на любые вопросы ребенку жесты «да» и «нет» показываются наоборот (говорим, что как в Болгарии).

• « Мяу-карты» – животные, разделены на группы, у каждой из которых имеется свой звук и свое движение. Кто быстрее вспомнит, как правильно обозначается животное данной группы, тот победил. В данном случае контроль представляет собой необходимость вовремя отследить и затормозить ненужное движение, что осложняется наличием временных ограничений.

• « Графический диктант» – под диктовку психолога ребенок в тетради рисует по клеткам конструкцию: 2 клеточки вверх, 2 клеточки вправо и т. д. Возможные усложнения контроля: количество клеточек не называется, а простукивается (тренировка акустического внимания), либо пара координат меняется местами (праволево, верх-низ), то есть необходимо нарисовать «наоборот».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: