Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кто от меча . Давайте начнем с травм, избавиться от которых сложнее всего именно потому, что они не случайны, – с убийств. Везде и всегда (за исключением периодов двух мировых войн) от рук убийц гибло больше людей, чем на полях сражений [495] Убийства смертоноснее войн: Pinker 2011, p. 221; see also p. 177, table 13–1. Обновленные данные и визуализация уровня убийств: Igarapé Institute’s Homicide Monitor, https://homicide.igarape.org.br/ .

. В богатом на войны 2015 году это соотношение было 4,5 к 1; обычно же оно составляет 10 к 1 и выше. В прошлом убийства представляли собой еще более распространенную угрозу. В средневековой Европе феодалы вырезали крепостных своих врагов, аристократы и их приспешники дрались на дуэлях, разбойники и бандиты с большой дороги убивали ограбленных, а простые люди из-за мелких обид кидались друг на друга с ножами прямо за обеденным столом [496] Средневековое насилие: Pinker 2011, pp. 17–18, 60–75; Eisner 2001, 2003.

.

Однако в ходе масштабного исторического сдвига, который немецкий социолог Норберт Элиас назвал «процессом цивилизации», жители Западной Европы примерно с XIV века начали разрешать свои споры менее жестокими способами [497] Процесс цивилизации: Eisner 2001, 2003; Elias 1939/2000; Fletcher 1997.

. Элиас видит причину этих перемен в формировании из средневекового лоскутного одеяла графств и герцогств централизованных королевств: «королевский мир» пресекал распри, разбой и феодальную вольницу. Позже, в XIX веке, профессионализация борьбы с преступностью зашла еще дальше благодаря возникновению муниципальных полиций и системы состязательного судопроизводства. На протяжении этих веков в Европе возникла и инфраструктура дальней торговли, как материальная – в виде более совершенных дорог и средств передвижения, так и финансовая – в виде системы денежного оборота и сделок. Добрая торговля разрасталась, и чистый грабеж – игра с нулевой суммой – уступил место обмену товарами и услугами – игре с положительной суммой. Люди оказывались все крепче связаны друг с другом коммерческими и профессиональными обязательствами, которые регулировались законами и прочими формальными правилами. Поведенческие нормы сдвинулись от брутальной культуры чести, требующей реагировать на оскорбление насилием, к джентльменской культуре достоинства, где статус зарабатывался демонстрацией порядочности и самообладания.

Специалист по исторической криминологии Мануэль Айснер собрал массив данных об убийствах в Европе, подтвердивший гипотезу, обнародованную Элиасом в 1939 году [498] Айснер и Элиас: Eisner 2001, 2014a.

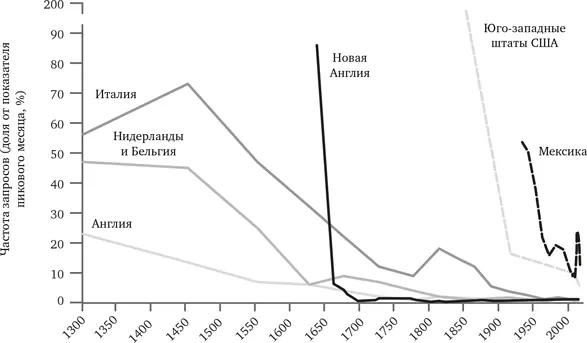

. (Уровень убийств – самый надежный показатель частоты насильственных преступлений: труп в любом случае трудно не заметить. Кроме того, уровень убийств хорошо коррелирует с уровнем других насильственных преступлений – грабежей, причинений телесных повреждений и изнасилований.) Айснер доказывает, что гипотеза Элиаса в целом верна, причем не только для Европы. Как только некое правительство вводит в пограничном регионе верховенство права и побуждает местное население интегрироваться в основанное на торговле общество, уровень насилия падает. На рис. 12–1 я привожу данные Айснера, касающиеся Англии, Нидерландов и Италии, присовокупив к ним свежие сведения вплоть до 2012 года; тенденции в других западноевропейских странах мало от них отличаются. Я составил аналогичные графики и для некоторых регионов Северной Америки, куда закон и порядок пришли много позже: Новой Англии, юго-западных штатов США (так называемого «Дикого Запада») и Мексики, которая известна своим насилием и сегодня, но была гораздо опаснее в прошлом.

Вводя концепцию прогресса, я отметил, что ни одну прогрессивную тенденцию нельзя считать необратимой, и уровень насильственных преступлений – хорошая тому иллюстрация. Начиная с 1960-х годов западные демократии пережили бум межличностного насилия, сведший на нет сто лет прогресса [499] Бум преступности в 1960-х: Latzer 2016; Pinker 2011, pp. 106–16.

. Наиболее значительным он был в США, где уровень убийств взлетел в два с половиной раза. Американская политическая жизнь и условия существования в городах страны полностью изменились из-за распространенного (и отчасти обоснованного) страха преступности. Однако это отступление прогресса преподносит нам уроки, касающиеся самой его природы.

На протяжении всех десятилетий разгула преступности эксперты постоянно заявляли, что ничего с нею поделать невозможно. Преступность, мол, вплетена в ткань жестокого американского общества, и ее нельзя поставить под контроль, не решив коренных проблем расизма, бедности и неравенства. Этот вид исторического пессимизма можно назвать «коренизмом» (root-causism): он сводится к псевдоглубокомысленной идее, что любой социальный недуг – симптом некой глубинной нравственной болезни и его невозможно лечить отдельно, не воздействуя на коренные причины [500] Коренизм: Sowell 1995.

. Беда с коренизмом не в том, что проблемы реального мира просты, а скорее в обратном: они еще сложнее, чем предполагает типичная теория коренной причины, особенно теория, основанная не на цифрах, а на морализаторстве. Часто они настолько сложны, что снятие симптома может быть наилучшим подходом к той или иной проблеме, потому что оно не требует понимания всех хитросплетений реальных причин. И более того, выяснив, какие именно меры снимают симптом, мы можем проверить нашу гипотезу о самих его причинах, вместо того чтобы просто принимать ее на веру.

РИС. 12–1. Смертность в результате убийств, Западная Европа, США и Мексика, 1300–2015

Источники: Англия, Нидерланды и Бельгия, Италия, 1300–1994:Eisner 2003, представлено на графике 3–3 в Pinker 2011. Англия, 2000–2014:Бюро национальной статистики Великобритании. Италия и Нидерланды, 2010–2012:United Nations Office on Drugs and Crime 2014. Новая Англия (Новая Англия, только белые, 1636–1790; Вермонт и Нью-Гемпшир, 1780–1890):Roth 2009, представлено на графике 3–13 в Pinker 2011. Юго-западные штаты США (Аризона, Невада и Нью-Мексико), 1850 и 1914:Roth 2009, представлено на графике 3–16 в Pinker 2011; 2006 и 2014: Общие криминальные сводки ФБР. Мексика: Карлос Вилалта, личное сообщение, данные исходно из Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2016 и Botello 2016, усреднены по десятилетиям до 2010 г.

Если говорить конкретно о взрыве преступности 1960-х годов, даже общеизвестных фактов достаточно, чтобы опровергнуть теорию коренной причины. Это было десятилетие укрепления гражданских прав и экономического бума: влияние расизма резко падало (глава 15), а низкие уровни неравенства и безработицы тех лет вызывают сегодня ностальгию [501] Сокращение расизма в 1960-х: Pinker 2011, pp. 382–94.

. 1930-е, напротив, были десятилетием Великой депрессии, дискриминационных законов Джима Кроу и ежемесячных линчеваний, но общий уровень насильственных преступлений резко снижался. Теория коренной причины была окончательно искоренена, когда события приняли абсолютно неожиданный для всех оборот. С 1992 года уровень убийств в США быстро падал, несмотря на усиливающееся неравенство, а в годы Великой рецессии, начавшейся в 2007 году, этот процесс зашел еще дальше (рис. 12–2) [502] Великий спад преступности в США: Latzer 2016; Pinker 2011, pp. 116–27; Zimring 2007. Всплеск 2015 года был, скорее всего, отчасти вызван ослаблением полицейского контроля, последовавшим за широко освещаемыми протестами против применения полицией оружия в 2014 году; L. Beckett, “Is the ‘Ferguson Effect’ Real? Researcher Has Second Thoughts,” The Guardian, May 13, 2016; H. Macdonald, “Police Shootings and Race,” Washington Post, July 18, 2016. Причины, по которым всплеск 2015 года вряд ли означает прекращение тенденции предыдущих лет: B. Latzer, “Will the Crime Spike Become a Crime Boom?” City Journal, Aug. 31, 2016, https://www.city-journal.org/html/will-crime-spike-become-crime-boom-14710.html .

. В Англии, Канаде и большинстве других промышленно развитых стран в последние два десятилетия также отмечается снижение уровня убийств. (В Венесуэле же, напротив, за годы правления режима Чавеса и Мадуро неравенство сократилось, а уровень убийств резко повысился [503] Между 2000 и 2013 гг. индекс Джини в Венесуэле снизился с 0,47 до 0,41 (UN’s World Income Inequality Database, https://www.wider.unu.edu/ ), а уровень убийств вырос с 32,9 до 53,0 на 100 000 (Igarapé Institute’s Homicide Monitor, homicide.igarape.org.br ).

.) Хотя данные для мира в целом доступны только для нового тысячелетия и включают в себя грубые оценки, касающиеся стран, статистика по которым полностью отсутствует, похоже, что и тут наблюдается та же картина: с 8,8 убийств на 100 000 человек в 2000 году до 6,2 в 2012-м. Это значит, что сегодня живы 180 000 человек, которые должны были быть убиты только за прошлый год, если бы число убийств в мире сохранялось на уровне двенадцатилетней давности [504] Источники оценок ООН перечислены в подписи к рис. 2–12. Используя кардинально отличные методы, проект «Глобальное бремя болезней» (Murray et al. 2012) утверждает, что всемирный уровень убийств снизился с 7,4 на 100 000 человек в 1995 году до 6,1 в 2015-м.

.

Интервал:

Закладка: