Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свойства полупосеребренного зеркала М таковы, что оно отражает в точности половину попадающих на него фотонов и пропускает остальную половину. Правильнее рассматривать это с точки зрения квантовой механики. Волновая функция фотона падает на зеркало и расщепляется на две волновых функции. Амплитуда отраженной части волны равна 1 /√ 2 , а амплитуда прошедшей части волны тоже равна 1 /√ 2 . Обе части волновой функции должны считаться «сосуществующими» (при нормальном описании вперед по времени) до того момента, когда предполагается имевшим место «наблюдение». В этой точке ситуация с одновременно сосуществующими альтернативами разрешается (в пользу одной или другой) фактически реализованной альтернативы с вероятностями, равными квадратам (модулей) соответствующих амплитуд, а именно ( 1 /√ 2 ) 2 = 1 / 2 в обоих случаях. После выполнения наблюдения вероятности отражения или прохождения фотона действительно оказываются равными одной второй.

Посмотрим теперь, как все это соотносится с нашим экспериментом. Предположим, что зарегистрирован факт излучения фотона лампой L . Волновая функция фотона расщепляется на зеркале и приходит в точку Р с амплитудой, равной 1 /√ 2 , поэтому фотоэлемент либо регистрирует фотон, либо не регистрирует его — и то и другое с вероятностью, равной одной второй. Другая часть волновой функции фотона попадает в точку А на лабораторной стене (см. рис. 8.3) и тоже с амплитудой 1 /√ 2 . Если фотоэлемент Р не регистрирует событие, то фотон следует считать попавшим в лабораторную стену в точке А . Если бы в точке А находился другой фотоэлемент, то он регистрировал бы фотон всякий раз, когда фотоэлемент Р не регистрирует фотон, и не регистрировал бы фотон всякий раз, когда фотоэлемент регистрирует фотон. В этом смысле нет никакой необходимости устанавливать фотоэлемент в точке А . Мы можем определить, что сделал бы фотоэлемент в точке А , будь он там установлен, просто глядя на фотоэлементы в точках L и Р .

Теперь должно стать ясно, как выполняются расчеты в квантовой механике. Зададимся вопросом:

«Если известно, что лампа L сработала, то какова вероятность того, что сработал фотоэлемент Р ?»

Для ответа на этот вопрос учтем, что имеется амплитуда, равная 1 /√ 2 для фотона, прошедшего путь LMP , и амплитуда, равная 1 /√ 2 , для фотона, прошедшего путь LMA . Возведя эти амплитуды в квадрат, получаем соответствующие вероятности, равные 1 / 2 и 1 / 2 , попадания фотона в точки Р и А соответственно. Следовательно, на наш вопрос квантовая механика дает ответ, равный

« одной второй ».

И действительно, именно такой результат получился бы в случае проведения реального эксперимента.

Мы могли бы с таким же успехом использовать экстравагантную процедуру «с обращенным вспять временем» и получили бы тот же самый результат. Предположим, что мы зафиксировали факт срабатывания фотоэлемента в точке Р . Рассмотрим направленную вспять во времени волновую функцию фотона в предположении, что фотон в конце концов приходит в точку Р . Отслеживая эволюцию процесса назад во времени, мы видим, что фотон движется назад от Р , пока не достигнет зеркала М . В этой точке происходит бифуркация волновой функции и мы имеем амплитуду 1 /√ 2 того, что фотон достигнет лампы L , и амплитуда 1 /√ 2 того, что фотон претерпит отражение в точке М и придет в другую точку на лабораторной стене, а именно в точку В на рис. 8.3. Возводя соответствующие амплитуды в квадрат, мы снова получаем для обеих вероятностей значения, равные одной второй. Следует, однако, отдавать себе отчет в том, на какие именно вопросы отвечают эти вероятности. А вопросы следующие: «Если известно, что лампа L сработала, то какова вероятность срабатывания фотоэлемента Р ?» — тот же самый вопрос, что мы рассматривали до этого; и более экстравагантный вопрос: «Какова вероятность срабатывания фотоэлемента Р при условии, что известен факт испускания фотона из стены в точке В ?»

Мы можем рассматривать оба ответа как экспериментально «правильные» в определенном смысле, хотя второй ответ (испускание фотона из стены) скорее представляет собой логическое умозаключение, а не результат реально выполненного ряда экспериментов! Однако ни один из этих вопросов не является обращением во времени того, что был задан выше. Обращенный вспять во времени вопрос звучал бы так:

«Если известно, что фотоэлемент Р сработал, то какова вероятность того, что сработала лампа L ?»

Отметим, что правильный экспериментальный ответ на этот вопрос — это никакая не « одна вторая », а

« единица ».

В случае срабатывания фотоэлемента нет практически никаких сомнений в том, что фотон пришел от лампы, а не от лабораторной стены! На наш обращенный во времени вопрос проведенный в рамках квантовой механики расчет дал нам абсолютно неверный ответ !

Отсюда следует, что правила R- части квантовой механики просто-напросто неприменимы к такого рода обращенным во времени задачам. Если мы хотим рассчитать вероятность прошлого состояния исходя из известного состояния в будущем, то применение стандартной R- процедуры , которая заключается в простом возведении в квадрат модуля квантово-механической амплитуды, приводит к неверным результатам. Эта процедура пригодна только для расчета вероятностей будущих событий исходя из прошлых событий — и в этом случае она работает великолепно! Поэтому я считаю совершенно очевидным, что R- процедура не может быть симметрична во времени (и, между прочим, вследствие этого не выводима из симметричной во времени процедуры U).

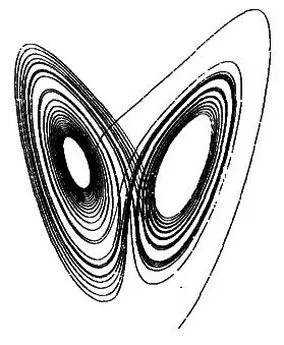

Многие могут посчитать, что причина этого противоречия с временно́й симметрией состоит в том, что второму началу термодинамики каким-то образом все же удалось пролезть в цепь рассуждений и привнести дополнительную асимметрию во времени, не описываемую процедурой возведения амплитуды в квадрат. Действительно, кажется, что любой физический измерительный прибор, способный реализовать R- процедуру , должен содержать элемент «термодинамической необратимости» — так, что энтропия возрастает всякий раз, когда имеет место измерение. Я думаю, что процесс измерения должен быть фундаментальным образом связан со вторым началом термодинамики. Более того, по-видимому попытки обратить вспять во времени целиком весь процесс квантово-механического эксперимента, вроде описанного выше (идеализированного) опыта, с регистрацией всех проведенных измерений, бессмысленны. Я не задавался вопросом о том, как далеко мы можем пойти по пути действительного обращения эксперимента во времени. Меня интересовала только применимость этой замечательной квантово-механической процедуры, которая дает правильные вероятности через вычисление квадратов модулей амплитуд. Поразительно, что эта простая процедура применима в направлении от прошлого к будущему и при этом не требует никакой дополнительной информации о системе. Действительно, невозможность повлиять на эти вероятности, которые в квантовой теории являются абсолютно случайными , представляет собой одну из неотъемлемых частей рассматриваемой теории! Однако попытка применить те же самые процедуры в направлении от будущего к прошлому (т. е. не для предсказания будущего, а для установления прошлого) приводит к результату неверному до удивления. Можно приводить сколько угодно оправданий, смягчающих обстоятельств и других доводов для объяснения того, почему процедура возведения амплитуды в квадрат не дает правильных результатов в случае применения ее в направлении от будущего к прошлому, но факт остается фактом. А при рассмотрении ситуации от прошлого к будущему никакие оправдания попросту не нужны! Процедура R, в том виде, как она реально применяется , просто-напросто не является симметричной во времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: