Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред

- Название:7. Физика сплошных сред

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред краткое содержание

7. Физика сплошных сред - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полагают, что направленный вверх спин одного из электронов внутренней оболочки, который ответствен за магнетизм, стремится заставить спины электронов проводимости, витающих вокруг него, повернуться в противоположную сторону. Можно надеяться, что это ему вполне удастся, ибо электроны проводимости движутся в той же самой области, что и «магнитные» электроны. А поскольку они движутся то туда, то сюда, то могут передать свой приказ перевернуться «вверх ногами» спинам электронов других атомов; таким образом, «магнитный» электрон заставляет электрон проводимости направить спин в противоположную сторону, а тот в свою очередь заставляет следующий «магнитный» электрон направить свой спин противоположно его спину. Это двойное взаимодействие эквивалентно взаимодействию, стремящемуся выстроить два «магнитных» электрона в одном направлении. Иными словами, тенденция соседних спинов быть параллельными есть результат действия промежуточной среды, которая в некотором смысле стремится быть противоположной им обоим. Этот механизм не требует, чтобы все электроны проводимости были повернуты «вверх ногами». Достаточно, чтобы они лишь слегка стремились повернуться вниз, и шансы «магнитных» электронов повернуться вверх перевесят. Как полагают те исследователи, которые работали с этими вещами, это и есть тот механизм, который ответствен за ферромагнетизм. Но должен отметить, что вплоть до сегодняшнего дня никто не может вычислить величину l материала, зная просто, что в периодической системе элементов этот материал стоит, скажем, под номером 26. Короче говоря, мы все еще не можем понять явление до конца.

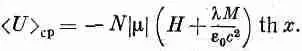

Теперь же продолжим рассуждения о нашей теории, а потом вернемся снова назад и обсудим некоторые ошибки избранного нами пути. Если магнитный момент какого-то электрона направлен вверх, то его энергия частично обусловлена внешним полем, а частично связана с тенденцией спинов быть параллельными. Поскольку при параллельных спинах энергия меньше, то эффект получается таким же, как и от «внешнего эффективного поля». Но помните, что обязано это не истинным магнитным силам, а более сложному взаимодействию. Во всяком случае, в качестве выражений для энергии двух спиновых состояний «магнитного» электрона мы примем уравнения (37.1). Относительная вероятность этих двух состояний при температуре Т пропорциональна exp[-энергия/kT], что можно записать как е ±х , где х= | m |(H+lM/e 0с 2)/kT. Если затем мы вычислим среднюю величину магнитного момента, то найдем (как и в предыдущей главе), что она равна

M=N | m |th x. (37.2)

Теперь я могу подсчитать внутреннюю энергию материала. Отметим, что энергия электрона в точности пропорциональна магнитному моменту, так что все равно, вычислять ли средний момент или среднюю энергию. Среднее значение энергии будет при этом

Но это не совсем верно. Выражение lM/e 0c 2представляет взаимодействие всех возможных пар атомов, а мы должны помнить, что каждую пару следует учитывать только один раз. (Когда мы учитываем энергию одного электрона в поле остальных, а затем энергию второго электрона в поле остальных, то мы еще раз учитываем часть первой энергии.) Поэтому выражение взаимодействия мы должны разделить на 2 и наша формула для энергии приобретет вид

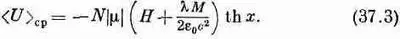

В предыдущей главе мы обнаружили одну очень интересную особенность: для каждого материала ниже определенной температуры существует такое решение уравнений, при котором магнитный момент не равен нулю даже в отсутствие внешнего намагничивающего поля. Если в уравнении (37.2) мы положим Н=0, то найдем

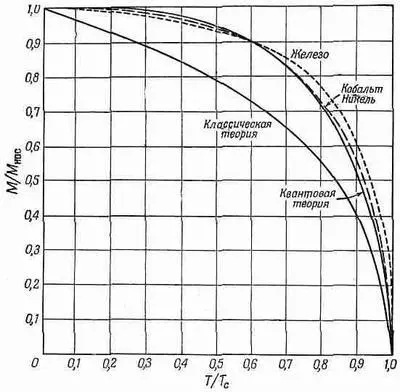

где М нас=N|m| и T c = |m|lM нас ./ke 0 c 2 . Решив это уравнение (графически или каким-то другим способом), мы найдем, что отношение М/М нас как функция от T/T c представляет кривую, названную на фиг. 37.1 «квантовая теория».

Фиг. 37.1. Зависимость спонтанной намагниченности (Н=0) ферромагнитных кристаллов от температуры.

Пунктирная кривая «Кобальт, Никель» — это полученная экспериментально кривая для кристаллов этих элементов. Теория и эксперимент находятся в разумном согласии. Там же представлены результаты классической теории, в которой вычисления проводились в предположении, что атомные магнитики могут иметь всевозможные ориентации в пространстве.

Можете убедиться, что это предположение приводит к предсказаниям, которые весьма далеки от экспериментальных данных.

Даже квантовая теория недостаточно хорошо описывает наблюдаемое поведение при высоких и низких температурах. Причина этого отклонения заключена в принятом нами довольно грубом приближении: мы предполагали, что энергия атома зависит лишь от средней намагниченности соседних с ним атомов. Другими словами, каждый атом со спином, направленным вверх, находящийся по соседству с данным атомом, из-за квантовомеханического эффекта выстраивания вносит свой вклад в энергию. А сколько таких атомов? В среднем это измеряется величиной намагниченности, но это только в среднем. Может оказаться, что для какого-то одного атома спины всех его соседей направлены вверх. Тогда его энергия будет выше средней. У другого же спины некоторых соседей направлены вверх, а некоторых — вниз, а среднее может быть нулем, и тогда никакого вклада в энергию вообще не будет и т. д. Из-за того что атомы в разных местах имеют различное окружение с различным числом направленных вверх и вниз спинов, нам следовало бы воспользоваться более сложным способом усреднения. Вместо того чтобы брать один атом, подверженный среднему влиянию, нам следовало бы взять каждый атом в его реальной обстановке, подсчитать его энергию, а затем найти среднюю энергию. Но как же все-таки определить, сколько соседей атомов направлено вверх, а сколько — вниз? Это как раз и нужно вычислить, но здесь мы сталкиваемся с очень сложной задачей внутренних корреляций,— задачей, которую никому еще не удавалось решить. Эта животрепещущая и интригующая проблема в течение многих лет волновала умы физиков; по этому вопросу писалось множество статей крупнейшими учеными, но и они не могли найти полного решения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)