Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред

- Название:7. Физика сплошных сред

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред краткое содержание

7. Физика сплошных сред - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оказывается, что при низких температурах, когда почти все атомные магниты направлены вверх и лишь некоторые направлены вниз, задача решается довольно легко; то же самое можно сказать и о высоких температурах, значительно превышающих температуру Кюри Т с , когда почти все они направлены совершенно случайно. Часто легко вычислить небольшие отклонения от некоторой простой идеализированной теории, и довольно ясно, почему такие отклонения имеются при низких температурах. Физически понятно, что по статистическим причинам намагниченность при высоких температурах должна исчезать. Но точное поведение вблизи точки Кюри никогда во всех подробностях не было установлено. Это очень интересная задача, над которой стоит потрудиться, если когда-нибудь вам вздумается взяться за еще не решенную проблему.

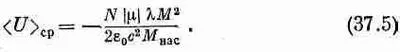

§ 2. Термодинамические свойства

В предыдущей главе мы заложили основу, необходимую для вычисления термодинамических свойств ферромагнитных материалов. Они, естественно, связаны с внутренней энергией кристалла, которая обусловлена взаимодействием между различными спинами и определяется формулой (37.3). Для нахождения энергии, связанной со спонтанной намагниченностью (ниже точки Кюри), мы можем в уравнении (37.3) положить Н=0 и, заметив, что thx=М/М нас, найти, что средняя энергия пропорциональна М 2 :

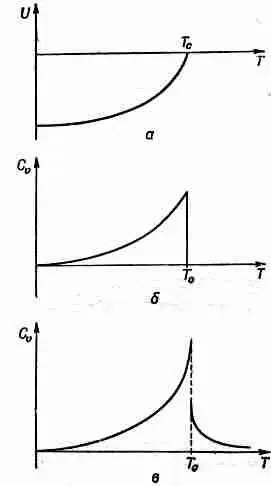

Если мы теперь построим график зависимости намагниченности от температуры, то получим кривую, которая описывается отрицательным квадратом функции (37.1) и представлена на фиг. 37.2, а. Если бы мы измеряли удельную теплоемкость такого материала, то получили бы кривую (фиг. 37.2, б), которая представляет производную кривой, изображенной на фиг. 37.2, а.

Фиг. 37.2. Энергия в единице объема и удельная теплоемкость ферромагнитного материала.

С увеличением температуры эта кривая медленно растет, но затем при Т = Т с неожиданно падает до нуля. Резкое падение вызвано изменением наклона кривой магнитной энергии, и кривая ее производной попадает прямо в точку Кюри. Таким образом, совершенно без магнитных измерений, лишь наблюдая за термодинамическими свойствами, мы бы смогли установить, что внутри железа или никеля что-то происходит. Однако как из эксперимента, так и из улучшенной теории (с учетом внутренних флуктуации) следует, что эти простые кривые неправильны и что истинная картина на самом деле более сложна. Пик этих кривых поднят выше, а падение до нуля происходит несколько медленнее. Даже если температура достаточно велика, так что спины в среднем распределены совершенно случайно, все равно попадаются области с определенным значением намагниченности, и спины в этих областях продолжают давать небольшую дополнительную энергию взаимодействия, которая медленно уменьшается с ростом температуры и увеличением беспорядка. Так что реальная кривая выглядит так, как показано на фиг. 37.2, в. Одна из целей физики сегодняшнего дня — найти точное теоретическое описание удельной теплоемкости вблизи точки перехода Кюри — захватывающая проблема, не решенная до сих пор. Естественно, что эта проблема очень тесно связана с формой кривой намагничивания в той же самой области.

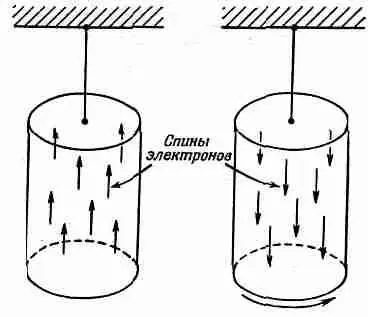

Опишем теперь некоторые эксперименты, отнюдь не термодинамического характера, которые показывают, что мы все же в каком-то смысле правы в нашей интерпретации магнетизма. Когда материал при достаточно низких температурах намагничен до насыщения, то М очень близка к М нас, т. е. почти все спины, равно как и магнитные моменты, параллельны. Это можно проверить экспериментально. Предположим, что мы подвесили магнитную палочку на тонкой струне, а затем окружили ее катушкой, так что можем менять магнитное поле, не притрагиваясь к магниту и не прикладывая к нему никакого момента сил. Это очень трудный эксперимент, ибо магнитные силы столь велики, что любая нерегулярность, любой перекос или несовершенство в железе могут дать случайный момент. Однако такой эксперимент был выполнен со всей необходимой аккуратностью и роль случайных моментов была сведена до минимума. С помощью магнитного поля катушки, которая окружает палочку, мы сразу можем перевернуть все магнитные моменты. Когда мы это проделаем, то заодно «сверху вниз» перевернутся и все моменты количества движения, связанные со спином (фиг. 37.3).

Фиг. 37.3. При перемагничивании железного бруска он приобретает некоторую угловую скорость.

Но поскольку момент количества движения должен сохраняться, то, когда все спины перевернулись, момент количества движения палочки должен измениться в противоположную сторону. Весь магнит должен начать вращаться. Это произошло на самом деле. Когда опыт был проделан, то было обнаружено слабое вращение магнита. Мы можем измерить полный момент количества движения, переданный всему магниту, который просто равен произведению N на h и на изменение момента количества движения каждого спина. Оказалось, что измеренное этим способом отношение момента количества движения к магнитному с 10%-ной точностью совпадает с нашими вычислениями. На самом деле в наших вычислениях мы исходили из того, что атомный магнетизм целиком обязан электронным спинам, однако в большинстве материалов есть еще и орбитальное движение. Орбитальное движение связано с решеткой, но она дает в магнетизм вклад не более нескольких процентов. Действительно, если взять M нас =Nm и для плотности железа взять значение 7,9, а для m—момент электрона, связанный с его спином, то для магнитного поля получим насыщение около 20 000 гс. Однако опыт показывает, что на самом деле оно имеет значение вблизи 21500 гс. Ошибка в 5 или 10% возникает как раз из-за того, что мы пренебрегли вкладами орбитальных моментов. Таким образом, небольшое расхождение с гиромагнитными измерениями совершенно понятно.

§ 3. Петля гистерезиса

Из нашего теоретического анализа мы заключили, что магнитные материалы ниже некоторой температуры должны становиться спонтанно намагниченными, так что все магнитики в них должны смотреть в одном и том же направлении. Однако для обычного куска ненамагниченного железа это, как мы знаем, неверно. Почему железо не намагничивается все целиком? С помощью фиг. 37.4 я могу объяснить вам это. Допустим, что все железо было бы одним большим кристаллом такой формы, как показано на фиг. 37.4, а, и этот кристалл целиком намагнитился бы в одном направлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)