Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред

- Название:7. Физика сплошных сред

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред краткое содержание

7. Физика сплошных сред - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

выражает сохранение массы жидкости: это гидродинамическое уравнение непрерывности. В нашем приближении, т. е. в приближении несжимаемой жидкости, плотность r постоянна и уравнение непрерывности превращается просто в

(С·v)=0. (40.3)

Дивергенция скорости жидкости v, как и магнитного поля В, равна нулю. (Гидродинамические уравнения очень часто оказываются аналогичными уравнениям электродинамики; вот почему мы сначала изучали электродинамику. Некоторые предпочитают другой путь, считая, что сначала следует изучать гидродинамику, чтобы потом было легче понять электричество. На самом же деле электродинамика гораздо проще, чем гидродинамика.)

Следующее уравнение мы получим из закона Ньютона; оно говорит нам, как происходит изменение скорости в результате действия сил. Произведение массы элемента объема жидкости на ускорение должно быть равно силам, действующим на этот элемент. Выбирая в качестве элемента объема единичный объем и обозначая силу, действующую на единичный объем, через f, получаем

rX(Ускорение)= f.

Плотность сил можно записать в виде суммы трех слагаемых. Одно из них, силу давления на единицу объема — ( С p), мы уже рассматривали. Но есть еще действующие на расстоянии «внешние» силы, подобные тяжести или электричеству. Если эти силы консервативные с потенциалом, отнесенным к единице массы, равным j, то они приводят к плотности сил —r(Сj). (Если же внешние силы не консервативные, то мы вынуждены писать внешнюю силу, приходящуюся на единицу объема, как f внешн.) Кроме нее, на единицу объема действует еще одна «внутренняя» сила, которая возникает из-за того, что в текущей жидкости могут действовать сдвиговые силы. Они называются силами вязкости, и мы будем обозначать их через f вязк. Тогда наше уравнение движения приобретает вид

rX(Ускорение)=-( Сp)-r(Сj)+ f вязк. (40.4)

В этой главе мы будем предполагать, что наша вода «жидкая» в том смысле, что ее вязкость несущественна, так что слагаемое f вязкбудет опускаться. Выбрасывая слагаемое с вязкостью, мы делаем приближение, которое описывает некое идеальное вещество, а не реальную воду. Об огромной разнице, возникающей в зависимости от того, оставляем ли мы слагаемое с вязкостью или нет, в свое время хорошо знал Джон фон Нейманн. Известно ему было и то, что во времена наибольшего расцвета гидродинамики, т. е. примерно до 1900 г., основные усилия были направлены на решение красивых математических задач в рамках именно этого приближения, которое ничего не имеет общего с реальными жидкостями. Поэтому теоретиков, которые занимались подобными веществами, он называл людьми, изучающими «сухую воду». Они отбрасывали важнейшее свойство жидкости. Именно потому, что в этой главе мы при наших вычислениях тоже этим свойством будем пренебрегать, я озаглавил ее «Течение «сухой» воды». А обсуждение настоящей, «мокрой» воды мы отложим до следующей главы.

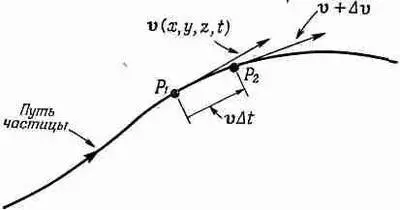

Если мы отбросим f вязк, то в уравнении (40.4) все нам известно, за исключением выражения для ускорения. Может показаться, что формула для ускорения частиц жидкости должна быть очень простой, ибо очевидно, что если v — скорость частицы в некотором месте жидкости, то ускорение ее будет просто равно дv//дt. Но это совсем неверно, и по довольно хитрой причине. Производная дv/дt выражает изменение скорости v (х, у, z, t) в фиксированной точке пространства. А нам нужно знать, как изменяется скорость данной капельки жидкости. Представьте, что мы пометили одну капельку воды цветной краской и можем наблюдать за ней. За маленький интервал времени At эта капелька продвинется в другое положение. Если капелька движется по некоторому пути, изображенному на фиг. 40.4, то за промежуток Dt она из точки Р 1 переместится в точку Р 2.

Фиг. 40.4. Ускорение частицы жидкости.

Фактически в направлении оси х она передвинется на расстояние v x Dt, в направлении оси у — на расстояние v у Dt, а в направлении оси z — на расстояние v z Dt. Мы видим, что если v (х, у, z, t) — скорость частицы в момент t, то скорость той же самой частицы в момент t+Dt представляет величину v (х + D x, у + Dy, z+ D z, t + Dt), причем

Dx=v x Dt, Dy=v y Dt и Dz=v z Dt.

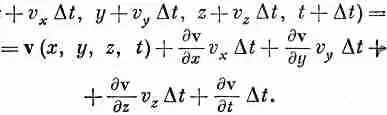

Из определения частных производных [вспомните уравнения гл. 2, вып. 5] мы с точностью до членов первого порядка получаем

Ускорение же Dv/Dt будет равно

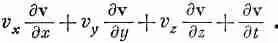

Считая С вектором, это можно записать символически:

Обратите внимание, что, даже когда дv/дt =0, т. е. когда скорость в данной точке не изменяется, ускорение все же останется. Примером может служить вода, текущая с постоянной скоростью по кругу: она ускоряется даже тогда, когда скорость в данной точке не изменяется. Причина, разумеется, состоит в том, что скорость данной капельки воды, которая первоначально находилась в одной точке, моментом позднее будет иметь другое направление — это центростремительное ускорение.

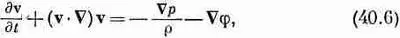

Остальная часть нашей теории — чисто математическая: нахождение решения уравнения движения, полученного подстановкой ускорения (40.5) в (40.4), т. е.

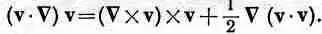

где слагаемое с вязкостью уже выброшено. Воспользовавшись известным тождеством из векторного анализа, это уравнение можно переписать по-другому:

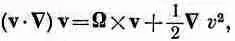

Если определить новое векторное поле Wкак ротор скорости v, т. е.

то векторное тождество можно записать так:

Интервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)