Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты

- Название:3. Излучение. Волны. Кванты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты краткое содержание

3. Излучение. Волны. Кванты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Точно такое же устройство годится и для света! Только вместо проволок берут стеклянную пластинку и наносят на нее ряд штрихов так, чтобы каждый из них рассеивал свет иначе, чем остальная поверхность пластинки. Если затем направить на пластинку пучок света, то каждый штрих станет источником, а если расстояние между штрихами будет достаточно мало, но не меньше одной длины волны (практически таких малых расстояний все равно невозможно добиться), возникает удивительное явление: лучи идут через пластинку не только по прямой, но и под конечным углом к нормали, зависящим от расстояния между штрихами! Устройства такого типа действительно существуют и широко используются, их называют дифракционными решетками.

Одна из разновидностей дифракционных решеток представляет собой обычную стеклянную пластинку, прозрачную и бесцветную, с нацарапанными на ней штрихами. Число штрихов на 1 мм зачастую достигает нескольких сотен, а расстояние между ними выдерживается с большой точностью. Действие такой решетки можно наблюдать, посылая сквозь нее с помощью проектора узкую вертикальную полоску света (изображение щели) на экран. Помещая решетку на пути света так, чтобы штрихи были расположены вертикально, мы увидим на экране ту же самую полоску света, но по сторонам от нее, кроме того, будут и другие полосы, окрашенные в разные цвета. Разумеется, мы получили не что иное, как уширенное изображение щели; угол 6 в (30.6) зависит от l, и разная окраска света, как мы знаем, соответствует разным частотам и разным длинам волн. Самой большой видимой длиной волны обладает красный свет; в силу условия d sinq=lему соответствует наибольшее q. И мы действительно обнаруживаем, что на экране красная полоса лежит дальше всех от центра изображения! С другой стороны должна быть такая же полоса; и в самом деле, мы видим на экране вторую полосу. Выражение (30.6) имеет еще одно решение с т =2. На соответствующем ему месте на экране видно какое-то расплывчатое слабое пятно, а дальше в сторону чуть заметен еще целый ряд слабых полосок.

Только что мы сказали, что максимумы всех порядков должны иметь одинаковую интенсивность, а у нас интенсивность получается разная, и, более того, правый и левый максимумы первого порядка отличаются по своей яркости! Причина здесь кроется в том, что решетки изготовляются особым способом, чтобы как раз и получался подобный эффект. Как это делается? Если бы дифракционные решетки имели бесконечно тонкие штрихи, расположенные на строго равном расстоянии друг от друга, то интенсивности максимумов всех порядков были бы одинаковы. Но фактически, хотя мы пока разобрали только простейший случай, мы могли бы также взять систему, состоящую из пар антенн, причем в каждой паре установили бы определенную разность фаз и интенсивности. Тогда можно было бы получить разную интенсивность у максимумов разных порядков. На дифракционную решетку часто наносят не ровные, а пилообразные штрихи. Специально подбирая форму «зубцов», можно увеличить интенсивность спектра данного порядка по отношению к остальным. В практической работе с решетками желательно иметь максимальную яркость в одном из порядков. Мы отложим пока весьма сложное объяснение этих фактов, скажем только, что такие решетки оказываются гораздо более полезными в применениях.

До сих пор мы рассматривали случай, когда фазы всех источников равны. Однако полученная нами формула (30.3) годится также и тогда, когда сдвиг фаз j каждого источника по сравнению с предыдущим постоянен и равен а. Это означает, что антенны должны быть соединены по схеме, обеспечивающей небольшой сдвиг фазы между ними. Можно ли создать подобное устройство для света? Да, и очень просто. Пусть источник света находится на бесконечности и свет падает на решетку под некоторым углом, равным q вх(фиг. 30.4); рассмотрим рассеянный пучок света, выходящий под углом q ВЫХ(q вых— это наш старый угол q, а q вхнужен для создания разности фаз у источников).

Фиг. 30.4. Разность хода двух лучей, отраженных соседними линиями решетки, равна

d sinq вых— dsinq вх.

Пучок света от бесконечно удаленного источника падает сначала на первый штрих, затем на второй и т. д., сдвиг фазы света, попадающего на два соседних штриха, есть a = - d sinq ВХ/l. Отсюда получаем формулу для дифракции света, падающего на решетку под некоторым углом:

(30.7)

Попытаемся найти направление максимальной интенсивности в этом случае. Условие возникновения максимума по-прежнему состоит в том, что j должно быть числом, кратным 2p. Здесь следует отметить несколько интересных моментов.

Прежде всего, рассмотрим весьма интересный случай, соответствующий m=0; когда d меньше l, тогда m=0и других решений не возникает. Тогда получаем sinq вх= sinq вых,

т. е. рассеянный луч выходит в том же направлении, что и первоначальный луч, падающий на дифракционную решетку. Но не следует думать, что свет просто «проходит насквозь». Мы ведь говорим о других лучах. Свет, проходящий насквозь, идет от первоначального источника, а мы имеем в виду свет, возникающий при рассеянии. Получается так, что рассеянный пучок света идет в том же направлении, что и первоначальный; более того, оба пучка могут интерферировать друг с другом, о чем мы расскажем в последующих главах.

В нашем случае имеется еще одно возможное решение. При заданном q вхугол q выхможет быть равен дополнительному к q вхуглу (p-q вх). Таким образом, кроме луча в направлении падающего пучка света, возникает еще один луч. Легко заметить, что его направление подчиняется правилу: угол падения равен углу рассеяния. Этот луч мы назовем отраженным.

Так мы подходим к пониманию основного механизма процесса отражения: падающий свет возбуждает движение атомов отражающего тела, а оно в свою очередь генерирует новую волну, и одно из направлений рассеянной волны (единственное для расстояния между рассеивателями, малого по сравнению с длиной волны) таково, что угол падения луча света равен углу, под которым выходит отраженный луч!

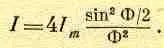

Перейдем теперь к особому случаю, когда d®0. Имеется, скажем, плотное тело конечных размеров. Потребуем еще, чтобы разность фаз между соседними рассеивателями стремилась к нулю. Иначе говоря, будем ставить все новые и новые антенны в промежутках между прежними, так что разности фаз будут становиться все меньше по мере уменьшения расстояния до соседних антенн, но общее число антенн пусть растет так, что полная разность фаз между первой и последней антенной остается постоянной. Посмотрим, как видоизменится формула (30.3), если полная разность фаз n j остается постоянной (пусть nj =Ф), а число n и фаза j стремятся соответственно к бесконечности и нулю. Теперь значение j так мало, что sin j = j , и если учесть также, что n 2I 0есть интенсивность в центре максимума I m , то мы получим

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)