Герман Малиничев - На суше и на море, 1989 [антология]

- Название:На суше и на море, 1989 [антология]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герман Малиничев - На суше и на море, 1989 [антология] краткое содержание

На суше и на море, 1989 [антология] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я сама убедилась в этом, потому что прожила не один месяц в семье Лиман-туры возле Тангулбея. Их семейная ферма, если можно ее так назвать, состояла из нескольких крытых соломой хижин и огороженных живой изгородью из колючего кустарника загонов для скота — коров, верблюдов, ослов, овец, коз. На ферме постоянно жили три жены Лиман-туры с семью детьми, его мать и сестра со своими отпрысками. Сестра переезжала к брату, когда ссорилась с мужем, а происходило это весьма часто. Тут женщины покото ничем не уступают современным женщинам на Западе. И все-таки, даже несмотря на такое число домочадцев, на ферме царил образцовый порядок. У каждого взрослого члена семьи была собственная хижина, и у всех, включая детей, — строго установленные обязанности.

Обычный день начинается с того, что матери и старшие дочери встают до рассвета, чтобы подоить коров и верблюдиц. Каждая жена сама готовит завтрак своим детям, благо он незатейлив: маисовая каша да молоко. Глава семьи, когда он дома, завтракает с кем-нибудь из жен или с матерью. С первыми лучами солнца скот выгоняют на пастбище, причем пасти его вместе с Лимангурой уходят и сыновья. Оставшиеся дома женщины тоже не сидят без дела. Шьют новую и чинят старую одежду, убирают хижины, устрашаются где-нибудь в тени и принимаются сбивать масло. И что самое удивительное, в этом женском мирке нет ни ссор, ни перебранок.

Эти послеполуденные часы для девочек-подростков одновременно являются уроками будущей семейной жизни. «Когда вы выйдете замуж, — обычно начинала поучать их бабушка Ко Чепкеч, — не спорьте ни с кем в вашем новом доме. Делайте то, что вам говорят. И всегда слушайтесь мужа». Далее следовали практические советы: как ладить со свекровью и другими будущими родственниками, как растить детей, вести хозяйство. И туг каждая из трех матерей делилась опытом, приводила примеры из жизни. Таким образом дочери постигали еще и историю их семейного клана, которую когда-нибудь будут передавать собственным дочерям.

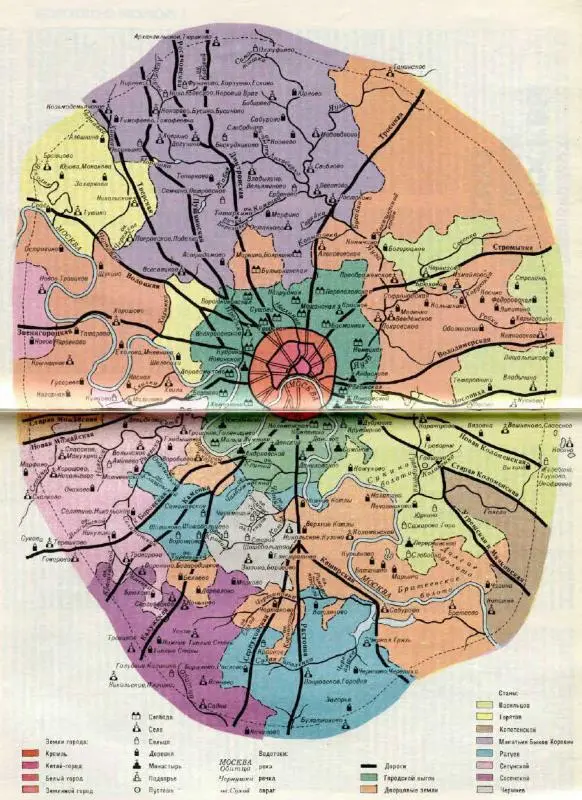

Владимир Кусов

ЗЕМЛИ МОСКВЫ

ТРИ BEКА НАЗАД

Среди современных московских географических названий — топонимов — лишь однажды встречается слово «стан» в сочетании Теплый Стан, если не считать производного — Теплостанская возвышенность. Когда-то «стан» встречался дважды — деревни Нижние Теплые Станы и Верхние Теплые Станы. Три века назад на территории современной Москвы (в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги) их было восемь. Тогда термином «стан» обозначали минимальную ячейку административно-территориального деления.

Вся территория страны подразделялась на уезды (в XVII в. их было более 200), а уезды делились на станы и волости. По документам допетровской эпохи, понятия «стан» и «волость» равноправны, но «станы» встречаются раза в два чаще. Площадь стана XVII в. (или волости) раза в три-четыре превышала размер современного среднего района Москвы. Довольно часто при «укрупненном» районировании территории использовались понятия «край», «город», «сторона», «половина» и др. Так, земли За-московского края включали Московский и несколько сопредельных ему уездов; Понизовые города обозначали территорию ряда уездов Поволжья; московские станы по левому берегу реки Москвы составляли Замосковскую половину, по правому — Зарецкую.

До сих пор из 39 станов и 17 волостей Московского уезда XVII столетия внимание исследователей привлекла территория только двух станов Зарецкой половины. В 1873 г. патриарх москвоведения И. Е. Забелин опубликовал известную книгу «Кунцево и древний Сетунский стан» [1], где привел, в частности, великолепное описание московской святыни на Смоленской дороге — Поклонной горы, а в 1895 г. Д. Шеппинг напечатал свое краеведческое исследование — «Древний Сосенский стан Московского уезда» [2], показав удивительные познания генеалогии семей Лобановых-Ростовских, Тютчевых, печально знаменитой Салтычихи (как раз теплостанскими землями владела эта свирепая помещица).

В самом начале XX в. впервые московские станы появились на карте. Таковую (с 13 станами на территории современного города) составил будущий академик, а тогда еще совсем молодой преподаватель Московского университета Ю. В. Готье [3]. Границы административного деления он назначил-указал весьма приближенно, основываясь лишь на принадлежности населенных пунктов к тому или иному стану. Через 30 лет, во втором издании своей монографии [3], на приложенной карте автор линии границ станов опустил.

Наиболее древние дошедшие до нас документы, содержащие необходимую метрическую информацию о местности, информацию, которая бы позволила надежно реконструировать территорию и составить точное ретроспективное картографическое изображение, датируются интервалом 1670–1680 гг. Именно это десятилетие сохранило на территории современной Москвы самые древние географические чертежи и писцовые описания с числовыми характеристиками протяженности. Сведения типа: «От речки Котла поворотить направо вверх Чернцовым врагом 286 сажен, от врага к горе направо 118 сажен — направе земли Данилова монастыря, налеве Прончшце-ва, что преж сего владели Васильчиковы, налево старою межей через дорогу до повороту 212 сажен, направо до дороги 73 сажени, дорогою направо до Чалбыжинского врага 380 сажен…» [7]. Несколько десятков чертежей и писцовых книг позволили составить прилагаемое картографическое изображение; полный перечень использованных источников XVII в. и методика получения карты опубликованы в работе [5].

Оказалось, что современная территория города располагается на участках 8 станов Московского уезда XVII в., это: Васильцов стан, Горетов, Копотенской, Манатьин Быков Коровин, Ратуев, Сетунской, Сосенской, Чермнев (в названиях станов сохранено своеобразие русской транскрипции XVII в.). Как видно по карте, здесь же разместились дворцовые земли (более 30 % всей изображенной площади) и городской выгон. В XIX главе главного кодекса феодального права Русского государства — в «Соборном уложении 1649 года» говорится: «А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного города ото рву по две версты, а отмерить те выгоны новою саженью, которая сажень по государеву указу зделана в три аршина, а в версте учинити по тысячи сажен» [4. С. 99].

Эта проектная окружность при выносе в натуру существенно отклонилась от геометрически правильной формы и, будучи сопряженной с действительной ситуацией и рельефом, примерно совпала с будущей линией Камер-Коллежского вала, заняв полосу шириной около 4 км вокруг Земляного города — нынешнего Садового кольца. К 1649 г., когда был утвержден законодательный акт о Московском выгоне, его территория была уже достаточно освоенной, там располагалось 9 монастырей и несколько слобод. Поэтому собственно на выгонные земли города приходилось лишь около 40 % его площади. На нашей карте внутренняя «чересполосица» выгона не отражена ввиду масштабных ограничений. Обобщена также и заостренная территория внутри Земляного города, выделены цветом лишь Кремль и Китай-город.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Герман Малиничев - На суше и на море, 1989 [антология]](/books/1095983/german-malinichev-na-sushe-i-na-more-1989-antologi.webp)

![Виль Быков - На суше и на море, 1990 [антология]](/books/1095982/vil-bykov-na-sushe-i-na-more-1990-antologiya.webp)

![Вадим Артамонов - На суше и на море, 1988 [антология]](/books/1095984/vadim-artamonov-na-sushe-i-na-more-1988-antologiya.webp)