Журнал «Пионер» - Пионер, 1954 № 10

- Название:Пионер, 1954 № 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Пионер» - Пионер, 1954 № 10 краткое содержание

Пионер, 1954 № 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что помогло кочевым скифам овладеть твердыней? Не нашлось ли у них пособников внутри города? Ведь в нём жили рабы… Может быть, один из них, самый смелый и решительный, задумал свергнуть нестерпимое иго и открыл ворота врагам урартов? А может статься, он был и не один…

Утверждать это трудно, но кое-что подтверждает такую мысль. Похоже, что свои, а не враги расхитили царские сокровища… Конечно, не ворвавшиеся в город скифы засыпали песком в винном карасе сотню бронзовых чаш, зарыли в земле подвала прекрасный воинский шлем и пометили это место большим красным крестом на стене (по кресту археологи и обнаружили спрятанное), сунули под груду хвороста великолепный серебряный щит. Это до пожара, но после начала штурма сделали, вероятно, люди, жившие внутри крепостных стен. Так не следует ли повесть о последней ночи Тейшебаини озаглавить так: «Рассказ о том, как скифы помогли рабам Тейшебаини сбросить ненавистное иго урартов»?

Находки будущего покажут, справедливо ли это.

Узнав обо всём этом, вам захотелось сейчас же отправиться туда, к подножию Арарата, и своими глазами увидеть развалины на Кармир-Блуре?

Прибыв «а место, вы были бы разочарованы. Археологи Армении вместе с русскими учёными осторожно, слой за слоем, открывают миру погребённые в земле сокровища, извлекают из земных недр всё ценное. Но, закрепив ветхие остатки, описав, сфотографировав их, отправив в музеи страны на вечное сбережение, снова зарывают большинство траншей… Зачем?

Конечно, сложенные из кирпича-сырца толстые стены Тейшебаини не рассыплются в прах так быстро, как тот деревянный совок, о котором говорилось. Но нужно помнить: развалины сохранила надолго старая собирательница древностей - наша земля. И ей помогло в этом сложное сцепление случайностей.

Крепость, обрушась, сама погребла себя под толстым слоем битого кирпича, обожжённого огнём пожара. Именно он придал холму над Зангой красный цвет.

Никто здесь не пахал землю, никто не пас на ней овец. Поэтому ветер и вода ничего не сделали за две тысячи лет с гладким, лысым взлобком. А сейчас мы повредили его поверхность. Сухой южный ветер ворвался в щели траншей. Солнце накаляет древний кирпич, ночной холод охлаждает его. Ливни размывают глину. Маленькие лисички начали уже рыть меж руин свои глубокие норы… Нет уж, лучше снова доверить матери-земле охрану сбережённого ею музея!

Поэтому мы не будем стремиться на самый Кармир-Блур.

Но в строгих залах наших музеев или на страницах книг, приглядываясь к удивительным вещам, на тысячелетия пережившим тех, кто их делал, к щитам и шлемам, отремонтированным заново через двадцать пять веков после того, как их изготовили, отдадим должное силе человеческого разума: сквозь непроглядный туман времени он умеет прочесть письмена, оставленные людьми, которые жили столь давно, что голова кружится при мысли о такой страшной древности!

Н. Кузнецов.

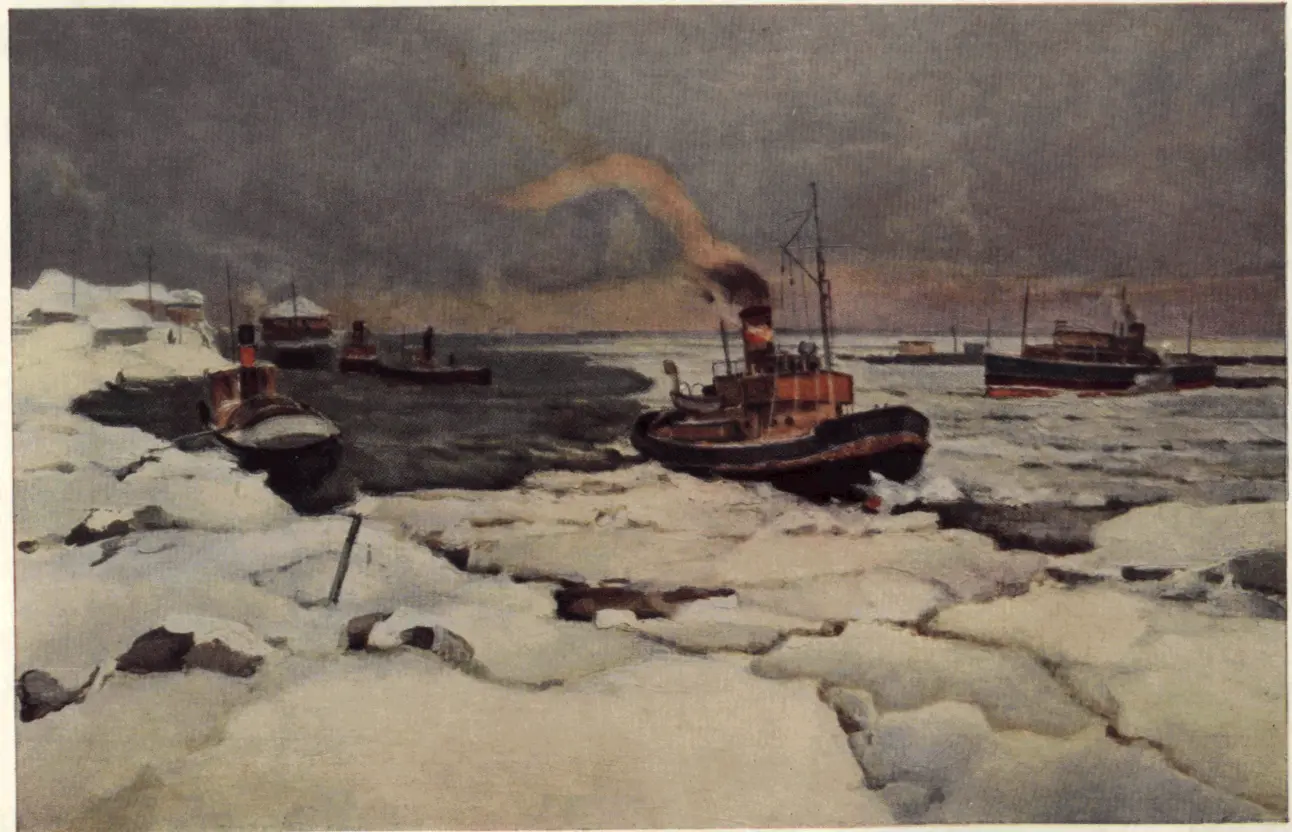

Б. Ряузов.

ВОЛОКОЛАМСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Ю. Сотник

Когда мне было лет десять, ко мне однажды пришёл товарищ и сказал:

- Слушай, давай что-нибудь изобретём!

- Изобретём? А что изобретём?

- Ну, вообще, что-нибудь… Я вчера книжку прочитал, как паровоз изобрели. Давай и мы что-нибудь изобретём, а?

Эта мысль мне понравилась. Мы стали изобретать. Вернее, не изобретать, а придумывать, что бы нам изобрести. Мы так увлеклись этим, что два дня не делали уроков, а всё ломали голову. Мы с утра до вечера бормотали про себя:

- Самолёт? Изобретён. Автомобиль? Изобретён. Мясорубка? Изобретена…

На третье утро мой товарищ, тяжело вздохнув, проговорил:

- Знаешь… давай плюнем на это дело. Я тысячу всяких вещей перебрал, и все они уже изобретены. Наверное, всё уже изобретено…

Так мы оставили эту затею.

Позднее я узнал, конечно, общеизвестную истину: чтобы изобретать, надо обладать знаниями побольше, чем в объёме третьего класса. Ещё позднее мне приходилось часто бывать в школьных технических кружках, куда входили старшеклассники, уже основательно знакомые с физикой, химией, математикой. Члены таких кружков именовались юными конструкторами, но ничего не конструировали. Они лишь строили модели, но все эти сложные, часто прекрасно выполненные модели были всего лишь копиями уже существующих машин. Об изобретательстве они говорили примерно так же, как и мой десятилетний приятель:

- Эх! Красота была во времена Ломоносова или Леонардо да Винчи! Вот был простор для изобретательской мысли! А в наше время что изобретать? Атомный двигатель? Реактивные самолёты? Так для этого какое образование нужно!

Но вот недавно я побывал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Там я увидел модели, изготовленные юными техниками: силосную башню, подвесную дорогу для животноводческой фермы и тому подобные вещи. Всё это как будто знакомо каждому, кто знает сельское хозяйство. Но модель подвесной дороги была моделью дороги более гибкой, более удобной в управлении, чем те, которые употребляются сейчас на большинстве колхозных ферм, а силосная башня имела приспособление, облегчающее её разгрузку. И вообще все модели были не простыми копиями с сельскохозяйственного оборудования: в каждую из них было внесено ребятами что-то новое, своё, что делало модель более совершенной.

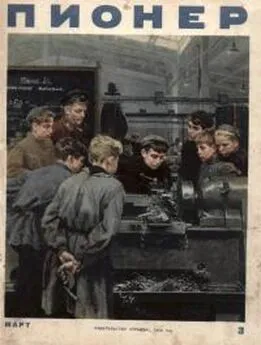

Вскоре я познакомился с юными волоколамскими техниками и с их руководителем - учителем физики Николаем Ивановичем Михайловым. Когда я рассказал им о жалобах некоторых юных конструкторов на то, что нечего теперь изобретать, они рассмеялись:

- «Нечего изобретать»! Да повсюду, куда ни гляньте, вы найдёте, что совершенствовать, что изобретать!

- Наш район сельскохозяйственный, - сказал мне Николай Иванович, - район сплошной электрификации. С каждым годом в колхозы и совхозы нашего района поступает всё больше машин - тракторов, зерновых и картофелеуборочных комбайнов, сенокопнителей, навозоразбрасывателей. С каждым годом всё больше требуется людей, умеющих управлять этими машинами. Вот мне и хочется, чтобы наша школа дала району побольше знающих, квалифицированных механизаторов, таких механизаторов, которые не только безупречно знали бы свои машины, но и могли бы совершенствовать их. У нас школьники, пользуясь знаниями, полученными на уроке, сами рассчитывают и строят модели машин. Этим мы и занимаемся в нашем кружке. Кроме того, ребята изучают настоящие машины. Мы поддерживаем тесную дружбу с колхозами, совхозами и МТС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: