Журнал «Пионер» - Пионер, 1951 № 12

- Название:Пионер, 1951 № 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Пионер» - Пионер, 1951 № 12 краткое содержание

Пионер, 1951 № 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Климат вблизи морей мягче. Там, где есть большие водоёмы, весною жара наступает позднее, а осенью долго не приходят холода.

Академик Т. Д. Лысенко сказал: «Засуха ликвидируется только большими испарениями». С поверхности новых морей, прудов и каналов будет испаряться огромное количество воды. Воздух станет более влажным, чаще станут выпадать дожди. Над водоёмами, сильно испаряющими влагу, образуются воздушные ямы. Лётчики хорошо знают эти ямы - в них «проваливаются» самолёты. Точно так же будут «проваливаться», снижаться над морями и облака. Над новыми морями как бы образуются ловушки, в которых будут задерживаться тучи. А чем ближе туча к земле, тем скорее из неё пойдёт дождь.

Так новые моря и каналы преобразуют климат засушливых степей.

А. Морозов

В 1807 году московский физик Ф. ф. Рейс, изучая законы прохождения электрического тока через землю, обнаружил интересное явление: влага, содержащаяся в грунтах, под действием электричества перемещалась в сторону отрицательного электрода и собиралась вокруг него.

Это явление, названное «электроосмосом», долгое время не находило практического применения. И только в наши дни электроосмос призван на службу советской технике и широко применяется на великих стройках коммунизма.

Прежде чем заложить фундамент любого сооружения, нужно вырыть котлован. Работа эта не простая, но особенно трудной становится она, когда грунт содержит много влаги: медленно просачиваясь сквозь породу, вода стекает на дно котлована и мешает строителям.

Чтобы избавиться от такой помехи, строители роют вокруг котлована глубокие дренажные колодцы. Вода собирается в них, и её насосом откачивают прочь. Но и дренажные колодцы не всегда помогают делу. Там, где грунт пористый, - крупнозернистый песок, например, - там дренажные колодцы действуют исправно. А в глинистых, в лёссовых и других мелкозернистых грунтах, в которых влага просачивается медленно, вода не собирается в дренажных колодцах, а всё время стоит на дне котлована.

Вот тут советские инженеры и применили электроосмос. Вокруг места работ они забили глубоко в землю полые трубы. Половина этих труб с цельными стенками, а у остальных труб в стенках просверлено множество маленьких дырочек. Трубы расположили вперемежку и соединили с источником постоянного тока: сплошные - с положительным, решётчатые - с отрицательным полюсом. И вода, которая до того упрямо не желала собираться в дренажных колодцах, послушно побежала по пути, указанному человеком. Осушение котлованов при любых грунтах стало легко разрешимой задачей.

Советские инженеры применили электроосмос и на строительстве намывных плотин.

Применение гидромеханизации, казалось бы, позволяет беспредельно ускорить намывные работы: поставить два землесоса там, где стоял один, и дело пойдёт вдвое быстрее.

Но беда в том, что мелкозернистые, глинистые и лёссовые грунты, из которых намывается средняя часть плотины, очень медленно отдают влагу. Если ускорить намыв, может случиться, что огромная масса грунта в ядре плотины не успеет просохнуть, не выдержит своего собственного веса, осядет и разрушит всё сооружение. Так и бывало на многих американских стройках, и с тех пор иностранные инженеры, напуганные горьким опытом аварий, не торопятся с намывом. Двадцать - тридцать сантиметров в сутки считается на Западе пределом суточного роста намывной плотины,

А наши инженеры в теле плотины помещают такие же трубы, как для осушения котлованов, включают ток и по желанию ускоряют или замедляют отвод воды из намытых грунтов. Вся плотина высыхает при этом равномерно. Электроосмос позволяет значительно ускорить строительство намывных плотин.

А. Некрасов

Ленинградцам трудно представить себе панораму Невы без стройного силуэта Петропавловской крепости. Из-за каменных стен крепости поднимается колокольня с золотым шпилем. На колокольне видны башенные часы-куранты.

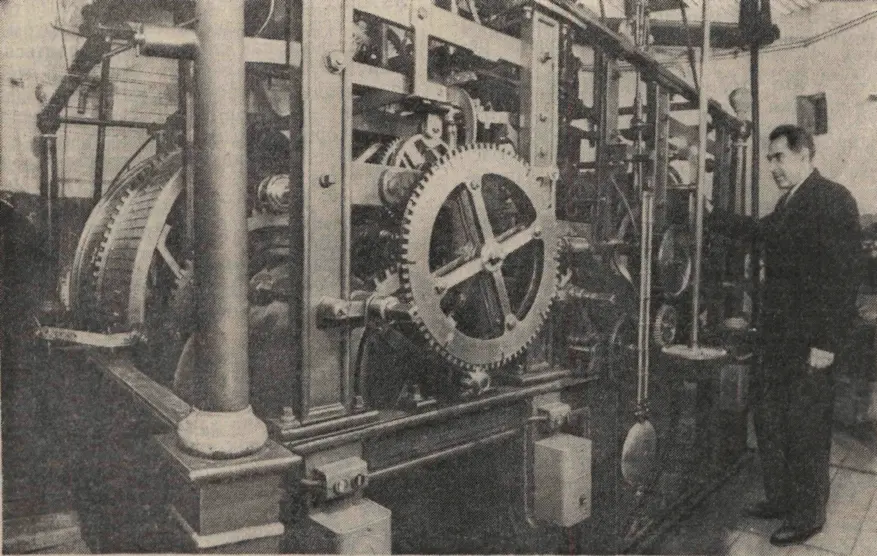

Куранты эти были установлены в 1760 году. Томившимся в казематах крепости узникам царского самодержавия было хорошо слышно, как куранты выбивали «Коль славен наш господь в Сионе…» и гимн царской России. В 1917 году голос курантов умолк. И только теперь, после долгих лет молчания, они снова зазвучали. Теперь после ударов башенных часов раздаётся торжественная мелодия Гимна Советского Союза.

Восстановил куранты инженер М. А. Ермоленко. Много дней провёл он на колокольне, изучая сложный механизм курантов. Особенно трудной оказалась работа по подбору и настройке двенадцати колоколов. Старые колокола не соответствовали нужной тональности. Часть из них пришлось тщательно обточить и настроить заново.

Здесь вы видите сложный часовой механизм курантов высотою в три метра. Основные зубчатые колёса связаны с колоколами. Самый большой из колоколов весит пять тонн. Он отбивает часы. А через несколько секунд била, соединённые системой рычагов с механизмом курантов, отбивают на колоколах мелодию Гимна Советского Союза. Когда-то куранты заводили вручную. Для этого приходилось, вращая огромный заводной ключ, поднимать на тринадцатиметровую высоту четыре гири общим весом в тонну. Эту утомительную работу выполняло несколько дежурных солдат. Сейчас куранты заводятся автоматически.

Куранты обычно исполняют короткие и простые мелодии из нескольких нот. Гимн Советского Союза богат гармоническим разнообразием. Заставить куранты исполнять такую сложную мелодию было чрезвычайно трудно. В гармонизации мелодии Гимна для колоколов принимали участие видные ленинградские композиторы.

Г. Фальксон

Когда летишь над зелёными просторами Севера, кажется, нет конца лесному богатству нашей страны. Часами идёт самолёт, сотню за сотней меряет километры, а глянешь вниз, за борт, - повсюду, до самого горизонта, лес, лес, лес…

Советские люди - расчётливые хозяева. Они смотрят на много лет вперёд и следят за тем, чтобы не истощалось, а множилось лесное богатство Севера. Они и здесь заботливо насаждают леса. Только они не сажают лес, а сеют с самолётов.

Хозяйство у воздушных сеятелей не хитрое: маленький самолёт «ПО-2», на нём бункер для семян и сеялка. А чтобы без ошибок, без огрехов высеять семена на огромном участке, ставят пикеты. Ребята из окрестных селений любят работать в таких пикетах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: