Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди

- Название:История петербургских особняков. Дома и люди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- ISBN:978-5-227-08282-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание

История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наследники Альбрехта продали дом купцу И. И. Алафузову: в долгой истории дома открылась очередная страница. Самое удивительное то, что новый владелец не стал перестраивать доставшееся ему старинное здание и «украшать» его гипсовыми кренделями и пухлыми амурами, как любили делать другие купцы. Он предпочел оставить все, как есть, что говорит о его хорошем вкусе.

Иван Иванович Алафузов относился к тем дельцам, которые встали на путь предпринимательской деятельности, когда он еще не был столь широким и торным, как в пореформенные годы. Свой первый кожевенный завод в городе Камышлове Пермской губернии он открыл еще в 1856 году. За ним последовали льнопрядильная и ткацкая фабрика в Казани, а позднее – суконная в Уфимской губернии, так что после смерти старика Алафузова в 1891-м его наследники смогли создать акционерное общество с миллионным капиталом.

Контрольным пакетом владели вдова покойного, Лидия Андреевна, она же – председатель общества и владелица дома, и ее сыновья, Иван и Николай – директор-распорядитель. Правление находилось тут же, в особняке на Екатерининском канале, 101. На средства общества содержались школа на 200 человек, библиотека с читальней, музей, народный театр на 900 зрителей и больница для рабочих.

За высокое качество изделий компания не раз удостаивалась наград на российских и зарубежных выставках.

Весь алафузовский клан – мать-вдова и сыновья со своими семьями – мирно поживали в своем уютном гнезде у Львиного мостика, по соседству с одной стороны с полицейской частью (дом № 99), а с другой – полицейским архивом (дом № 103). 27 февраля 1917 года, когда в разных концах города запылали здания судов, тюрем и полицейских участков, дом Алафузовых оказался, в буквальном смысле, между двух огней, но, к счастью, вышел из этого горнила без особых повреждений.

На другой день утром изумленные прохожие увидели огромное пепелище из сожженных и разбросанных по тротуару бумаг полицейского архива. Любопытные гимназисты поднимали и читали обгорелые клочки секретнейших циркуляров и личных дел. На улицах пахло гарью. Однако то были лишь первые, невинные цветочки тех горьких плодов, отведать которых в скором времени довелось всей России…

В настоящее время бывший алафузовский особняк, отреставрированный и удачно покрашенный, изрядно помолодел и уверенно смотрит в будущее.

«Здесь все дышало стариной…»

(Дом № 7 по набережной Фонтанки а дом № 4 по Караванной улице)

На набережной Фонтанки, почти напротив бывшей усадьбы графов Шереметевых, стоит трехэтажное желтое здание в тринадцать окон по фасаду, украшенное лепным поясом и увенчанное аттиком (на нем до сих пор виднеется надпись: «ДОМ ОБОРОНЫ ДОСААФ»). Львиные маски поверх окон первого этажа дополняют наружное убранство, и весь облик дома в целом характерен для петербургской архитектуры позднего классицизма. Корпус же, обращенный на Караванную, оформлен в пришедшем ему на смену неоренессансном стиле.

Дом № 7 по набережной Фонтанки. Современное фото

Однако пусть вас не вводят в заблуждение сравнительно новые фасады: дом стар – ему уже за двести. Точная дата его постройки определяется на основании архивной закладной: из нее следует, что в июне 1786 года граф А. И. Воронцов купил у купца Крапивина «порозжее место» и спустя несколько месяцев возвел на нем каменный дом, заложенный им за 3 тысячи рублей. Скорее всего, к тому времени граф успел закончить его лишь вчерне. Но вот в 1787-м он снова закладывает свою недвижимость, на этот раз уже за 11 тысяч. По-видимому, дом был готов и хозяин успел вселиться в него с женой и четырьмя дочерьми, младшей из которых едва исполнился год.

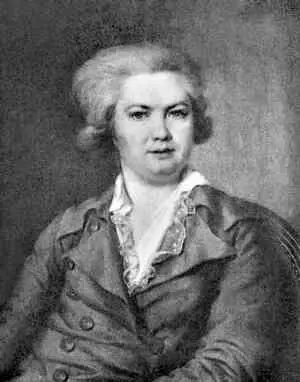

А. И. Воронцов

Немного обжившись на новом месте, Воронцов заказывает художнику Д. Г. Левицкому портреты всех членов семейства, призванные украсить стены его жилища. Ныне эти портреты хранятся в Русском музее.

Артемий Иванович Воронцов (1748–1813) приходился родным внуком кабинет-министру Волынскому, кончившему жизнь на плахе во времена бироновщины; свое имя Воронцов получил в честь деда. Среди его ближайших родственников люди, хорошо известные в русской истории: канцлер М. И. Воронцов (дядя), княгиня Е. Р. Дашкова (двоюродная сестра) и т. д. Он был сыном младшего из братьев Воронцовых, активно способствовавших возведению на трон «дщери Петровой». Впрочем, его собственная служба началась в Конной гвардии уже при другой императрице, Екатерине II, а при Александре I завершилась в чине действительного тайного советника, в должности сенатора и в звании камергера. Вполне благополучная карьера, как бы заранее обеспеченная происхождением, придворными и родственными связями, наконец, богатством.

Правда, на закате дней своих Артемий Иванович разорился, так что его младшая дочь вынуждена была ради спасения семьи выйти замуж за сына богатого откупщика Тимофеева.

В молодых летах А. И. Воронцов отличался в фехтовании и верховой езде, был строен, высок и статен, имел густые вьющиеся кудри, которые отпускал длиннее, чем тогда носили. До самой старости он не терял бодрости духа и казался свежим не по возрасту. Граф был не чужд литературе: ему принадлежат ряд недурных переводов с французского и латинского языков, в частности «Диссертация о вернейшем способе, каким в Северной Америке первые жители поселились», где доказывалось происхождение их от викингов.

Он дружил с такими людьми, как В. В. Капнист, П. Л. Вельяминов, Н. А. Львов; последний отстроил для Воронцова в середине 1790-х годов его подмосковную усадьбу Вороново, куда тот и переселился, продав петербургский дом графине П. А. Потемкиной (1763–1816).

Прасковья Андреевна – одна из первых петербургских красавиц, дочь директора Академии художеств А. О. Закревского – была замужем за графом П. С. Потемкиным (1743–1796), троюродным братом всесильного фаворита. Павел Сергеевич начал службу в Семеновском полку, участвовал в первой русско-турецкой войне, где получил боевую награду – орден Святого Георгия 4-й степени. Благодаря брату 1 января 1772 года он был пожалован камер-юнкером (в то время редкая честь!) и произведен в гвардии капитаны, а еще через год – в бригадиры. Его храбрость отметила сама императрица: особенно отличился П. С. Потемкин при подавлении пугачевского бунта. Интересно, что именно по его представлению от 15 января 1775 года Екатерина II, чтобы стереть всякую память о бунтовщиках, переименовала бывший Яик в Урал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: