Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Маадай-Кара. Алтайский героический эпос

- Название:Маадай-Кара. Алтайский героический эпос

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1973

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Маадай-Кара. Алтайский героический эпос краткое содержание

Маадай-Кара. Алтайский героический эпос - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фрагмент прелюдии в записи Анохина [168] Там же (Здесь и далее: Т. - топшуур, К. - кайчи. Нотная запись А.В.Анохина.

:

Во время исполнения прелюдии сказитель «настраивает голос», подпевая топшууру на выдержанной ноте (это делается преимущественно на слоги «ой», «уй» или «эй»). Описание, данное Анохиным, нужно дополнить: иногда во вступлении к сказанию кайчи обращается к своему инструменту:

«Из корня могучего кедра не зря

Тебя сделали, громкий топшуур!» [169] Сб. «Песни над Катунью», Горно-Алтайск, 1962, стр. 3.

и т. д.

В некоторых случаях рассказчик непосредственно обращается к слушателю:

«Дорогу долгую укорачивая,

Кайларить я начинаю — слушайте.

В часы досуга веселого

Топшуур я настраиваю — смотрите.

Зимний рассвет приближая,

Сказку сказывать буду — внимайте.

Во времена отдаленные отправляюсь,

За мной следуйте» [170] Вступление к сказанию «Алтын-Тууди»,- «Алтайская литература». Горно-Алтайск, 1955, стр. 69.

.

В процессе исполнения самого сказания речитативное исполнение текста перемежается с выдержанными звуками на вышеуказанные слоги: «ой», «уй» и «эй» [171] СМ.: Сибирская советская энциклопедия т. III, стр. 585-587.

.

Аккомпанемент топшуура чаще всего представляет собой несложные вариации на мотив, который звучит в мелодии сказителя или представляет собой самостоятельный наигрыш, зачастую остинатного характера.

А.В.Анохин отмечает, что аккомпанемент топшуура характеризует каждое положение героя, хотя и не сложными, но различными мелодико-ритмическими вариациями. Патетические места сказитель выделяет еще и голосом, мимикой, легкими движениями своего тела.

В передаче богатырского эпоса, указывает А.В.Анохин, основных напевов три, при их помощи сказитель сплетает мелодическую канву повествования [172] См. А.Анохин, Музыкальная этнография..., стр. 93.

:

1) Самый простой напев сводится к звучанию одной ноты. На фоне этого бурдона звучит аккомпанемент:

2) Далее следует напев из двух звуков в секундном соотношении друг к другу или представляющий собой «бесконечный» квартовый скачок вверх и вниз.

3) Самый сложный былинный напев состоит из трех звуков, занимающих диапазон кварты:

Вся передача героического эпоса, как указывает Анохин, строится в довольно определившейся трехчастной форме: прелюдия, собственно сказание и заключение.

Далее А.В.Анохин касается самой манеры пения кайчи, которые в отличие от кожонгчи, исполняющих исторические, бытовые, лирические песни под аккомпанемент икили обычным тембром голоса, пели свои сказания «низким голосом». Анохин пишет: «Сказки (т. е. сказания.— Б.Ш.) действительно поются низкой дребезжащей октавой, которая своим тембром напоминает летящего жука" [173] А.Анохин, Народное песенное музыкальное творчество алтайцев, монголов и шорцев, стр. 24.

Здесь имеется в виду горловое пение.

Горловое пение — это не гамма хрипов, а пение, правда своеобразное: звуки при таком пении производятся не свободным, открытым горлом, а несколько сжатым. Это пение подчиняется всем законам музыки. Когда горловое пение приходится слышать в первый раз, оно производит неблагоприятное впечатление, но с течением времени ухо настолько свыкается с ним, что оно начинает нравиться и действовать на нервы успокоительным образом. «Для азиатского уха такое пение является, без сомнения, приятным» [174] Там же.

.

Несомненно, очень трудно представить себе героическое сказание, которое продолжается в течение семи ночей, музыкально оформленным в вашем современном понимании. Произношение слов нараспев низким горловым тембром, «остинатность» мелодических фраз топшуура, звучание «на органной педали» то голоса, то самого топшуура, плагальность напева и т. п. — все это вводит слушателя в своеобразный «психологический транс», который помогает отключиться от окружающей обстановки и дает полную свободу фантазии слушателя. И последний, слушая живую, полную образных сравнений певучую речь кайчи, переживает все перипетии, которые испытывает герой повествования.

Что касается манеры пения сказаний А.Г.Калкиным, то нужно отметить, что он следует всем установившимся традициям кайчи, которые были изложены выше.

Из особенностей, присущих этому кайчи, обращает на себя внимание сам факт «сквозного» развития аккомпанемента и манеры кая. Если в самом начале сказания А.Г.Калкин пользуется простейшей формой кая — своеобразной «органной педалью», то далее наблюдаем постепенную динамизацию за счет усложнения рисунка аккомпанемента топшуура и самого напева, мало-помалу начинающего представлять собой трихордную попевку, которая занимает диапазон кварты.

Ниже мы приводим фрагмент начала кая в исполнении А.Г.Калкина. Запись фрагмента сделана Б.М.Шульгиным и А.А.Тозыяковым в г. Горно-Алтайске в 1965 г

Б.Шульгин

МААДАЙ-КАРА

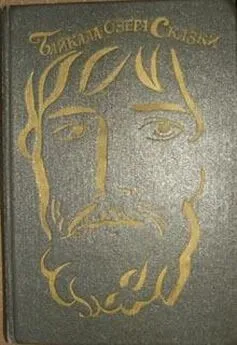

Лицо алыпа [175] Алып — богатырь. В том же значении употребляются: «баатырэ, «кезер», «кюлюк».

как красный пожар,—

Светлоликие [176] Светлоликие — в тексте: ак чырайлу «белоликие». Светлоликими изображаются жители земли; жители подземного мира — черноликие.

люди [его] племени

За пределы Алтая размножились.

Красноречивые, остроязыкие [его] люди [177] Люди — в тексте: аймак. В Монгольской народной Республике — крупная административно-территориальная единица, в Бурятской АССР и в Горно-Алтайской автономной области — район, в прошлом — род, родовое деление; в эпосе—люди, народ.

,

5Люди с глазами, как звезды,

«На бурой горе,

Заслонившей долину от солнца,

Шумно живут.

Дыханье коня как белый туман,—

10Многочисленный разномастный скот,

Касаясь [друг друга] шерстью,

Пегую гору,

Заслонившую долину от месяца,

Как акация, покрывая, с топотом бродит.

15Синюю реку [178] Синюю реку — в тексте: кок талайды. В эпосе, а также в речи старых алтайцев — большая река, вообще вода; в современном литературном алтайском языке «море».

с семьюдесятью притоками

Источником называя,

Семь больших гор-крепостей [179] Гор-крепостей — в тексте: коо тайга; тайга «гора, лес»; коо имеет несколько значений: сажа, уголь, крепость, защита (ср. коо куйак —защитная одежда из спрессованной в несколько слоев кожи).

Пастбищем называя,

В долинах гор [180] Долины гор — в тексте: йер чилизи. По объяснениям А. Г. Калкина, это «шейная часть земли». В алтайском эпосе земля наделяется частями человеческого тела (ср. «пуп земли», «рот земли», «подмышки земли»).

следы от ног оставляя,

20Семьдесят лет на своей земле [181] На своей земле — букв, «на своем Алтае». Алтай — в эпосе означает «земля», «территория какого-либо хаана, племени», «родина богатыря». Вместе с тем это слово служит и для обозначения всей земли: айлу-кунду Алтай «солнечно-лунный Алтай». В этом смысле «Алтай» противопоставляется верхнему и подземному мирам.

Интервал:

Закладка: