Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому

- Название:Предисловие к Достоевскому

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому краткое содержание

Предисловие к Достоевскому - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

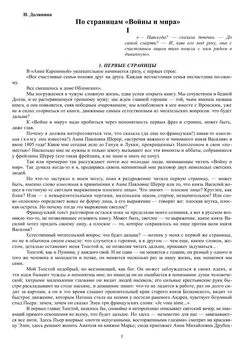

Нелли знала все, что знала ее мать. Она знала, кто ее отец: и тогда, когда она внезапно увидела князя в комнате Ивана Петровича, и тогда, когда ее заставили рассказать свою историю старикам Ихменевым. Она выполнила завещание матери — и не выполнила его. Потому что, умирая, мать оставила ей письмо к князю и велела самой пойти в дом к отцу и отдать ему в руки это письмо. Она хотела все-таки защитить ребенка от нищеты и бедствий.

Но Нелли не пошла к князю и не отдала ему письма. Мать не могла предвидеть, какой непримиримой она воспитала свою девочку. Только на смертном одре Нелли просила Ивана "Петровича после ее смерти прочесть письмо матери к князю, которое она все это время носила на груди, в большой ладанке.

Князь Валковский не виноват в смерти своей брошенной жены, и тем более в смерти ребенка. Не виноват — но и виноват. Дочь Смита погибла от чахотки, порожденной голодом и нищетой, на которые ее обрек князь, обобрав и бросив. Девочка, оставшаяся без матери, не могла не заболеть в тех нечеловеческих условиях, из которых Ивану Петровичу удалось ее вырвать слишком поздно.

Всем ходом событий Достоевский обвиняет князя в гибели двух близких ему существ: жены и дочери. Но ведь параллельно с историей матери Нелли и князя все время развивалась похожая на нее история княжеского сына Алеши и Наташи Ихменевой. Старик Ихменев так же не мог простить дочь, так же проклял ее, как Смит. В конце концов, только Нелли дорогой ценой собственного мучительного страдания удалось переубедить старика. А могла бы ведь и судьба Наташи сложиться трагически — и кто тогда был бы в этом виноват? Князь Валковский? Конечно, его подлость сыграла бы и здесь свою роль, но все-таки виноват в Наташи- ной трагедии милый, веселый, детски наивный Алеша. Достоевский не возвращается к нему в эпилоге: упомянув о его прощальном письме и о Катином обещании, что он будет счастлив, Достоевский не вспоминает об этих счастливых с их миллионами. Но читатель помнит о них. Помнит о том, что Алеша каялся, страдал, но ни разу не задался вопросом, чем будет теперь жить Наташа, как сложится ее судьба, если она отвергнута всем миром, опозорена, унижена. В одной из статей Достоевского есть такие строки: «Знаете ли, что весьма многие люди больны... непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убежденности в своей непогрешимости».

Эти слова, казалось бы, не имеют никакого отношения к роману «Униженные и оскорбленные». И в то же время они — обвинительный приговор и Алеше, и Кате. Оба они, выражаясь словами Достоевского, заражены уверенностью в своей непогрешимости. Ведь ни Алеша, ни тем более Катя не подозревают, что они-то сделали все, чтобы погубить На- ташину жизнь; если она не погибла, то это вопреки их стараниям. Самый горький вывод, который мы делаем из романа «Униженные и оскорбленные»: непонимание своей вины не может оправдать человека,

Отступление последнее

РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Закрыв роман «Униженные и оскорбленные», невольно задумываешься: что в этом романе составило зерно, основу будущих творений писателя?

Мы видели немало сюжетных поворотов и линий, набросков характеров, которые Достоевский позднее усилит, доработает и использует в своих зрелых произведениях. Мы видели, как возник под пером писателя странный, фантастический облик города, где среди «мертвых камней» живут его герои. Позднее — в «Преступлении и наказании», в «Идиоте» Петербург Достоевского обретет новые зримые черты: канал Грибоедова и площадь Мира, как бы ни менялись их облик и названия, навсегда останутся связанными с именами героев Достоевского; следы Раскольникова живы в нашей памяти и возникают в ней снова и снова, едва мы выходим к Львиному мостику, пересекаем канал и видим огромный угрюмый дом, где Достоевский поселил старуху процентщицу. На улице Дзержинского (бывшей Гороховой) сохранился мрачный дом, описанный в романе «Идиот» как дом купца Рогожина, — и до сих пор дом этот возбуждает горький ужас: Федор Михайлович описал его точно — так и кажется, что в одном из окон мелькнет из-за задернутых занавесок бледное лицо Рогожина, убившего в этом страшном доме Настасью Филипповну и мучительно горюющего над ее трупом.

Колдовство Достоевского было бы всевластно над нашим городом, если бы над ним уже не властвовали другие чары, другая колдовская сила: светлый гений Пушкина. «Белые ночи» Достоевского погружают нас в печаль, но белые ночи радуют нас, потому что мы знаем о них другие строки:

И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла.

И еще, и еще строки:

И не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса.,.

Может быть,, рисуя свой страшный город, Достоевский понимал,, что его Петербург не останется в памяти людей только страшным, только мучительным, потому что всегда будет жив и Петербург пушкинский, грозящий стихийными бедствиями, подчиняющийся только воле своего великого создателя «на звонко скачущем коне», и все-таки радостный, светлый город, где «девичьи лица ярче роз», где радует «Невы державное теченье»; город, облик которого вселяет гордость, потому что он — «Петра творенье».

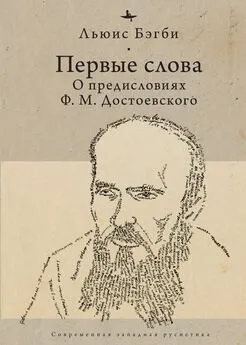

Для Достоевского имя Пушкина заключало в себе многое. Он не только любил Пушкина, преклонялся перед ним, много раз и публично, и в обществе друзей читал его стихи: «Пророк», монолог Пимена из «Бориса Годунова» — можно даже сказать, что именно Достоевский воскресил славу Пушкина в 1880 году на торжествах в честь открытия памятника великому поэту в Москве.

Празднество продолжалось три дня. В первый день выступали ученые, историки, а вечером состоялся литературный концерт, в котором принял участие и Достоевский.

На второй день с речью о Пушкине выступал Тургенев, на третий день — Достоевский. Впечатление от речи его было огромное. Современник свидетельствует: «Хотя он читал по писаному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине».

Чтобы понять, почему речь Достоевского произвела такое сильное впечатление, нужно вспомнить, каково в ту пору было отношение к Пушкину. Сейчас, когда мы каждый год празднуем день рождения поэта как всенародный праздник поэзии, каждый год отмечаем горестную дату его гибели, когда Пушкин для миллионов людей — самый близкий и любимый поэт, нам трудно представить себе, что сто лет назад большинству читателей он казался устаревшим, его объявляли подражателем Байрона, значение его для русской и мировой поэзии было не понято и не оценено многими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: