Михаил Панов - Занимательная орфография

- Название:Занимательная орфография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - Занимательная орфография краткое содержание

Занимательная орфография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Снова свои, родные иероглифы

Такие написания называют еще иероглифическими. Почему? Непохоже на иероглиф… Взгляните на настоящий, китайский иероглиф (см. с. 16) и на -ого , окончание прилагательного.

Что похожего? Ничего.

А все-таки скрытое сходство есть. Иероглиф может быть составным. Например, китайский иероглиф глагола 'плакать’ состоит из двух частей: первая значит 'вода’, вторая — 'глаз’. Иероглифы со значениями 'собака’ и 'рот’, сложенные вместе, создают иероглиф 'лаять’. Изображение уха около дверей образует сложный иероглиф 'слушать’.

Но даже такие составные иероглифы не говорят прямо и ясно, из каких звуков состоит слово, или из каких фонем, или из каких морфем. Нельзя по виду иероглифа заключить: слово звучит так-то или оно — такой-то ряд фонем.

То же скажем по-другому: ни звуковой, ни фонемный, ни морфемный состав слова не определяют состав иероглифа. Именно это и есть характернейшая их черта.

С этой точки зрения окончание прилагательного -ого — иероглиф. Пишем г , но эта буква ничего в составе окончания не передает. Нет ни звука [г], ни фонемы <���г>.

А как бы эта морфема выглядела в фонемной орфографии? Еще В. Г. Белинский предлагал писать -ово вместо -ого . Это и есть фонемный состав окончания. Для [в] — позиция сильная, перед гласным. Проверка не нужна: сильной позиции верим. А гласные проясняются из таких сопоставлений: золотого́, моего́ (местоимение мой имеет в косвенных падежах те же окончания, что и прилагательное).

Хорошо было предложение В. Г. Белинского… Но мы обязаны подчиняться традиции; менять орфографию каждый из нас не волен, пишем: -ого . Называется: иероглифическое написание.

Самые трудные

А другие иероглифы у нас есть? Гарь, загар, нагар, разгарчивый … В этом корне под ударением всегда [а]. Фонема <���а>. Без ударения всегда пишем о : горе́лый, горе́ть, горя́щий, горе́ние, горьмя́-гори́т … Произносим: [гар ьэ́лъвъ]. Фонемная транскрипция: <���гар ьэ́лово>. А пишем: горелого . И корень, и окончание иероглифичны.

Просклоняем: зори, зорями, о зорях … Ясно, что в корне фонема <���о>: <���зо́р ьи>. Тот же корень, конечно, и в формах заря, заре, зарей … То есть корень <���зор ь>. Но пишем — вопреки фонемной очевидности! — в этих формах букву А.

Есть и еще другие антифонемные написания…

Там, где орфограмма вступает в спор с фонемой, так и жди ошибок. Это самые трудные написания. Они требуют неустанного внимания. Каждое иероглифическое написание требует особого правила, и его надо отдельно запомнить.

Есть ли особое правило, как писать слово вода ? Особого — нет. Есть общее правило о правописании безударных гласных. Оно охватывает тысячи слов. Если же буква в каких-либо словах или морфемах не слушается фонемных повелений, то для правописания этих слов или морфем нужно особое правило. Сейчас в орфографическом кодексе существует правило о правописании приставок из-, воз-, без-, чрез-, раз-, низ- [17] Этот кодекс называется так: «Орфографический словарь русского языка». Академия наук СССР. Можно пользоваться изданием любого года.

. А как бы оно звучало, это правило, если бы слово стали писать по фонемному принципу, через з ? Фонема-то <���з>. Никак бы оно не стало звучать. Просто бы исчезло. Нет же особых правил, как писать приставки под-, от-, в- … По общему правилу для всех морфем!

Итак: особое внимание к тем орфографическим случаям, когда буква не слушается фонемы!

Главный — в отлучке

Помните третью ступеньку? Верно: находим сильную позицию. И четвертую: устанавливаем, что звучит в сильной позиции. (Это, пожалуй, самая легкая, но и самая важная ступенька.)

Подымаетесь вы по ступенькам, заносите ногу на третью, а третьей и нет. И четвертой нет. Пустота!

С [а] ба́ка. С [ъ] баче́нция. С [а] ба́чка. С [ъ] баково́д … Ряд чередующихся гласных состоит из двух звуков: [а] и [ъ]. Оба — в слабой позиции. По ним фонему не определишь. Ищем, пребывая на второй ступеньке. Собачар. Собачата. Собаченька. Собачий. Собачонка. Собакоголовый. Собаководство. Собаковедение. Собачник. Собачника. Для первого гласного нет сильной позиции! В голову приходят уж совсем удивительные слова: «собачизна»… «собачество»… «пересобачиваться»… «собаченский»… Сильной позиции нет как нет.

Какая же фонема? Будь у нас ряд [ъ — а — о́] ( носово́й — носи́ще — но́с ), мы бы сказали: фонема <���ъ>. Будь у нас ряд: [ъ — а — а] ( глазоме́р — глаза́стый — гла́з ), мы бы сказали: фонема <���а>. А у нас всего-навсего только два представителя этого ряда: [ъ — а]. Они входят и в ряд фонемы <���а>, и в ряд фонемы <���о>. Как быть? В фонемной транскрипции надо писать так:

Говорят, существует фамилия Со́бак . У И. Ильфа и Е. Петрова она во всяком случае есть. Но фамилия не указ, может быть, она совсем не однокоренная со словом собака . И где гарантия, что нет фамилии Са́бак ?

Фонемный принцип благодушно говорит: можете писать букву А, можете — О: я и то, и другое позволяю. Видите фонемную транскрипцию? Там показано, что есть основания и для той, и для другой орфограммы. Ряд [ъ — а] годится и для фонемы <���а>, и для фонемы [о].

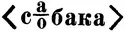

Но нельзя же это слово писать сразу с двумя буквами:

Приходится в дополнение к фонемному звать на помощь другой принцип — традиционный. По фонемному принципу можно писать и О, и А. Традиционно избираем О: сОбака . А в слове сапог традиция избирает из двух фонемных возможностей А: сАпог .

(Подумайте, почему надо считать, что в слове сапог буква А избрана по фонемно-традиционному принципу.)

Но традиционные написания в то же время и иероглифичны. Вспомним: иероглиф ничего не говорит о составе слова. И здесь у нас: состав корня  не сообщает, какая фонема из двух допустимых главнее: <���а> или <���о>. Мы решили, следуя письменной традиции, что главнее <���о>, пишем сОбака . Но такой выбор никак, не подсказан составом корня, то есть иероглифичен.

не сообщает, какая фонема из двух допустимых главнее: <���а> или <���о>. Мы решили, следуя письменной традиции, что главнее <���о>, пишем сОбака . Но такой выбор никак, не подсказан составом корня, то есть иероглифичен.

Если слово пишется по фонемно-традиционному принципу, приходится запоминать его буквенный мундир. Без всякой проверки. Что поделаешь!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/1068227/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr.webp)

![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ четвертый. Скитанія [Старая орфография]](/books/1069988/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to.webp)

![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/1070403/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to.webp)