Михаил Панов - Занимательная орфография

- Название:Занимательная орфография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - Занимательная орфография краткое содержание

Занимательная орфография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полупшённый злорадствует

Тут является злорадный, ухмыляющийся Полупшённый:

— Вот оно! Обнаружилось! Научно говоря — выявилось. Скрывали-скрывали, да проговорились… Правда всегда, значит, так она правда и есть.

— Объяснитесь, Иван Семеныч, понятнее.

— Объяснюсь! Слова эти… орфограммы… их, выходит, надо учить? Где А, где О? Где другие буквы? Тогда зачем весь этот разговор про фонемы? Огород городить? Все просто: учи каждое слово, из каких оно букв, и пиши на здоровье. А то — разговоры разводят; надо сразу сказать: как принято, так и запомни, и пиши давай. Без всяких штук.

— Иван Семеныч, а как на вокзале? Камеры хранения? Автоматические?

— Это ты к чему?

— А вот к чему: положи в камеру свой чемодан, закрой дверцу и набери шифр. Запомни его. Только ты и знаешь шифр. Наберешь его опять — камера откроется.

— Да знаю я эти автоматические! Этот шифр, понимаешь, и самому легко забыть.

— А я так. Возьму номер моего дома — две цифры, номер квартиры — две цифры, и у моего телефона — тоже две цифры, последние. Дом — квартира — телефон. У меня есть проверяемый ряд знаков — шифр камеры. Я могу его забыть. И проверочный ряд знаков — дом, квартира, телефон; я его всегда могу вспомнить, научно говоря, воспроизвести.

— А я на ладони этот шифр химическим карандашом пишу.

— У вас, Иван Семеныч, значит, ладонь проверочная. И так в жизни бывает часто. Дан ряд знаков — и вводится еще дополнительный, легко воспроизводимый, проверочный ряд знаков. Фонемная орфография — именно такая. Если помнишь, как пишется слово, — пиши его без всякой проверки. Грамотные люди обычно так и делают. Но в случае затруднения всегда можно прибегнуть к проверочному ряду… Не к ряду дом — квартира — телефон. И не к ладони… А к сильной позиции. Пусть в некоторых случаях это не удается. Но зачем же всегда отказываться от этого удобства?

— Что значит: «в некоторых случаях не удается»?! У меня ладонь всегда с собой. Еще как удается!

— А вот измазали вы черной краской ладонь — и не видно шифра.

— А я пойду помою руки!

— И номер смоете.

— Обычно-то я не пачкаю руки. Обычно-то мне моя ладонь помогает…

— И в орфографии так. Обычно фонемная проверка, по сильной позиции, помогает. Ну а уж если нет, так нет. Надо запомнить, как пишется слово. Да и сама проверка нужна, чтобы запомнить. Проверил раз, проверил два, а потом пишешь слово без свякой проверки, запало оно в память. А случился какой-нибудь сбой — снова в ход пошла проверка…

— Ну ладно. Я подумаю. А насчет того, что у меня руки грязные, — это вы зря. Я их еще вчера мыл…

Не совсем бездельники

Мы как-то говорили о сочетании ЧТ: согласный [ч ь] всегда мягкий, нечего его отличать от твердого [ч] (которого нет), и поэтому незачем после Ч ставить мягкий знак…

А вот он и ставится: спрячьте, назначьте, увлечься, постричься …

Здесь всюду Ь — грамматический сигнал. Он заявляет: это — повелительное наклонение. Это — неопределенная форма глагола.

Конечно, и сама форма, без помощи Ь, об этом говорит. Ляг ! Нет никакого грамматического сигнала, а каждый понимает, что это повелительная форма.

Читатель, может быть, с сомнением протянет: Ну-у-у… Это только одна такая форма… Ляг … Стоит ли о ней говорить…

Она особенно показательна именно потому, что одна. Да, одиночка, поддержки ждать неоткуда! Будь другие такие же повелительные формы, они бы легко приучили признавать их именно за повелительные. Но помощников нет. И своих сил хватило: все без колебаний верят, что ляг — повелительная форма. Выходит, мягкий знак у спрячь, спрячьте, спрячься … — лишний? Бездельник?

Не совсем.

Горит светофор, показывает: прямо ехать или налево. А сбоку шоссе бегает гражданин в енотовой шубе и орет: «Прямо! Налево! » Пусть даже его советы не перечат светофору — все равно они не нужны. Но представьте другое: горит светофор, но туманно, или мглисто, или пыль клубами. На перекрестке стоит милиционер и жезлом правит, в помощь светофору: налево! прямо! направо! Его помощь может быть небесполезна. Он — на посту. Он ответственно и верно указывает.

Мягкий знак в формах спрячьте, увлечься похож на милиционера, а не на чудака в енотовой шубе. Он тоже ответственно и верно указывает. Так же он работает в формах отрежьте, не морщься, не ерошьтесь …

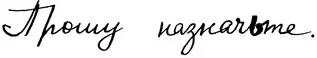

Но помощь от мягкого знака в этих формах, пожалуй, все-таки меньше, чем от милиционера. Милиционер работает, когда одного светофора мало: мгла, туман, пыль. А мягкий знак кричит: «Это повелительная форма!» —при полном отсутствии всяких помех. Скорее всего, он полезен, если почерк неразборчивый… написано каракулями:

Здесь Ь на пользу… Буквы такие невнятные, что спасибо мягкому знаку: он дополнительная примета повелительной формы…

Александр Иванович Томсон (1860–1935)

У читателя, пожалуй, сложилось мнение, что традиционные написания — зловредные и плохие. Для каждого — изучай особое правило. Спешу рассказать вам о преданном стороннике этих орфограмм, их восторженном поклоннике — А. И. Томсоне.

А. И. Томсон был учеником Ф. Ф. Фортунатова — и так же, как его учитель, мыслил строго, непреклонно-логично и последовательно.

Да, говорил он, традиционные написания, иероглифы приносят пишущему много забот. Но, кроме пишущего, есть читающий. Письмо — для него. Написано или напечатано один раз, а читается сотни и Тысячи раз. Что же надо облегчать — письмо или чтение? В первую очередь — чтение, отвечал Томсон.

А для читателей — чем больше отличий между орфограммами, тем легче взгляд бежит по строчкам. Зорям… зарей… Взгляд схватывает окончания, но в помощь им работает и различие -о- (мн. число) и -а- (ед. число). Не одно отличие (в окончании), а два. Глаз легче схватит особенности форм, мгновеннее их различит.

И оказывается, это характерно для иероглифических орфограмм: они обычно имеют, по сравнению с фонемными орфограммами, больше характерных отличий, они — индивидуальнее. Поэтому-то и легче «вбираются» взглядом, и быстрее понимаются.

И А. И. Томсон протестовал, когда предлагали традиционную орфограмму заменить фонемной.

Он переоценивал достоинства традиционной орфографии. Он все свое внимание обратил на читающего. А пишущий им был забыт. Но ведь он тоже лицо, заслуживающее уважения. И овладеть письмом труднее, чем чтением. Пишущий в первую очередь нуждается в помощи.

А. И. Томсон был разносторонним лингвистом. Везде он показал себя мастером своего дела. И часто его мысли были резко необычны, шли наперекор общему мнению. Нередко они содержали истину, о которой забыли, которой не придавали значения. Томсон, борясь с недооценкой, бывало, перегибал палку в противоположную сторону.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/1068227/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr.webp)

![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ четвертый. Скитанія [Старая орфография]](/books/1069988/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to.webp)

![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/1070403/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to.webp)