Михаил Панов - Занимательная орфография

- Название:Занимательная орфография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - Занимательная орфография краткое содержание

Занимательная орфография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Видно, морфемы — не выдумка ученых, а единица, с которой считаются все говорящие. Ведь кто-то слово придумал, но все его поняли, — значит, все так же выделяют морфемы, как придумыватель.

Слово ученого

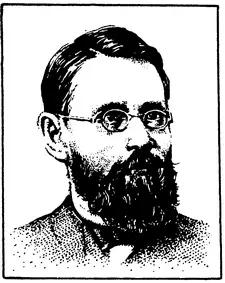

Слово морфема сравнительно недавно вошло в научный обиход. Одним из первых его стал использовать и умно применять в исследованиях Василий Алексеевич Богородицкий (1857–1941). Он спорил с теми, кто считал, что морфемы — искусственная выдумка, что они есть в уме языковедов, а другим они ни к чему. Нет, доказывал он, морфемы — реальность самого языка, и каждый с ними считается и держит их в уме. Он писал:

«Вновь создающиеся слова … являются с частями, морфологически имеющимися в языке; такое появление раньше не употреблявшихся соединений морфологических частей, такая подвижность морфем доказывает действительное существование их в языке. Примеры:

Сочувственник . «Эх, ты, сочувственник, — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову». (Тургенев. «Накануне».)

Расхачивать . «Я начал уже расхачивать пить чай». (Из разговора.)

Перевысказывать . «Я это говорил, и повторял, и перевысказывал». (Из журнала.)

Напредставить . «Я все это напредставил и выдумал». (Достоевский. «Подросток».)

Осюрпризить . «Я был осюрприжен». (Из разговора.)

Литературничать . (В смысле ‘заниматься писательством’; Иван Аксаков в письме.)

Слова, употреблявшиеся прежде с одними префиксами, суффиксами, окончаниями, принимают иногда по аналогии другие вместо них. Сравните, например, произношение держут вместо держат .

Морфемы, вообще являющиеся только соединенными, получают иногда самостоятельное существование, выделяясь в слова. Так, вич , например, в поговорке Наши вичи едят одни калачи ». (Назвать кого-нибудь Ивановичем, Степановичем, Петровичем раньше было знаком уважения; вичами были люди состоятельные, отсюда — эта пословица.)

В. А. Богородицкий заключает: «Действительное существование в языке морфологических частей доказывается появлением этих частей в новых условиях».

Слова, придуманные поэтами

А вот поэты каких только слов не придумают! Маяковский, например, любил неологизмы. Как он их создавал?

Поэт грозит:

Досыта изыздеваюсь, нахальный и едкий…

Он хочет

Издинамитить старое…

Он видит счастливое будущее:

Цветы испавлинятся в каждом окошке…

Таких глаголов у него много:

…Пулей

сельскую темь

кулак иссверлил, неистов…

Глаголы созданы так: к существующим в языке словам прибавлена приставка из- (ис-) . Получилось новое значение: действие нарисовано как неистовое, напряженное, многообразно и сильно выявленное. Это приставка из- внесла в глагол такое значение.

Сам Маяковский придумал такую приставку из-? с таким значением? Нет, нашел в давно известных словах: бранить — избранить (Избранил меня в пух и прах), бродить — избродить (Я избродил эти места вдоль и поперек), грызть — изгрызть (Мыши изгрызли весь пол), убрать — изубрать (Елку изубрали всякими украшениями), дергать — издергать (Он издергал меня своими замечаниями), мерзнуть — измерзнуть (Мы так измерзли, дожидаясь поезда!), ломать — изломать (Он в гневе изломал все вокруг).

Поэт нашел приставку из- в языке, в давно известных словах. И перенес ее в свои новые слова. С этим именно неистовым значением.

Но если нашел, перенес, то, значит, для него приставка из- (притом — с таким именно значением) была живой; не выдумка ученых, а реальность языка!

Снова выходит: морфема всем нужна. И поэтам, и их читателям. И все ее уважают, как самый крохотный «атом» языка, несущий смысл.

Самовар Полупшённого

Иван Семенович Полупшённый любил чаек попивать из самовара. И вдруг самовар прохудился — в боку у него та-акая дыра! Вся вода выливается.

— Я и решил, ввиду этого обстоятельства, — рассказывал Иван Семенович, как всегда помахивая указательным пальцем перед собою, — переименовать самовар и теперь называю его тфулява . Придут гости — не угостите ли чаем? из самовара? А я им разъясняю: это не самовар, самовара нет, это тфулява. Они ничего не понимают и, необоснованно обидевшись, покидают мою квартиру. Вдруг прибежали мои племянники. Орут, необъективно шумят: «Дядя, чаю хотим». — «Нет чаю, нет самовара», — говорю. «А это что?» — «Тфулява». — «Что такое тфулява ?» — «Самовар, в котором нельзя кипятить воду», — и показываю на дыру. «A-а, так он, значит, само-не-вар! Ничего-не-вар! Пусто-вар! Дырковатый недовар! » Бегают, всем рассказывают: «У нашего дяди само-не-вар! ..» И пошло! Все спрашивают: «Починили ваш самоневар? Ваш пустовар? »

Тут Полупшённый разводит руками и с недоумением говорит:

— Почему получилась такая неувязка? Моего слова тфулява не понимают, а их — поняли и всюду разнесли… Уж эта мне молодежь!

А что тут удивительного? Так и должно было случиться. Подумайте, почему?

Нечего ей меняться!

Теперь ясно: каждый из нас морфему знает, каждый ее ценит. Многие не догадываются, что ее имя — морфема , но на деле с ней считаются. А как же? Она помогает понять слово.

Но если морфему писать, всякий раз подчеркивая (буквами) ее изменчивость, то это будет помеха для понимания. Стали бы мы, положим, писать: снек — снига — снижок — снишки — снежный … Сразу и не поймешь, что эти слова — про одно и то же. Про снег.

Нет, буква должна стоять на страже морфемы. Оберегать ее постоянство. Раз слова: снег — снега — снеговик — снеговой — про одно, про снег, раз у них один и тот же корень (одна и та же морфема) — пусть буквы и покажут это. Пусть подчеркнут постоянство морфемы, даже если звуки и не совсем одинаковые. Смысл-то у этих слов один, а морфема как раз смысловая, значимая единица.

Волшебник меняет лицо

Есть сказка о волшебнике, который умел менять лицо. Но так, что каждый раз что-нибудь одно меняется. Он не мог сразу изменить и свои глаза, и нос, и губы, и лоб, и волосы, а мог либо то, либо это. Но и одного изменения ему было достаточно, чтобы всех обмануть. Вдруг окажется, что зарос бородой — из нее еле видны нос и глаза. Нос и глаза волшебниковы, и по ним его можно бы узнать, да борода сбивает с толку — не бывало у него такой рыжей, такой могучей, такой густой, такой все закрывающей бороды! И пока его разглядят и узнают, волшебник успевает много бед натворить.

Или нос вдруг себе вмиг отрастит — свешивается, как кривой ятаган, и на нем такие смешные, фигурно-выразительные родинки, что все на них смотрят и шепчутся: «Кто этот носовик? Никогда не видели такого!» И пока разберутся, пока поймут, кто он, он успевал исчезнуть, что-нибудь испортив…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/1068227/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr.webp)

![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ четвертый. Скитанія [Старая орфография]](/books/1069988/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to.webp)

![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/1070403/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to.webp)