Елена Козина - Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте

- Название:Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прометей

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2262-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козина - Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте краткое содержание

Книга поможет избежать повторений в работе по ознакомлению воспитанников с окружающим миром, преодолеть вместе с ребенком кризисные моменты при переходе из дошкольного учреждения в школу, подобрать наиболее эффективные приемы работы.

Для студентов педагогических учебных заведений; воспитателей групп продленного дня, краткосрочного пребывания и подготовительных отделений; учителей начальных классов и классов раннего развития, прогимназий; методистов и заинтересованных родителей.

В авторской редакции

Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

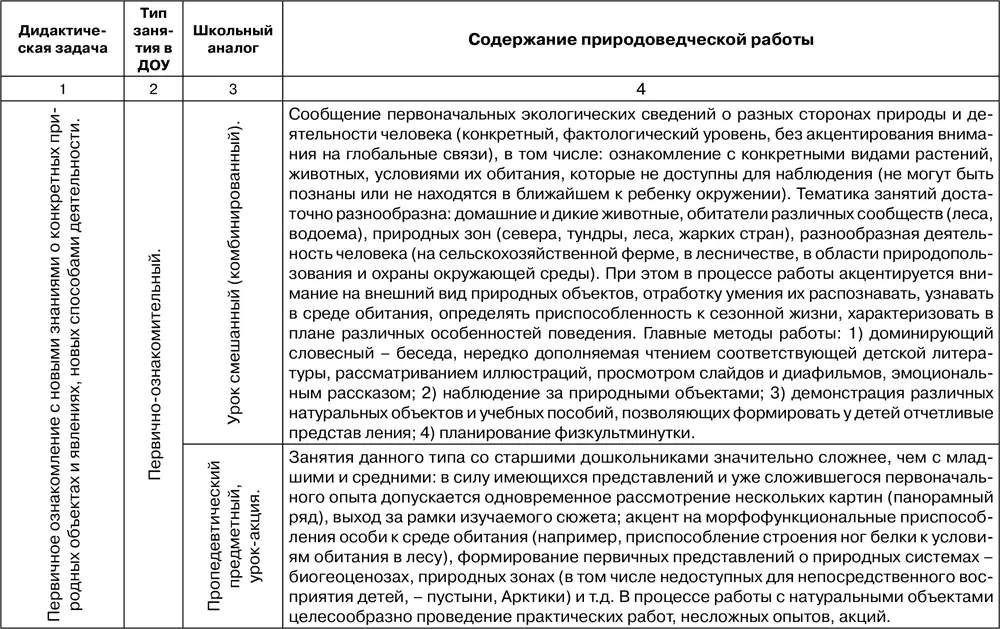

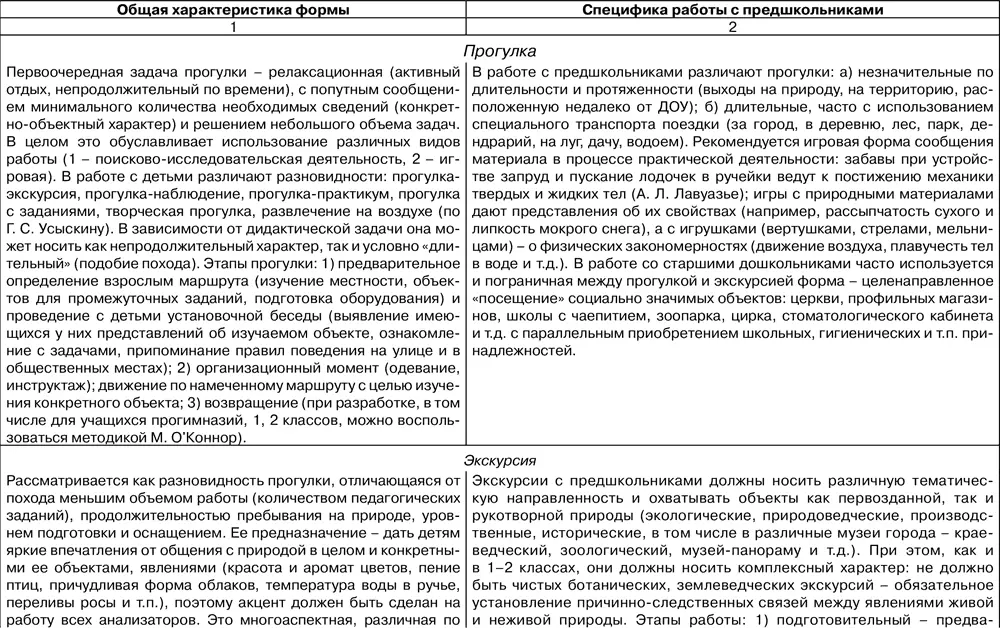

Таблица 2.7. Типология природоведческих занятий с дошкольниками

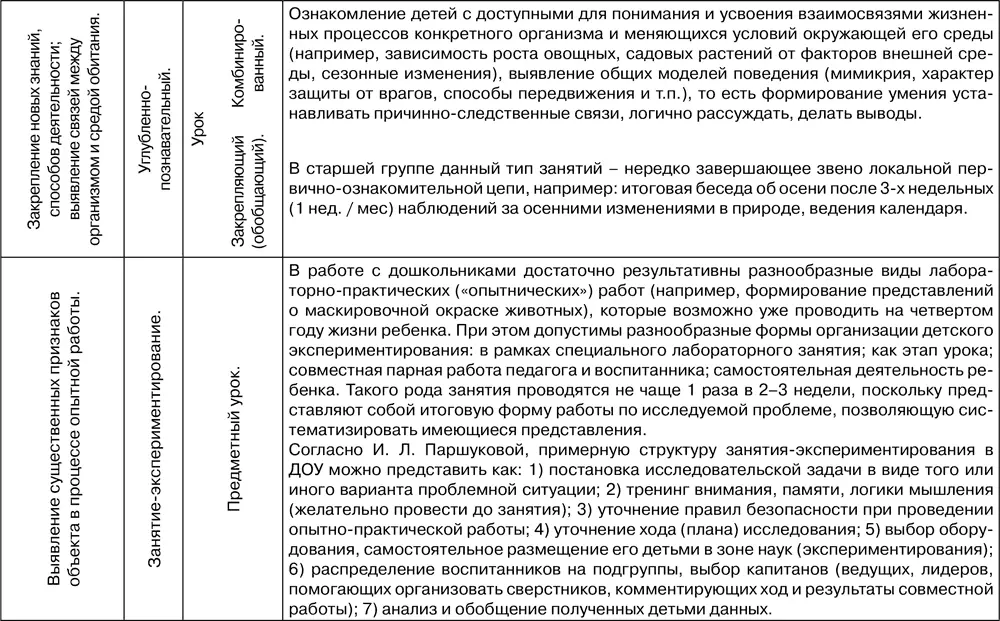

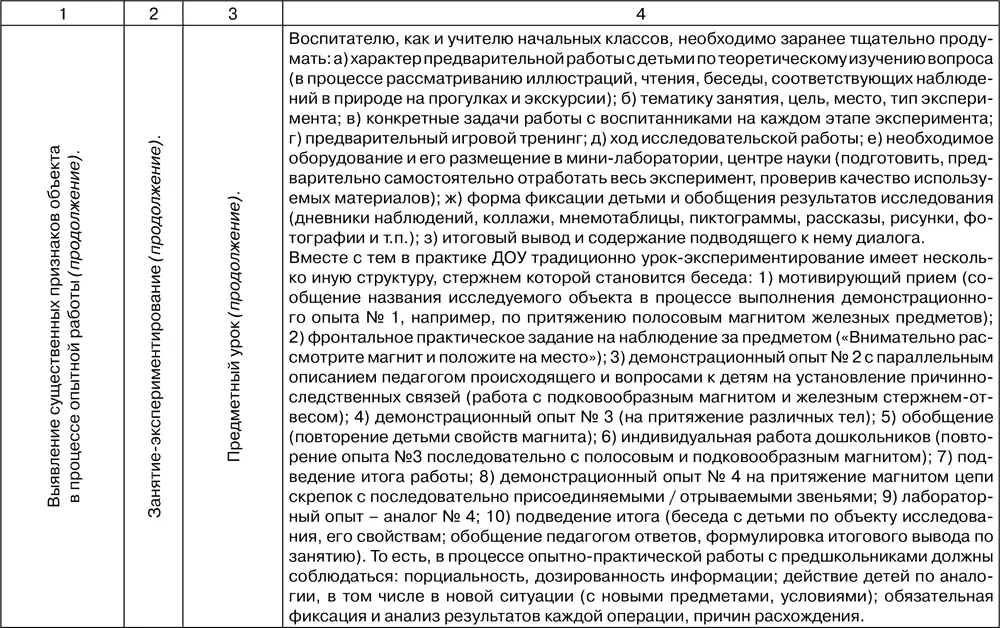

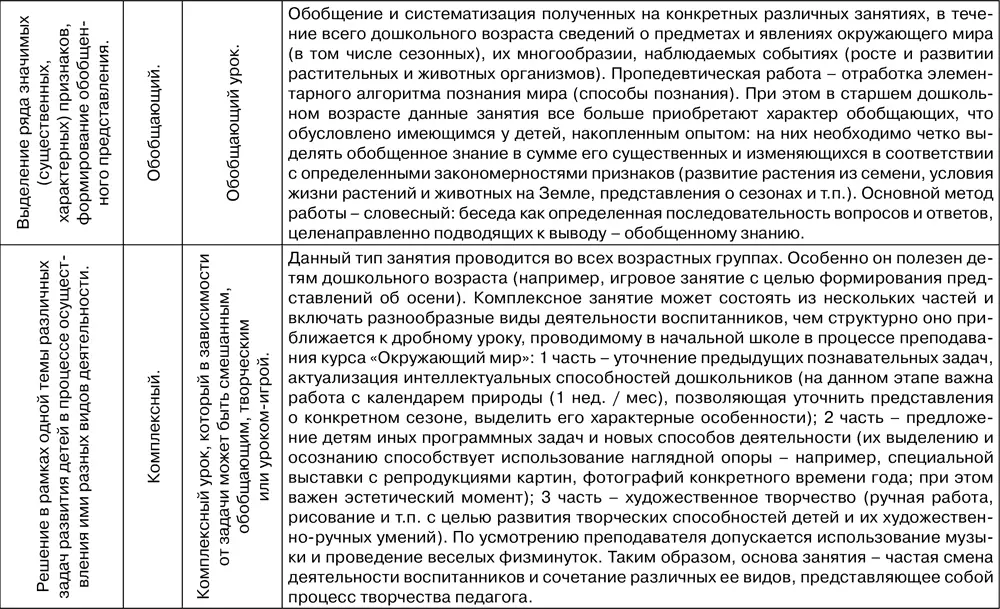

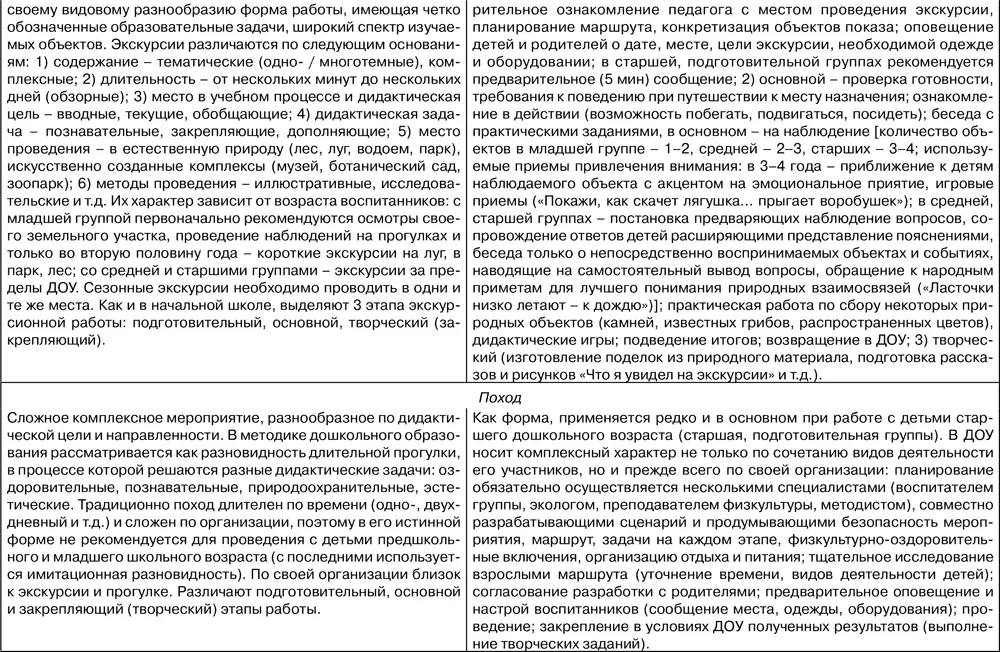

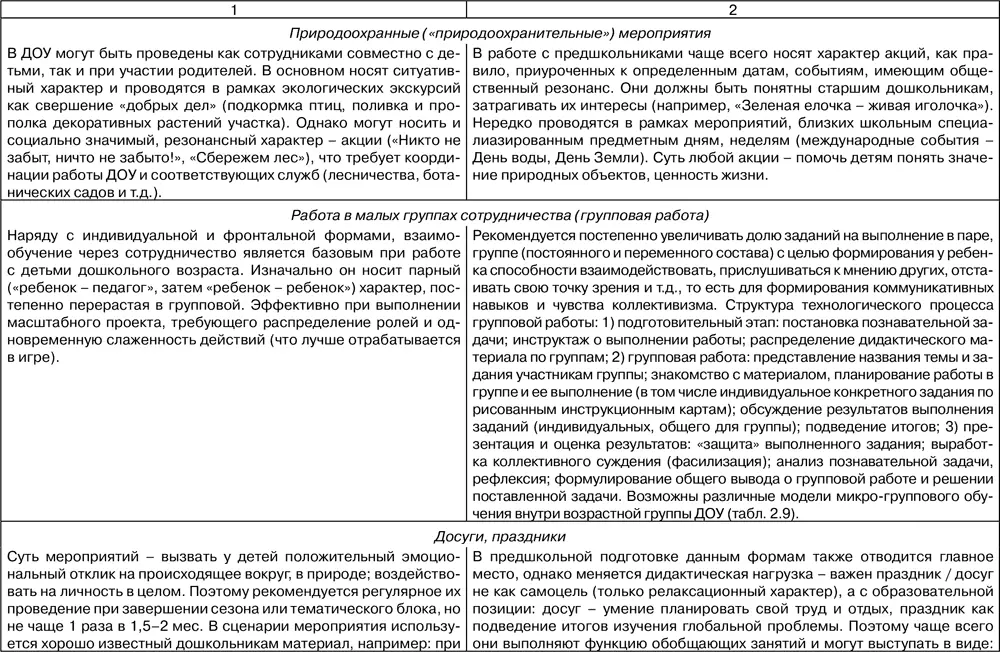

Таблица 2.8. Характеристика традиционных занятий по ознакомлению дошкольников с окружающим миром [254]

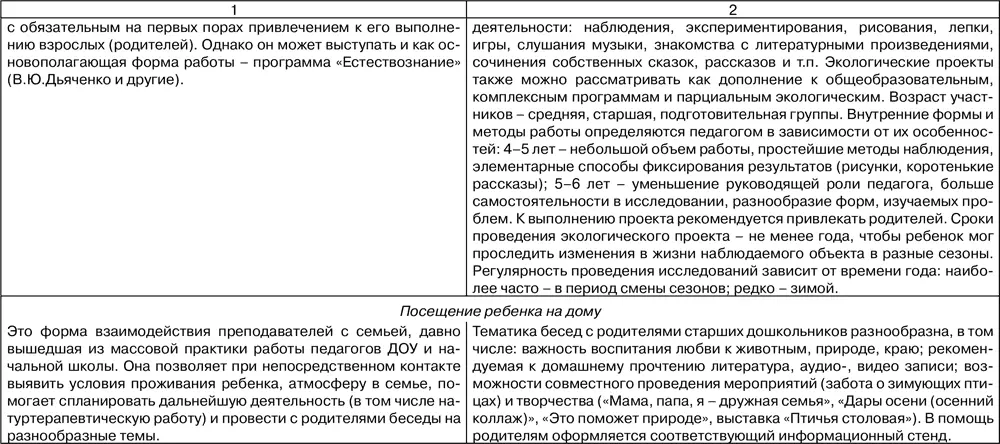

II. Занятия – имитации форм общественной работы , которые целесообразно применять в работе с предшкольниками в силу необходимости их активного, деятельностно-практического ознакомления с окружающим миром:

1) основанные на известных в общественной практике формах работы: урок-исследование (микроисследование), урок-изобретательство (применяемый в ТРИЗ), урок-моделирование, урок-драматизация, урок-погружение;

2) напоминающие публичные формы общения: урок-диалог (полилог), интервью, уроки-встречи, телепередача, «Живая газета»;

3) основанные на имитации деятельности при проведении общественно-полезных и культурных мероприятий: заочная экскурсия и путешествие, урок-концерт, спектакль (театрализованные уроки – инсценировка художественного произведения, утренник), урок создания самодельных книг.

III. Творческие занятия , популяризованные благодаря ТРИЗ-педагогике: урок-фантазия, урок творчества, урок-сказка, урок-подарок литературного персонажа (мультипликационного, ирреального природного, художественного, исторического).

IV. Уроки с использованием нетрадиционной организации учебного материала : уроки с мониторами-«дублерами», парный опрос (урок взаимообучения), занятия с групповыми формами работы, компьютерные уроки.

V. Занятия, заимствованные из практики высшей школы : киноурок, уроки – творческие отчеты.

VI. Межпредметные, интегрированные занятия .

VII. Комбинированная разновидность – нестандартные уроки, объединяющие в себе две и более нетрадиционные формы: урок-путешествие с элементами ролевой игры, урок – исследовательское путешествие и т. д. Смешанный характер ряда занятий заранее обусловлен традиционным разведением способов и приемов деятельности, которые могут иметь игровую основу и быть представленными одной из многочисленных разновидностей дидактической игры, например: игра-путешествие, игра-поручение, игра-предложение, игра-беседа (по А. И. Сорокиной); творческие, конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые, дискуссионные, разминочные игры типа «мозговой атаки» (В. А. Ситаров). В силу возрастных особенностей предшкольников именно данный тип занятия, как и игровой, наиболее часто используется в работе по их ознакомлению с окружающим миром.

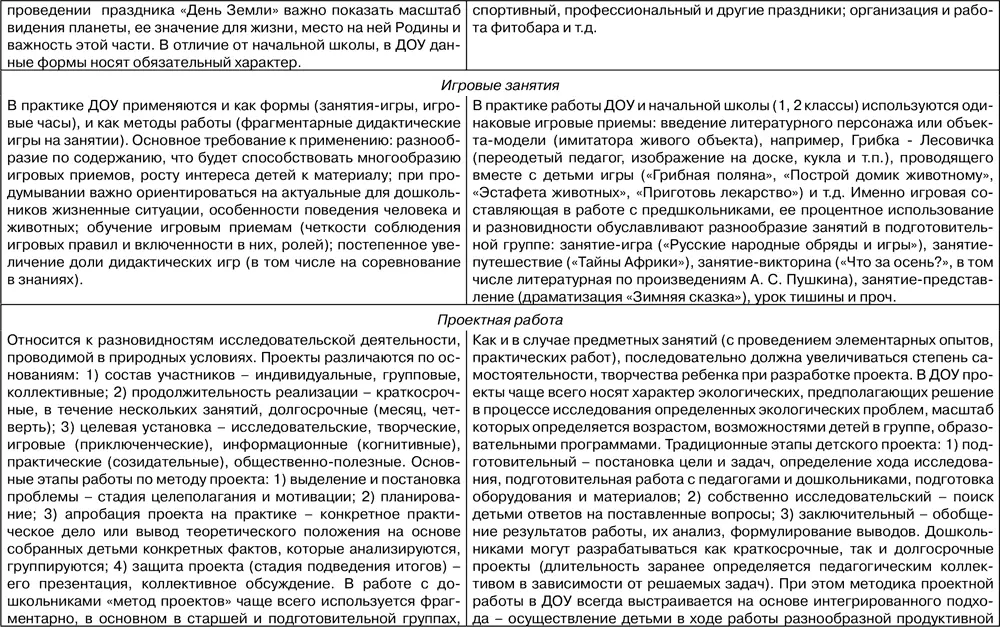

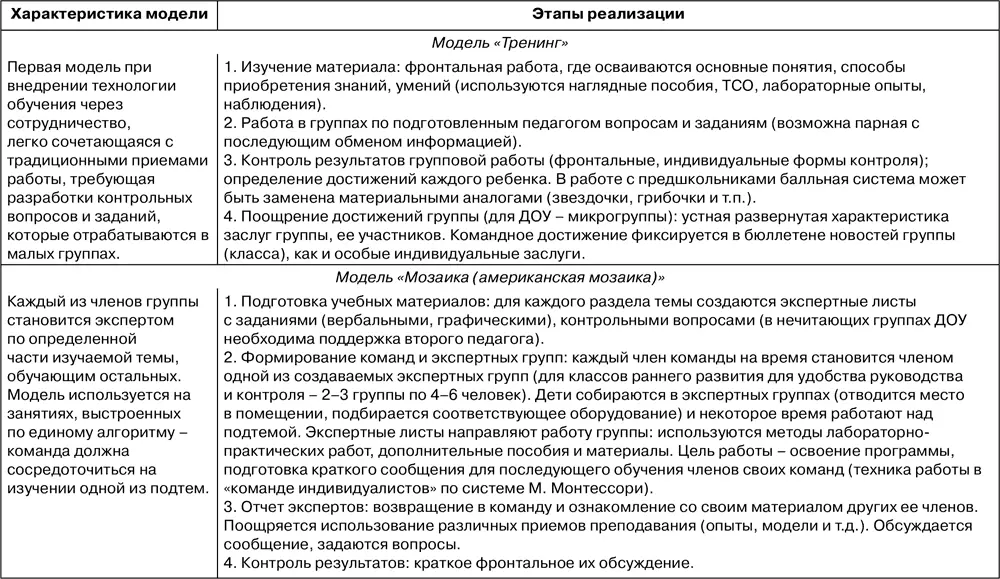

Таблица 2.9. Модели групповой работы с предшкольниками и младшими школьниками на занятиях «Окружающий мир»

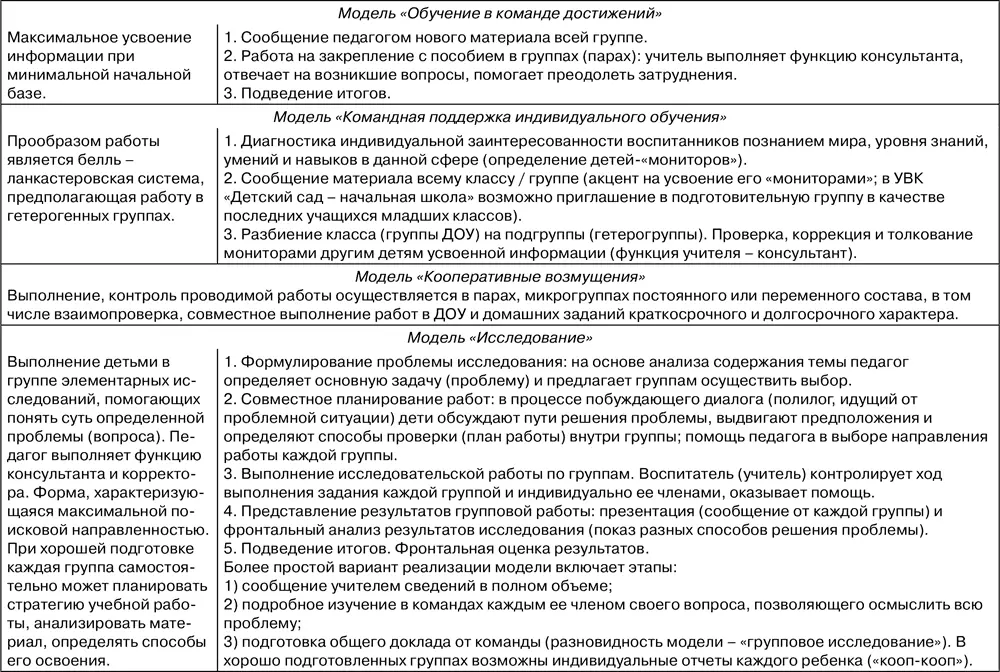

VIII. Концептуальные виды – нетрадиционная форма ознакомления предшкольников и младших школьников с окружающим миром, обусловленная спецификой природоведческой работы по различным авторским технологиям (ТРИЗ, ПДО, алгоритмированная, программированная, развивающая и другие модели). Та к, популяризация в последнее время в учебном процессе ДОУ и начальной школы идеи максимальной самостоятельности ребенка, раскрытия его творческого потенциала способствовала выходу работы по методу проектов (учебного проектирования)за пределы развивающего направления и ее внедрению в традиционную методу изучения естествознания (обществоведения). Это обусловило стремление педагогов разрабатывать природоведческие занятия на проблемной основе, с использованием проблемных ситуаций. Его актуальность подтверждается направленностью многочисленных детских конкурсов (Российский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»), тематикой научно-методических конференций и соответствующей методической литературы для ДОУ и начальной школы [255], учительских круглых столов последних лет, работой по программе «Одаренный ребенок в массовой школе» А. И. Савенкова и т. д. В процессе ознакомления детей с окружающим миром возможно использование разнообразных проектов, различающихся по основаниям: 1) состав участников – индивидуальные, групповые, коллективные; 2) продолжительность реализации – краткосрочные (в течение нескольких занятий), долгосрочные (месяц, четверть); 3) место выполнения – групповые, школьные, домашние; 4) целевая установка – исследовательские, творческие, игровые (приключенческие), информационные (когнитивные), практические (созидательные), общественно-полезные (табл. 2.10) и т. д.

Природоведческая работа с предшкольниками и младшими школьниками по методу проектов проводится в соответствии с этапами:

1) выделение и постановка проблемы (стадия целеполагания и мотивации): помощь педагога в определении наиболее актуальной, личностно значимой для детей посильной задачи; выбор темы исследования. При этом необходимо учитывать, что: а) тема может быть фантастической (ориентированной на разработку несуществующих объектов, явлений), эмпирической (проведение собственных наблюдений, экспериментов), теоретической (изучение и обобщение фактов и материалов, содержащихся в разных источниках); б) выбор темы необходимо осуществлять в соответствии с правилами: заинтересованность и увлеченность ребенка ее изучением; реальность раскрытия на доступном воспитаннику уровне; конкретная польза от решения проблемы для участников исследования; оригинальность, присутствие элемента неожиданности и необычности; относительная быстрота работы по решению поставленной задачи; возможный уровень ее решения (соответствие возрастным особенностям); желания и реальные возможности последнего (по А. И. Савенкову); осязаемость результатов проекта; в) достаточность и небольшая сложность проблемы для конкретной возрастной группы, например: «Почему зеленеет трава (дует ветер)?», «Почему попугаи могут разговаривать?»;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: