Елена Козина - Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте

- Название:Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прометей

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2262-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козина - Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте краткое содержание

Книга поможет избежать повторений в работе по ознакомлению воспитанников с окружающим миром, преодолеть вместе с ребенком кризисные моменты при переходе из дошкольного учреждения в школу, подобрать наиболее эффективные приемы работы.

Для студентов педагогических учебных заведений; воспитателей групп продленного дня, краткосрочного пребывания и подготовительных отделений; учителей начальных классов и классов раннего развития, прогимназий; методистов и заинтересованных родителей.

В авторской редакции

Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2) планирование: выдвижение предположений (гипотез); поиск и предложение возможных вариантов решения проблемы (общепринятых, общеизвестных и нестандартных, альтернативных), когда дети под руководством педагога разрабатывают план деятельности по достижении намеченной цели, определяют источники, способ сбора и анализа информации (первоисточники, оборудование и т. д.), устанавливают критерии оценки результата и процесса выполнения проекта (при работе с предшкольниками последнее может быть задано взрослым).

При выработке гипотез рекомендуется специальная предварительная тренировка, например, выполнение упражнений типа «Давайте вместе подумаем: почему поют птицы (появляются почки на деревьях, течет вода, дует ветер)?», предполагающих выдвижение детьми разнообразных версий («метод мозгового штурма»): птицы тренируют свой голос, сигнализируют – территория занята, самцы привлекают самок, отпугивают хищников, переговариваются с соседями, предупреждают своих сородичей и других животных о приближающейся опасности и т. п., – в том числе «провокационных» (подают сигнал внеземным цивилизациям). Тренировке способности вырабатывать гипотезы и провокационные идеи способствуют упражнения: а) «При каких условиях каждый из этих предметов (два и более) будет полезным: деревянный брусок, велосипедная шина, молоток, пирожное, игрушечный автомобиль» (при формулировке можно использовать слова: «может быть», «предположим», «что если…»); б) «Как Вы думаете, почему… (например, щенки и котята любят играть)? Предложите несколько разных гипотез по данному поводу»; в) «Найдите из предложенных вариантов возможную причину проиллюстрированного события»; г) «Что бы произошло, если…(каждый человек мог бы попросить у волшебника исполнения три главных желаний)? Придумайте как можно больше гипотез и провокационных идей»; д) «тезис – ирреальное объяснение»: «Рыба плещется в пруду. Сделайте два самых логичных предположения и два самых фантастических и неправдоподобных объяснения»; е) «Представьте, что… (воробьи стали величиной с орлов). Что бы произошло? Придумайте несколько гипотез и провоцирующих идей». При планировании необходимо обязательно учитывать возрастные возможности конкретной группы: не следует требовать от дошкольников и младших школьников выполнения сложных, требующих больших временных затрат работ;

3) выполнение проекта – конкретное практическое дело или вывод теоретического положения на основе собранных детьми фактов. Полученные знания применяются на практике. Осуществляется коррекция проекта. Данный этап предполагает осуществление операций: сбор материала (на основе обобщения личного опыта, опроса взрослых-экспертов, просмотра специальных телепередач, наблюдений, проведения эксперимента); фиксация (рисунки, опорные схемы) и обобщение полученных данных; подготовка проекта в форме, соответствующей его содержанию (сообщение, «доклад», «научный отчет», макет со словесным описанием действия представляемого объекта, рисованная книга, постановка спектакля и т. д.);

4) защита проекта (подведение итогов): презентация проекта, коллективное обсуждение. Отчет о проделанной работе представляется в устной форме (в нем необходимо учить детей подробно описывать этапы проектной работы, интересные находки, споры и т. п.). По окончанию он направляется в специально создаваемый библиотечно-лабораторный отдел. Работа оценивается по намеченным критериям; отмечаются хорошо и недостаточно использованные возможности, творческий подход, прогнозируется развитие проекта, определяются задачи для новых.

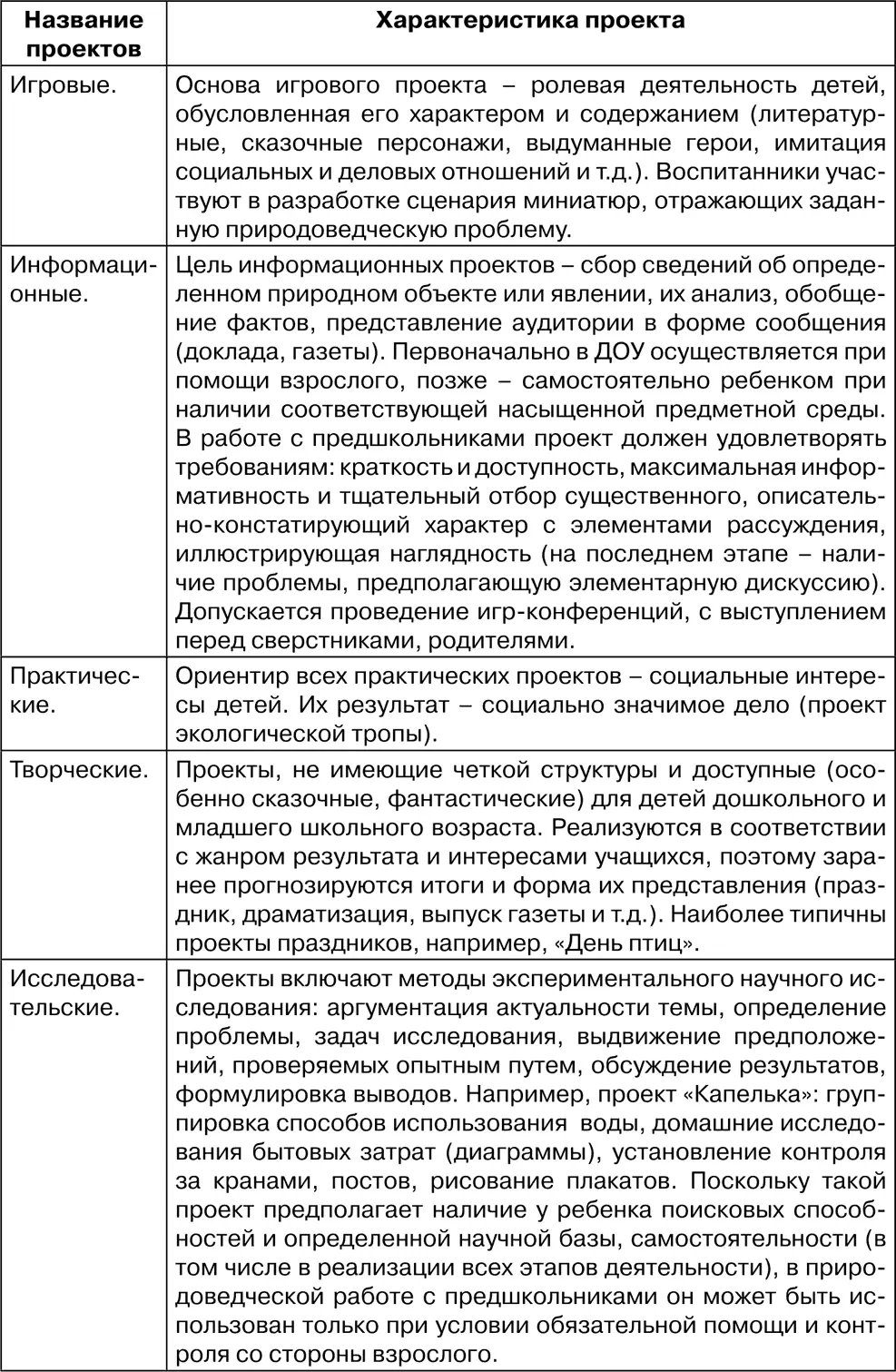

Таблица 2.10. Характеристика технологии учебного проектирования

В работе с дошкольниками Н. А. Рыжова сводит все этапы проекта к трем: 1) подготовительный: постановка цели и задач, определение методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор оборудования и материалов; 2) исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы разными способами; 3) обобщающий: суммирование результатов работы в различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулирование выводов и, по возможности, составление рекомендаций. При этом разработку эколого-природоведческих проектов рекомендуется проводить с учетом: интегрированного подхода (выполняя основное задание, дети должны вести наблюдения, экспериментировать, лепить, играть, слушать музыку, знакомиться с литературой и т. д.); в качестве объекта исследования надлежит выбирать предметы из окружающей, личностно-значимой для ребенка среды, являющиеся хорошим объектом для фенологических наблюдений (крупноразмерные, с четко выраженными внешними связями, чей облик отражает экологическую обстановку); обязательное желание дошкольника участвовать в проектной деятельности; задания должны быть интересными; привлечение к выполнению проекта родителей. Та к, при выполнении проекта «Мое дерево» на каждом этапе выполнялись операции: 1) подготовительный этап: выбор и обоснование объекта исследования; 2) исследовательский: знакомство с деревом в целом и его частями (листья и крона, кора и ствол, цветки (соцветия), корни, плоды и семена), внешними связями и влияниями (животные и дерево, осадки); выполнение дополнительных заданий; практическая деятельность; 3) обобщающий: сочинение рассказов и сказок, игры, прослушивание музыкальных произведений, изобразительная деятельность, выставка рисунков и фотографий, чтение соответствующей литературы, математические подсчеты, создание рекламы и природоохранительных знаков, ремонт старых книг, сбор макулатуры, проведение праздника дерева, посадка растений. Результатом работы (отчетный раздел «Как мы подружились с деревьями») должны стать: модели деревьев, мини-музей «Чудо дерево», проекты дошкольников, учеников начальной школы, педагогов и студентов-практикантов [256].

Согласно Н. Комратовой, проектная деятельность дошкольников осуществляется в соответствии с этапами: 1) постановка проблемы, вхождение в игровую ситуацию; 2) обсуждение проблемы, принятие задачи; 3) поэтапная работа над проектом – направление на поиск решения, его осуществление, решение проблемной ситуации, исследовательский этап [257].

Таким образом, в предшкольной подготовке организуется различная деятельность детей по познанию и конкретизации окружающего мира (игровая, познавательная, трудовая, творческая и т. д.), отработке типичных моделей поведения. В практике работы используются традиционные для дошкольников и младших школьников формы работы : ежедневные сезонные, целевые прогулки, экскурсии, работа на участке, природоведческие праздники, изготовление плакатов, игровые часы. Реже проводятся акции, десанты, субботники, экологические походы, разрабатываются экологические маршруты. Эти разновидности занятий не возможны без повседневной природоведческой работы , являющейся второй формой организации педагогического процесса: труд детей на земельном участке, в уголке живой природы; непосредственные наблюдения за объектами и явлениями природы во время прогулок, игр, осуществления трудовой деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: