Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

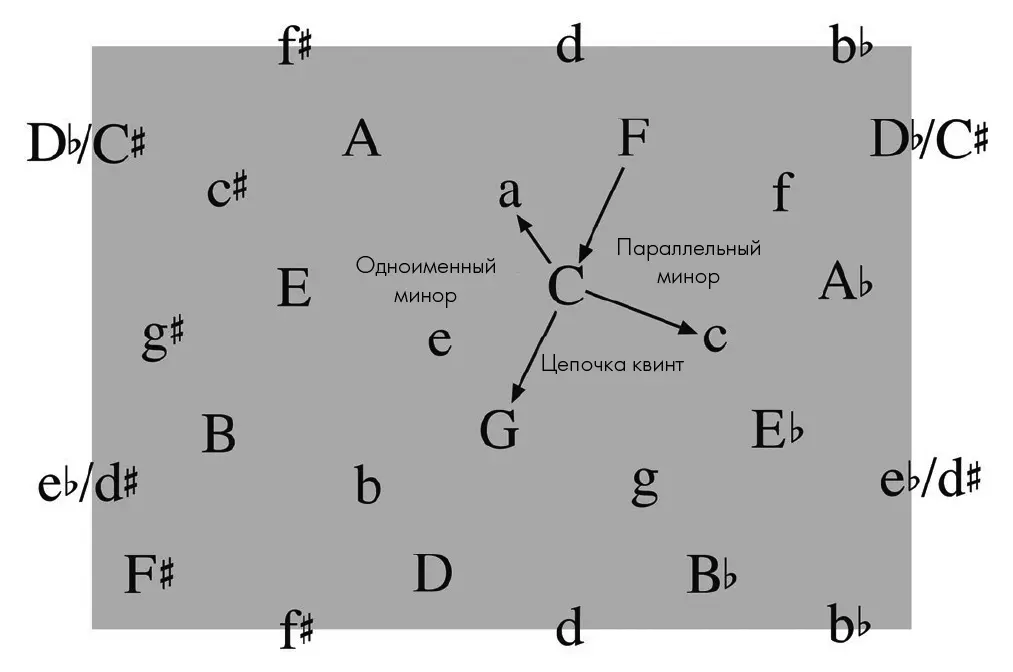

Таким образом, проба была взята только с небольшого участка гармонического ландшафта. А если контекстом является не мажорная, а минорная тональность? Находится ли до мажор когнитивно и теоретически ближе к до минор? Насколько хорошо родственные аккорды с ними связаны? Крумгансл и Кесслер провели серию психологических экспериментов, чтобы составить карту пространства всех мажорных и минорных тональностей, и снова обнаружили, что результаты можно представить в двух измерениях (Рис. 6.24). Карта получилась схожей с теоретическими выкладками (Рис. 6.21).† [47] †В строках заметна небольшая неровность, поэтому, например, ми минор кажется ближе к до чем к соль, но на самом деле это лишь артефакт переложения карты в двумерное пространство: поскольку настоящее пространство имеет форму тора, то реальные расстояния немного искажаются на плоской карте, подобно тому как они искажаются на проекции Меркатора.

Музыкальная нейронаука представила одно очень важное открытие: гармоническая карта встроена в мозг музыканта. Никто этого не ожидал. Одно дело иметь ментальную репрезентацию этого абстрактного пространства, как мы могли бы себе представить расположение соседних домов или вызвать в памяти лица любимых людей, но совсем другое – узнать, что эта репрезентация буквально проецируется на клетки мозга. В нашем мозге нет кластеров нейронов, которые показывают, например, «наш дом», затем почту, банк и продуктовый магазин в пространственных точках и создают точную карту местности в сером веществе, но для гармонического пространства подобное возможно.

Это открытие сделал в 2002 году Петр Джаната, нейробиолог из Дармутского колледжа в Ганновере (Нью-Гэмпшир), совместно со своими коллегами, используя метод магнитно-резонансной томографии. Как я объясняю в Главе 9, этот метод позволяет увидеть области мозга, которые активируются при выполнении когнитивных задач: он определяет место усиленного притока крови, который сопровождает нейронную активность. Джаната и его коллеги наблюдали за изменениями, которые происходили в «центре обработки гармоний» испытуемых во время прослушивания музыки. Эта область мозга, расположенная в префронтальной коре, служит как точка соединения нескольких режимов обработки информации: чисто когнитивного (работа с «твердыми фактами» раздражителей, такими как высота тона), аффективного (работа с эмоциями) и мнемонического (работа с памятью), также в ней происходит оценка консонанса и диссонанса; то есть здесь происходит интеграция всех ключевых элементов музыкального опыта. Завершив исследование мозга восьми человек с различным музыкальным образованием во время прослушивания мелодии, которая систематически модулировалась во все двенадцать мажорных и минорных тональностей, Джаната и его коллеги обнаружили, что разные области коркового поля – скопления нейронов – отзывались на разные тональности. Например, одна область загоралась в ответ на до минор, а другая давала ответ на ля-бемоль мажор.

Рис. 6.24 Гармоническое пространство всех мажорных и минорных тональностей, полученное после проведения логических тестов. Обратите внимание, что они похожи на Рис. 6.21.

Можно наивно интерпретировать это открытие, решив, что гармоническая карта биологически встроена в мозг, то есть имеет право на «естественность». Но на самом деле все обстоит иначе: для начала карта «перерисовывается» в произвольной ориентации в каждом случае когда эта область активируется при помощи музыки. Можно представить, что у нас есть нейронная школьная доска для рисования карты, но мы полностью стираем рисунок, когда заканчивается музыка, а затем снова рисуем карту под произвольным углом, когда она нам понадобится. Представление об отношениях скорее всего приобретено с опытом и возникает из памяти, а не заложено в мозг природой. Но это не менее удивительно, потому что при таких обстоятельствах мы можем извлекать карту из самой музыки, в которой она представлена весьма косвенным образом. При достаточном количестве музыкального опыта мы «запоминаем» карту гармонического пространства наизусть, хотя мы никогда ее не видели.

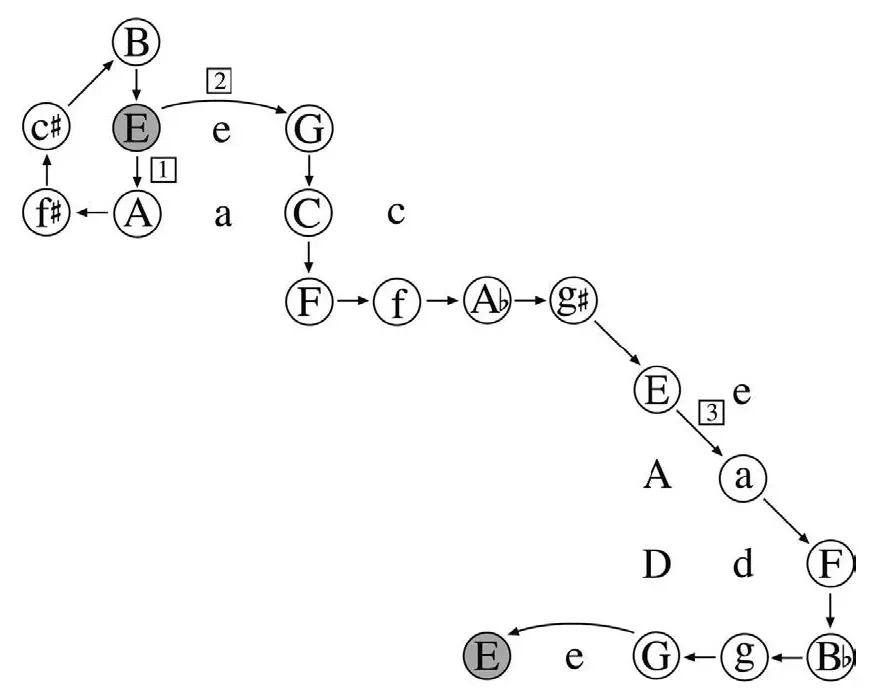

Рис. 6.25 Полная траектория движения через гармоническое пространство в течение Прелюдии ми мажор Шопена. Три фразы этого произведения (1: такты 1—4; 2: такты 5—8; 3: такты 9—12) промаркированы числами, а первый и последний аккорд (оба тонические) обозначены серым. Обратите внимание, что основной повторяющийся фрагмент Рисунка 6.21 (или Рисунка 6.24 соответственно) появился несколько раз, хотя показаны только релевантные части.

Потеря в пространстве

Теперь давайте посмотрим внимательнее на варианты путешествий, которые может предложить музыка. Шопена стоит назвать одним из самых изобретательных экскурсоводов: в его упомянутой ранее Прелюдии ми минор мы успеваем охватить огромное пространство всего за двенадцать тактов (Рис. 6.25). Первая фраза (такты с первого по четвертый) остается под покровительством ми мажор, пока мы не переходим в соль мажор в пятом такте, а оттуда следуем в до мажор на шестом такте; в данном случае соль выполняет роль модулирующего аккорда. Далее мы попадаем в ля-бемоль в восьмом такте – долгий путь от ми мажор, но короче, чем от до. Затем Шопен возвращается в ми мажор в девятом такте и ловко уходит в ля минор, который подготавливает почву перед фа, а значит, и си-бемоль. Отсюда рукой подать до соль минор (одиннадцатый такт), а затем до соль мажор. Наконец, мы возвращаемся через эфемерный си мажор назад к ми. [48] Ля-бемоль идентична соль-диез, что является большой терцией от ми. Тем не менее Шопен записывает именно ля-бемоль, а не соль-диез в восьмом такте. Почему? Потому что ля-бемоль получают переходом через до и фа минор, где ля-бемоль слышится как уменьшенное ля, а не как увеличенное соль. Как мы читали ранее, даже если диез и соответствующий ему бемоль звучат одинаково в равномерной темперации, это не означает, что они выполняют одинаковую музыкальную функцию.

Получился головокружительный вояж, каждый шаг в котором логически связан с предыдущим, а модулирующие аккорды помогают совершать большие переходы за малое количество времени. На примере этого произведения можно видеть, как в девятнадцатом веке смешались модуляции и гармонические прогрессии: смена тонального центра происходит невероятно быстро. В типичном произведении Моцарта гармоническая прогрессия довольно консервативна и может изменить локальное ощущение тональности без потери ориентира, указывающего на корень всей фразы: возвращение к тонике в основном происходит очень скоро. Но в различных точках прелюдии Шопена слушатель едва ли сознает, что произведение номинально написано в ми мажор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: