Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

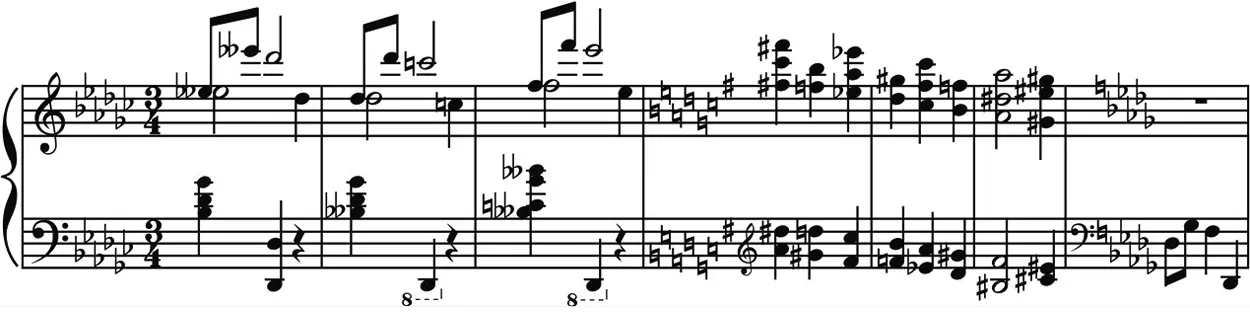

Рис. 6.26 Хроматическая прогрессия в Ноктюрне соль минор Op. 15, No. 3 Шопена. Обратите внимание, что она находит завершение в тональности (ре-бемоль), сходной с изначальной (соль-бемоль).

Это движение в гармоническом пространстве позволяет композиторам создавать квази-повествования в музыкальной форме. Когда Шопен отпускает на волю одну из своих знаменитых хроматических прогрессий со всей ее неопределенностью тональности (Рис. 6.26), создается ощущение, что мы покинули открытую равнину и вошли в густую чащу, где все направления спутаны, и тут же оказались в новой тональной аллее, где путь сразу становится ясным. В Главе 13 я разберу, как некоторые композиторы пользуются такими гармоническими траекториями для передачи определенного «смысла». Смысл, который человек улавливает в этом путешествии, зависит от четкости его восприятия карты: если наивный слушатель может заметить только постоянную смену направления, более искушенный слушатель, обладающий пониманием гармонических отношений, будет в состоянии держаться за свои ориентиры и с большей вероятностью составит прогнозы и предположения о том, куда путь его приведет.

Шаги по этому пути не обязаны начинаться и заканчиваться на определенных тональностях: наше восприятие сглаживает пространство между ними. Классические композиторы часто создают ощущение начала перехода без окончания благодаря использованию модулирующих аккордов с неопределенным корневым тоном; это можно наблюдать на четвертой доле седьмого такта Прелюдии ми мажор Шопена: си-бемоль, ре-бемоль и соль стоят против фа-бемоль в басовом ключе.

Такую промежуточность можно обнаружить даже в базовой двенадцатитактовой блюзовой прогрессии, где переход из тонического аккорда (например, до) в первых четырех тактах к субдоминантовому (фа) в пятом и шестом тактах часто предваряется пониженным на полтона септаккордом в четвертом такте: C, C, C, C7, F, F, C, C… Пониженный на полтона септаккорд добавляет си-бемоль в мажорное трезвучие, рождая ощущение приближающейся перемены, так как си-бемоль в мажорной гамме не до, а фа. Так где же мы: в тональности до в четвертом такте или в тональности фа? Скорее всего, где-то по середине.

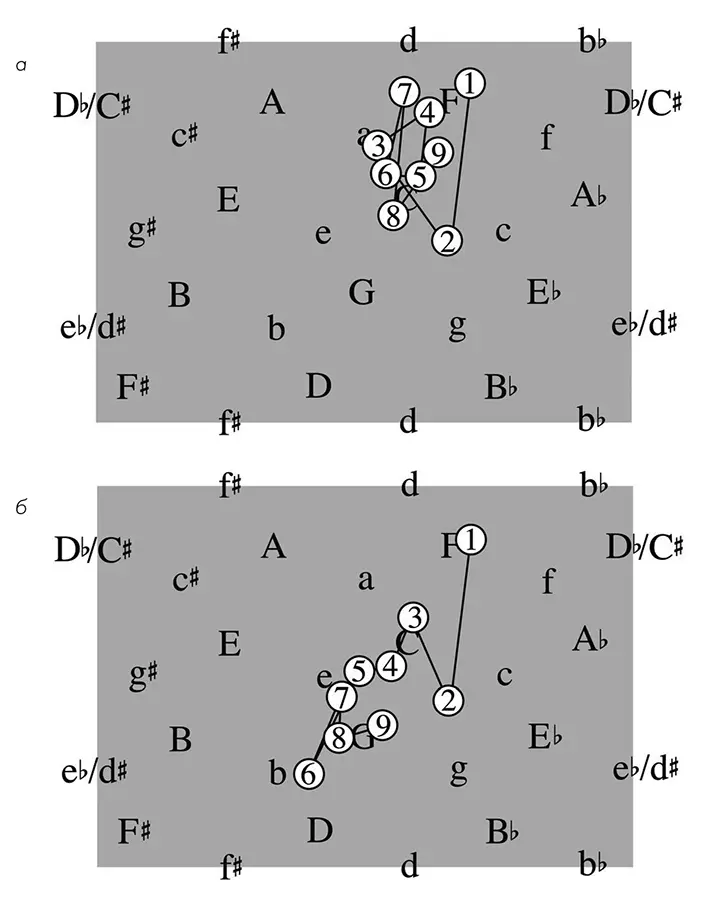

Рис. 6.27 Путешествия по гармоническому пространству. Эти локации аккорд за аккордом устанавливали слушатели во время прослушивания двух прогрессий из девяти аккордов. В (а) прогрессия придерживалась тональности до мажор, а в (б) появилась модуляция в соль мажор.

Крумгансл и Кесслер изучали, как люди реагируют на смену тональности в ходе кропотливых экспериментов с использованием серии аккордовых изменений, которые двигались через гармоническое пространство. Исследователи проигрывали испытуемым последовательность несколько раз, но останавливались поле двух, трех, четырех аккордов и так далее. В каждом случае они использовали метод «пробного аккорда», чтобы понять, где по ощущениям слушателей те находились в связи с ближайшим аккордом. Крумгансл и Кесслер смогли определить точное местоположение ощущения тональности слушателей на карте гармонического пространства (Рис. 6.27); некоторые аккордовые последовательности находились ближе к оригинальной тонике, а остальные переходили в новую тональность. Этот момент отразился на изменчивой траектории восприятия испытуемых.

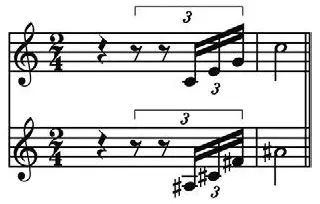

Рис. 6.28 Аккорд «Петрушка» Стравинского – наложение до мажор на мажорное трезвучие фа-диез.

По-видимому, нам нравится, когда восприятие гармонического центра отклоняется в малой степени, но мы не выносим резких крупных скачков. Когда в ходе экспериментов модуляция заключалась в больших переходах по гармоническому пространству, слушатели стремились сопротивляться ей как можно дольше: они пытались вписать то, что слышали, в тональный контекст оригинальной тоники. Когда это переставало быть возможным, восприятие испытуемых устремлялось в окрестности новой тоники. Другими словами, нам комфортно задерживаться только между двумя соседними тональностями, а не отдаленными друг от друга.

Так мы наблюдаем более обобщенную характеристику того, как мы слушаем музыку. Нам уже известно, что мы постоянно ищем некие знакомые конструкции или структуры, которые упорядочивают то, что мы слышим. Мы делаем предположения, сравниваем то, что слышим сейчас, с тем, что мы усвоили из прошлого опыта. Каждый новый бит аудиоинформации заставляет нас переоценивать и обновлять свои предположения. Однако наши догадки очень жизнестойкие – как только мы решили, что угадали правильную структуру, мы ни за что от нее не откажемся, пока ее несостоятельность не станет очевидной.

Вместо того чтобы переключаться от одной тональности к другой, можем ли мы услышать две разные тональности одновременно? Инновации современных композиторов, например, два оркестра Чарльза Айвза, переносят этот вопрос из области теории в жизнь. Самый яркий пример мы находим у Стравинского, который наложил арпеджио до и фа-диез мажор в аккорд «Петрушка» во второй картине одноименного балета (Рис. 6.28), что придает музыкальному пассажу ломанную структуру – не совсем диссонантную, так как оба наложенных аккорда сами по себе гармоничны. Наложение вызывает ощущение нестройности, которое как нельзя лучше передает угловатые движения куклы, по имени которой назван аккорд. Тональности до и фа-диез настолько далеки друг от друга, насколько это вообще возможно, – на тритон; они находятся на противоположных сторонах квинтового круга и включают всего две общие ноты мажорной гаммы.

Этот аспект работы Стравинского был назван политональным: термин означает, что в музыке сохраняется тональность, но при этом в один момент времени используется более одной тоники. Политональностью пользовались многие композиторы: например, Дариус Милход сопоставляет ре мажор правой руки и соль мажор левой руки в танцевальной сюите для фортепиано «Saudades do Brazil». Но является ли аккорд «Петрушка» действительно битональным, находится ли одновременно в до и фа-диез? Стравинский считал, что да, но другие музыковеды полагали, что комбинацию до/фа-диез можно рационализировать в одну недиатоническую гамму, восьминотную октонику до, до-диез, ре-диез, ми, фа-диез, соль, ля, ля-диез. Эта гамма и есть организационная структура, которую слушатель использует для интерпретации аккорда?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: